- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

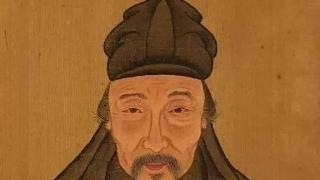

方孝孺被诛十族?究竟是谁造的谣?

关于方孝孺的死,版本有很多。

这倒不是说朱棣杀他的时候有多么隐晦,而是因为这个人到了明代的中后期,不知道怎么的就突然成了无数明朝文人内心的一个偶像。

明朝中后期很多人都在自己的著作当中胡乱描述方孝孺,就像粉丝给自家的“偶像哥哥“贴金一样。

导致方孝孺的结局最后竟然出现了六七个不同的版本,而且一个死的比一个惨。

方孝孺出生于元朝至正十七年(1357年),他比朱元璋的长子朱标小两岁,成年之后跟着大儒宋濂学习,而这个宋濂也被朱元璋请去做了朱标的老师。

所以理论上来讲,方孝孺也是朱标的师弟。

不过方家显然是和老朱家有点犯冲。

洪武九年(1376年),空印案爆发的时候,方孝孺的父亲被卷了进去,被朱元璋给砍了,方孝孺是亲自扶灵回乡,一路上可以说是哭了一道,从此他就因为“孝道“出了圈。

空印案,发生在明代洪武年间。就是在文书上预先盖上印章,需要用时再填写上具体内容。此案在当时受到明太祖朱元璋相当程度的重视。朱元璋认为官吏可以利用空白文书簿册作弊,所以要严惩使用盖有官印空白文书簿册者,因为牵连人数众多,为明朝初期一著名大案。

到了洪武十五年(1382年),经过翰林院官员的推荐,方孝孺第一次见到了朱元璋。

朱元璋对于方孝儒的第一印象还算不错,因为方孝孺的文化水平确实高,理论水平也很扎实。

老朱就跟朱标讲说,这个人你将来可以用,不过现在还不行,因为这个人他有点稚嫩,潜在意思就是说方孝孺现在还是个饱读圣贤书的废物,需要增加一点基层的工作经验。

所以就把方孝孺送回家去了。

等十年之后的洪武二十五年(1392年),朱元璋又把方孝孺找了过来,一番考察之后,老朱给的评价是这个瓜还是没有长熟,还得再成长几年。

从这里咱们就能够看得出来,方孝孺这个人理论学问肯定是不会差的,但是到了实践的时候,就显得有点没水准了,这个毛病直到朱元璋去世,他都没有改掉。

洪武三十一年(1398年),明太祖驾崩,朱允炆正式接班。

他爹没有等到方孝孺这个瓜熟透,他自己一登基,倒是赶紧把人家给接了过来。

方孝孺到南京的时候,朱允炆已经开始了高速运转的削藩计划,和大多数人的印象可能不太一样,方孝孺一开始其实是不同意朱允炆那种削藩方式的。

当时代王朱桂被人举报违法,建文帝就打算给这个叔叔来点手段。结果方孝孺表示说,藩王就算有罪,你也不能一上来就亮刀子。

这倒不是说他有啥更好的办法,而是因为他觉得这样的不符合礼节,在方孝孺的观念中,你得先用德行感化他一下,如果说感化都感化不动,那你再耍一耍拳脚功夫。

这种观念乍一听好像是有点迂腐,但实际上比齐泰的那种一撸到底的削藩方式要温和一点。

但显然,建文帝也只是把方孝孺当做笔杆子用了,正事顶多就是咨询一下,可真正执行起来的时候,他还是更喜欢那些直接的方式。

在洪武三十一年,朱元璋人还没有在孝陵里凉透呢,这个侄子就一把大刀开始砍向叔叔们去了。

结果朱棣就觉得侄子的想法太极端,得用一场特别的军事行动给侄子来个去军事化。

于是,建文元年(1399年)七月,靖难之役爆发,建文皇帝一怒之下到太庙去宣布将朱棣废为庶人。

然后就发布檄文要讨伐朱棣。

作为建文帝身边的第一笔杆子,整个靖难之役期间所有骂朱棣的檄文和诏书全部是方孝孺写的,可以说方孝孺是问候朱棣家人次数最多的一个人。

但是到了建文三年(1401)中旬的时候,朱棣是越打越厉害,朝廷反而是越打越窝囊,眼看着北平的势力胜利在望,最后削藩两年半,反而闹的是一地鸡毛。

这时候方孝孺又给建文皇帝提意见了,说眼下局势似乎不太好,但是你也别急,咱们不好,燕军那边肯定更不好,所以说咱们最终还是会赢的。你就给朱棣先写一封信过去,说赦免朱棣的罪并让他撤兵。等他看完信之后,打算撤兵那会儿,咱们再闷头给他一棒子,那这样咱们就能够一次性解决你这个刺头叔叔。

朱允炆一听,觉得这个法子妙啊,就赶紧派人过去。

但是这个朝廷的使者到了朱棣那儿之后,可能是被朱棣的杀气给吓到了。竟然只说了句朱棣辛苦了,硬是没有敢把撤兵的话说出来。

朱棣一听人也懵了,心里想。我把你们的军队都给打没了,你还派人来慰问我,你人还怪好的啊。

这一次没有成功,方孝孺又帮建文帝出了一个主意,他说朱棣那两个成年的儿子当中,老大朱高炽是个憨厚人,但是老二朱高煦就不是什么好东西了。咱们写信离间一下这哥俩,没准儿他们就能够活捉亲爹朱棣。

朱允炆一听,这个办法也不错,于是又派人去北平给朱高煦送信,说你爹是反贼没得洗了,但是你可是你爷爷亲自认定的好大孙呢,这会儿你不出手,谁出手?赶紧干掉你爹,朝廷没准还能赦免你呢。

朱高炽看了这封信,人也懵了。心里说,你们看我胖就觉得我傻是吧?还活捉亲爹。

就这样一直到建文四年五月,眼看朱棣就要打到扬州过长江了。这会儿建文帝是真急了,下令全国兵马勤王。

方孝孺就觉得这会儿勤王好像有点来不及了,于是建议朱允炆先和谈,给朱棣送点好处,实在不行,就割地给朱棣,等到兵马筹到位的时候,咱们再把朱棣一锅端了。

建文就又听从了这个建议,派朱棣的堂姐庆城郡主去跟朱棣和谈,朱棣干脆谈都没谈,直接把人给扣了。

等到朱棣过了长江,眼看就要打进南京的时候,就有人建议朱允炆趁着这会儿朱棣还没到,赶紧跑吧。

那这个时候方孝孺又站出来了,说天子哪能出逃呢,咱们得死守南京,要是守不住,那皇上就自尽,好歹把“死社稷“这个头给开出来。

估计朱允炆直到这会儿才明白,为啥爷爷说方孝孺这个人还没熟透,不过后悔也晚了。

结果这个城也没有守住,李景隆和谷王朱橞非常痛快的打开了金川门。

作为建文帝的旧臣,齐泰、黄子澄全部被处死,唯独这个方孝孺是怎么死的说法就太多了。

《明史》当中记载的很简单,说姚广孝曾经向朱棣求情,不让他杀方孝儒,朱棣也同意了。

进了南京城之后,朱棣也还算客气,并且让方孝孺给自己写登基诏书,结果方孝孺痛哭不止,死活不写。

朱棣就安慰他说,我根本就不想当皇帝,我是想学周公辅佐成王,然后顺便来南京旅旅游。

方孝孺都气乐了,说你是周公,那成王去哪了?你要是真想做周公,那你就立朱允炆的儿子来接班,你别上来。

朱棣说,那不行,国家需要的是年纪大的皇帝。

方孝孺说,那建文还有弟弟呢?

朱棣是终于不耐烦了,直接耍赖说,这是我们老朱家的事儿,你哪来那么多废话,骂我骂了四年多,我都没找你算账呢,赶紧给我写诏书。

方孝孺是死活都不写,最终被朱棣凌迟处死。

咱们一直都说明史作为清朝编修的史料,里面有很多内容都是存疑和夸大的,可即使是清修的明史,也没有说方孝孺被朱棣灭十族的事儿。

实际上方孝孺被灭族这件事儿,最早是明宪宗成化年间内阁大学士李贤在他的个人著作《天顺日录》当中提了一嘴。

文庙即命草诏,乃举哀大哭曰:“将何为辞?”敕左右禁其哭,授以笔,既投之地,曰:“有死而已,诏不可草。”文庙大怒,以凌迟之刑刑之,遂夷其族。

他的故事版本和明史差不多,只不过是多加了一句“遂夷其族“,至于说他被灭了多少,并没有直接说。

可是等到后来,这个“遂夷其族“就被越说越大,吴中四才子祝枝山在他的个人著作《枝山野记》里面又继续加料,说方孝孺不肯写登记诏书。朱棣就威胁他,你就不怕我灭了你九族?

方孝孺说说,呵呵,你有本事就灭我十族。

于是朱棣一怒之下,就把方孝孺的学生亲友也算作一族全部处死,然后挂在了南京道路两旁的树上当装饰品。

令视草,大号詈,不从。强使搦管,掷去,语益厉,曰:“不过夷我九族耳!”上怒曰:“吾夷尔十族!”左右问何一族,上曰:“朋友亦族也。”于是尽其九族之命,而大搜天下为方友者杀之。

再到了嘉靖年间的《姜氏秘史》当中,方孝孺与朱棣的对话就又被加料,甚至两个人干脆就直接互喷起来了,并且上文种提到的“朱棣想当周公“这段内容也出自此书。

直到这时,方孝孺被诛十族的事儿就被人当成了正史,就连《明史纪事本末》也采用了这个说法。

方孝孺的死也是被越传越惨。

直到清修明史的时候,最终只是说他的家人受到了株连,有的人被杀,有的人自杀,但是诛十族的记录被删掉了。

可以说方孝孺这个人忠诚肯定是有的,但是能力就和其他那些人差不多。

方孝孺这个“瓜“从朱元璋的时代开始就一直在催熟,一直到朱棣拿着刀过来,才发现他还是没长熟。

只是这个人到了后来就成了明朝中后期一些士大夫文人自我标榜的工具。

因为到了明代后期,大家#深度好文计划#都以批判皇帝作为自己不怕强权的标志,毕竟批判比治理要简单多了。

于是大家就逐渐的把他想象成了一个完美的道德圣人,关于他“被诛十族“的事迹就被越传越离谱,毕竟这是可以臭骂老朱家的最好的标榜了。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-11-07 11:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: