- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

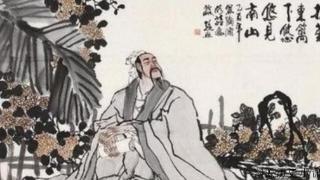

彻底躺平的陶渊明:晚年为生存乞讨,5子无一成器,63岁活活饿

彻底躺平的陶渊明:晚年为生存乞讨,5子无一成器,63岁活活饿死

陶渊明,一位被后世奉为田园诗人的代表,却在自己的人生最后时光里,经历了残酷的贫穷与饥饿。这位曾五次辞官隐居田园的隐士,最终选择了彻底"躺平"的生活方式。然而,这种躺平并没有带来安稳自在的生活,反而让他陷入了前所未有的艰难困境。他的儿子们个个不学无术,无法成为他晚年的依靠。究竟是何原因,让这位珍视自由的诗人陷入如此境地?他是否后悔当初的选择?他的一生又留给后世何种启示?让我们一探究竟。归隐田园:梦想与现实的落差

405年,陶渊明辞去彭泽县令一职,借着胞妹去世的由头,彻底归隐田园。这是他人生中的第五次辞官归隐。往事历历在目,每每想起那些执政的岁月,陶渊明心中总是掺杂着无尽的苦涩。

世人皆知,陶渊明出身寒门,祖上只是些区区小吏。他自己亦是靠着一股文墨气自苦读成名,年仅20出头便考中进士。后历任礼部郎中、琼州从事等职。可视野开阔了,他渐渐发现做官并不如意。那些达官显贵,往往被世俗的名利所束缚,无法自在逍遥。

每每感到厌倦,陶渊明便会辞官回乡。可田园生活也并非一帆风顺。家贫如洗,靠着区区几亩薄田,维持不了全家的温饱。不久,他又不得不重新做官为生。如此反复,足可见他内心对世俗与自然两种生活的矛盾纠葛。

直至405年那一年,妹妹的离世终于给了陶渊明一个彻底归隐的由头。他果断辞官,带着妻儿回到了阔别已久的桃花源故里。远离城市的纷扰,只种些豆菽,日色可佳,他亦可纵情撰写诗文,过着自在逍遥的生活。这份梦寐以求的田园生活,令陶渊明由衷期盼已久。

可梦想终究无法如实付诸现实。归隐之初,家中虽还残存些积蓄,但日子也仅仅勉强温饱。转眼两年过去,一场突如其来的火灾,几乎摧毁了陶渊明全部的家当。从此之后,他们一家大小开始了漫漫的挨饿之路。酗酒懒惰:自我放纵的代价

归隐田园后的陶渊明,并未如他所想象的那般过着自在清闲的生活。相反,他过度沉溺于酒色之中,终日酗酒流连,对于家中农活却越发懈怠起来。

陶渊明对酒确有着别样的痴迷。他的诗作中时常可见对酿酒的细致描述,诸如"炊黍百钟罢,???????连箧储"、"烂柯篙簚理,泶游洞房宛"等,无不流露出他对酿酒的热爱。有时他甚至会连夜不睡,只为了熬制上等美酒。酒过三巡,方才尽兴。

一旦沾酒,陶渊明便如同变了个人,整日里游手好闲、饱嗝高歌,对于农事了无兴趣。有赖于年迈的母亲孟夫人尚能操持家务,否则这个家庭早已支离破碎。可即便如此,他们一家的生活环境仍然日渐堪忧。

原本归隐时曾窥见的那片欣欣向荣的田园风光,如今在陶渊明的身上已然不复存在。农田阒没杂草丛生,果树枝条皆已焦枯。曾经打理得井井有条的菜圃鱼池,如今也已荒芜一片。

陶渊明对子女教导的疏忽更是令人痛心。他的六个儿子中,竟无一人肯用功读书。长子陶俨年已十六,仍浑浑噩噩,懒散无比;次子陶俟则对文字全然没有兴趣;三四两个连数字都叫不清楚;至于幼子陶佟,更是整日胡吃海塞,对园圃农活毫不上心。

面对如此景象,陶渊明竟也满不在乎,只呼吸着散发着酒气的空气,不作任何理睬。他甚至为这六个游手好闲的儿子写下《责子》一诗,颇有自暴自弃的味道:"天运苟如此,且进杯中物。"看似在责备儿子们无才无学,实则也在自嘲自己的放任自流。子女坎坷:父爱的失利

归隐之初,陶渊明对子女的教育问题付之阙如,这直接导致他的六子个个游手好闲,一事无成。时光飞逝,当这些子女渐渐长大后,陶渊明方才感受到教子之路的艰辛。

长子陶俨年及弥陇,性情颇为孤僻,终日里与人无多交往,也无什么志向。次子陶俟对于农事略有兴趣,可架不住陶家的窘迫境况,无田可耕。三子陶份天生聪颖,偏偏陶渊明并未派他读书,反而让他从小就习武,只盼他将来能以武犯禄。其余三子更是无人问津,日日游手好闲。

陶渊明深知子女无才实非天分使然,却又无可奈何。他曾为养六子而辞官归隐,如今这些子女竟无一人能作自己的依赖,夜夜伤心无眠。每每想到自己空有诗才却无以振作子女的遗憾,他便暗自伤神,于酒中暂且遗忘人生的艰苦。

日子一年年地过去,子女们的前景也越发渺茫。陶渊明的独子陶佟虽自幼就十分调皮淘气,却也没多大出息,只是终日里游荡于村中。至于那对双胞胎兄弟,愚笨的几乎难以分辨彼此,更遑论能读书习武。

陶渊明为子女的光景忧伤已久,可终归无法作什。家徒四壁,仅能靠些微薄的土地维系温饱。一旦干旱或是遭逢灾祸,陶家人便陷入绝境,就连下顿饭食都无着落。这些连书也读不懂的子女们,又怎能承担起家计的重担?他们哪里还能为陶渊明的晚年带来什么指望?

子女对陶渊明而言,本该是他的骄傲和杖期,却因自己教育疏忽,白白辜负了天赋。看着这些儿子们日渐离经叛道,陶渊明虽心怀愧疚,却也已无力回天。除了在诗句中隐隐流露遗憾,他只能望子成龙,心怀一线希冀。晚年贫困:乞讨度日

陶渊明归隐之初虽已窥见生活的艰辛,却也难料到日后的处境会如此凄惨。随着年岁渐长,连绵不断的疾病也接连侵袭着他的身体。

418年,陶渊明52岁那年,一场大疫肆虐了整个桃花源。陶家人虽勉强逃过一劫,但疫病的余波却让他们的生活雪上加霜。那年的收成几乎全军覆没,陶渊明一家人连温饱都无法维系。为求度日,他们不得不闭门沽酒,靠着酿酒来维持家计。

可这样的日子并未持续多久。次年,陶渊明遭遇了更加沉重的打击——他的妻子翟氏突然病重。为了给妻子求医疗治,陶渊明不得不卖掉了家中仅存的那口小锅,换取一些银钱。然而,就在翟氏病愈后不久,他们一家又陷入了饥荒的困境之中。

就在这时,疾病也开始频繁侵扰着陶渊明。由于长年的营养不良,他的身体每况愈下,时常咳嗽、头晕目眩。白天尚可凭借勉力耕种,到了夜里便整夜翻滚难眠。偶有街坊好友前来问候,他只能强打精神,讲些闲谈话柄,掩盖住那遍体鳞伤的虚弱身子。

陶渊明的病况严重到了何等地步,可见于他在晚年时所作的《归去来辞》一诗:

"两鬓苍苍穷岁纪,饥寒自古有归期。我骑长车踌躇满路是故人。"这几句诗几乎道尽了他当时的生活窘境。

为了维持孩子们的温饱,陶渊明不得不时常外出乞讨。他会穿上最简朴的衣衫,拄着一根树杖,到处化缘。遇上慷慨的好心人,他便含泪感谢;若是遭人白眼,他也只能低头含糊。

而见到这尊荣的诗人如此落魄的模样,很多人都深表惋惜。"世人笑陶渊明饥而求诸门户,已甚于赤贫矣!"宋代的欧阳修甚至如此感慨叹息。离世终焉:活活饿死

陶渊明晚年生活的穷困潦倒,实在令人扼腕叹息。这位辞赋卓越的诗人,竟沦落到不得不出外乞讨为生的地步。然而,就连这些微薄的乞讨所得,也远远不足以维系他一家老小的温饱。

427年的一个秋日,陶渊明已是63岁的老人。这日,他如往常一般外出化缘,可却一反常态地久久未归。他的妻子翟氏和儿子们只当他在街头耽搁了,并未多虑。却不曾想,这一出门竟成了陶渊明人生的最后一程。

第二天清晨,街坊邻里发现了陶渊明遗体的下落。他瘦骨嶙峋的身躯倒卧在一处僻静的小巷中,面色枯黄,呼吸已绝。一旁的口袋里空空如也,看来是饿极之下不治身亡。

陶渊明生前最后的模样,实在触目惊心。他的躯体几乎只剩下一把骨头,皮包骨头地瘫倒在泥泞之中。脸颊深陷,眼眶凹陷,牙关紧紧地咬着,像是临终前仍在忍受着无比的饥饿折磨。他的口中已然无声无息,却仍徒劳地张阖着,仿佛还在乞求最后一口食物。

整个乡村无不为陶渊明的惨状捶胸顿足。面对着这位诗词功力出神入化的文人死于饥馑的景象,人人无不扼腕长叹,痛惜之极。就连往日对陶渊明颇有微词的知己好友,此时也无不垂泪惋惜。

尸体被拾回陶家的小院时,陶渊明的妻儿们已全数目瞪口呆,哀号不已。妻子翟氏几乎晕厥过去,儿子们则是哭嚎连连。终是邻人相劝,这才让他们平静下来,为陶渊明举行了一个简陋的丧事。

就这样,这位被后世奉为"田园诗人之祖"的文坛巨擘,竟然在穷困潦倒中度过了他人生的最后岁月,甚至连一口温饱的救命粮食都难求。他那枯槁、凄惨的遗容,注定要永远成为一个令人扼腕的写照,被载入史册。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-08-28 11:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: