- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

凌阴消暑,古代“冰饮”凉爽一夏

记者 张向阳

炎炎夏日,雪糕冷饮是消暑佳品,而在人工制冰技术普及之前,一直用天然冰消暑,很多老济南还记得,儿时夏天吃产自大明湖的碎冰“冻冻”的体验。冰窖在很多城市已经成为历史记忆和文化遗产,像北京故宫“冰窖”成为网红打卡地,西安有冰窖巷,济宁有冰窖街……考古显示,目前发掘出的最早的冰窖已经有4200多年的历史。

石器时代的王室冰窖

传统冰窖贮藏技术历史悠久,根据记载,三四千年前就有藏冰的传统。现存最早的“三代之书”《夏小正》收录了源于夏朝的农事历法知识,其中就有“颁冰”的记载,即朝廷给士大夫等官员分配藏冰。在《周礼》中,则规定“夏,颁冰掌事”,这是贵族才能享受到的特殊待遇和祭祀特权。此后,颁冰制度延续至明清。

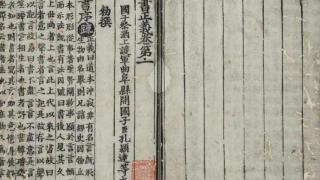

《诗经·豳风·七月》中写道:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。”意思是说夏历十二月凿取冰块,正月将冰块藏入冰窖。“凌阴,冰窖也。”后世解释,积冰曰凌;阴,通窨,也就是地窖。

古代帝王赐冰成为朝廷盛典,冰的用途很多,不只是消暑纳凉,祭祀、宴请、丧葬,储藏肉食、酒类等食物都要用,所谓“祭祀共冰鉴,宾客共冰,大丧共夷槃冰”。

西周还衍生出了先秦的冰政机构。掌管凌阴和用冰的官员被称凌人。《周礼·天官》中有关于“凌人”的记载,负责藏冰的机构,用来掌管冰额,按当时规定“编制”有94个人。“凌人掌冰,正岁,十有二日,令斩冰,三其凌。”采冰数量是用冰量的三倍,才能保证融化损耗后有足够的冰。除了采冰、藏冰,还有秋刷等步骤,即秋天刷除冰室,对冰室进行清洁,同时更换冰窖内的铺设材料,修补冰室,疏通淤水,可见不是一般的讲究。

如何才能验证史料中这些记载?本世纪之初,在山西省襄汾县的陶寺遗址发现了凌阴遗址,它位于陶寺宫城内东部,附属于早期宫殿建筑,被叠压在陶寺中期一座核心宫殿建筑之下,东侧还有一处宫廷厨房建筑群。

曾任陶寺遗址考古队队长的何弩先生描述过凌阴的情况:凌阴呈长方形坑状,面积约300平方米,总深约9米。坑中心有长方形储冰池,储冰池内有木桩栈道,便于冰块存取。栈道连接冰窖南侧“之”字形夯土坡道。顶部原来很可能有草拌泥盖顶,以便于保温。这处凌阴建筑附属于陶寺文化早期宫殿建筑,与陶寺城址早期宫殿区的宫廷生活方式相匹配。“纳冰”是贵族才能享受到的特殊生活和祭祀特权,是贵族奢靡生活的重要组成部分,涉及祭祀、丧葬、宴宾、食品保鲜等方面,因此凌阴的建设才会引起陶寺统治者的高度重视。这说明早在4200年前的龙山文化时期,已经出现供王室专享的冰窖。

河南偃师二里头夏都遗址一号宫殿基址后面,有一处原来认定为“大墓”的堆积坑,上部为不规则椭圆形,下部为规整的长方形,该坑是迄今为止在二里头遗址发现的最深的遗迹。它的特征与水井近似,又有异于一般的水井,坑内填土中含水锈斑,坑底铺有红烧土,红烧土上面有厚0.8—1米的夯土。中国社会科学院考古研究所夏商周研究室主任杜金鹏推断,这很可能是一处旱井,原本用于藏冰的窖穴,也就是凌阴。

杜金鹏还推断,商代早期的偃师商城宫城内,北部池苑的功能之一是造冰,他怀疑,大水池南侧的大型圆形和方形窖穴或许就是商王储冰的“凌阴”。

此外,在安阳殷墟大司空商晚期宗庙遗址后方发现一座商代凌阴的遗址,在深到2米至3米的窖穴底部下挖一个长方形坑,坑深约6米,经测定,坑内温度比地表温度低6℃至10℃。

诸多考古遗址中“凌阴”的发现,证实了史书的记载是可靠的。

先秦贮冰趋于专业化

春秋战国之际,不但周王室有凌阴,列国诸侯也争相效仿,建冰窖藏冰。上世纪70年代,在陕西凤翔秦雍城遗址发现了春秋时期秦国君主的凌阴,秦国在雍城统治长达300多年,历经秦19代国君,有宗庙、朝寝、凌阴等遗迹。

该凌阴中央是长方形窖穴,深约2米。窖穴四周的夯土形成隔温墙,平均厚度约3米。冰窖的设计相当合理:窖穴底部铺有一层砂质片岩,窖口开在西墙,设有五道可以启落的闸门,闸门之下铺有陶质的排水管道,可将消融的冰水排到附近小河里。冰窖的四周及闸门之间,有大量腐殖质,可能是用麦草作保温层的残迹。据计算,这个冰窖可藏冰190立方米。按照古制,藏冰的数量是实际用冰数的3倍。这样,可以测算出用冰量当为60多立方米。

考古人员根据周围回廊两边分布的柱洞、出土的板瓦、筒瓦和精致的铜质建筑构件,推测除了地下窖穴外,地上部分应该还有建筑。这座供给秦宫殿内享用的大型地下冰窖,不仅藏冰于地下,而且在地面上有防暑隔温的建筑设施,当时的冰窖是处于室内的地下建筑。为了防止通道空气传热对冰保存不利,所以用五道闸门加封。

1965年夏,考古人员在东周时期的河南新郑郑韩故城发掘出一处凌阴建筑遗存。郑韩故城由春秋时期的郑国始建,韩灭郑后,即迁都于此。

郑韩故城的凌阴遗址为长方形土圹,南北长8.9米、东西宽2.9米,四壁分层夯筑而成,有向内收缩的台阶。遗址的南壁东端有阶梯状的走道,东侧有五口竖井,井之外的地面用方砖平铺,凌阴四壁也用方形凹槽砖镶嵌,四壁有光滑的草拌泥,应该是出于降温和保温的考虑。凌阴遗址地下部分和五口竖井的填土中,有大量战国时期陶器及少量铁器、骨器等文物。五口竖井分布密集,也不是做水井之用,应该是窖穴中的重要冷藏设施。根据遗址拐角处分别发现的四个柱洞,推测遗址应该不只有地下的窖穴,理应还有地面建筑。

考古人员认为,从建筑设计水平上看,它比秦雍城姚家岗凌阴遗址水平要高。该遗址室内发现的背面带凹槽的方砖,及室内底部东侧南北成行的五眼井,说明韩人在处理冰块融化后的排水问题上比秦人高明。一是地下铺以背带凹槽的方砖,冰水可以顺槽而流,即使是压在底部的冰块也不致因室底有少量积水而浸泡在水里。二是室内置井,冰水可就地入井自渗。不仅在建筑时节省了人力物力,而且还可以抑制地下温度的上升。这说明,在先秦时期低温贮藏天然冰的手段已经趋于专业化。此外,在战国时期楚纪南故城遗址和河北易县的燕下都遗址都有冰窖的遗迹。

当时南方储冰也很普遍,在古籍中,《越绝书》记载,吴王阖闾的冰室就在苏州闾门之外。《左传》中记载,公元前552年,楚国大臣薳子冯拒绝当令尹装病,就是三伏天在家里挖地窖放上冰,用冷水浇身子,把自己搞成了重感冒,可见当时大臣家也有储藏冰的条件。

冰饮渐入寻常百姓家

到了秦汉时期,宫室中仍然延续着凌阴这一传统。

秦汉时期帝王的行宫也挖掘出了凌阴,考古人员在陕西千阳县发现了秦汉时期的皇帝行宫建筑遗址——尚家岭遗址。在一座宫殿建筑之内,发现若干个陶质井圈叠压为井筒状,井圈下有排水管通往河谷低洼处。但其深度有3米多,根据当地水文情况,如此浅的地方不可能有地下井水,同时也不可能把井放在大型建筑之内,由此推断此“井”应当是古人冷藏食物的“凌阴”。

2004年,陕西发现了汉长安城长乐宫凌室,也就是凌阴的遗址,长乐宫是太后所住宫殿,这处遗址为长方形半地下式构造,东西长27米,南北宽6.7米。为了隔热保温,四周筑有宽厚的夯土墙,最厚处约为5.5米,最薄处约为3.5米,这是因为南边太阳照射最为强烈,墙体厚度不同,是为了阻挡阳光照射。顺着土墙四周建有回廊,遗址内铺设的条形砖铺成排水槽,两边高中间低成斜坡状,形成南北向小道,通向遗址中间的东西向排水沟。此外,在遗址的东墙外还发现了排水管道,水顺地势经东墙下的五角形陶水管道流出。这处凌阴厚墙隔热保温,有完备的排水设施,整体设计十分精巧。

此外,在河南永城芒砀山汉代梁孝王刘武的墓中也有小型冰窖,表现出“事死如事生”的观念。

在《汉书·惠帝记》中记载:“秋七月乙亥,未央宫凌室灾。”当时未央宫储冰的凌阴发生火灾,说明此宫也有凌阴建筑。

秦汉时期还开发出另外一种储存冰的方式——“冰井”,后世逐渐成为主流。汉魏时期多凿深井藏冰,规模也越来越大。洛阳城的冰井位于宫城西北部,平面为圆形,周壁砌砖,底部铺砖,深3.6米。正中有一个砖砌浅坑,坑中央有一个内径0.7米的圆形小池,底面均向小池倾斜。在铺砖面上发现大量柱洞,排列整齐,南北、东西各7排。学者把这一建筑进行了复原,认为是内部呈“井”字形木梁的地下冰室,地上建筑是避暑降温的殿堂,或为北魏时期的“清暑殿”。也有学者认为应是曹魏至北魏时期的陵云台。

曹操营建的王都邺城,西北有金虎、铜雀、冰井三台。其中,冰井台为藏冰的凌阴建筑。《水经注》载:“北曰冰井台,亦高八丈,有屋百四十五间,上有冰室,室有数井,井深十五丈,藏冰及石墨焉。”《魏志》载:“建安十九年,魏王曹操造此台以藏冰,为凌室,故号冰井。”到了十六国时期,后赵皇帝石虎:“于冰井台藏冰,三伏之月,以赐大臣。”

此后的隋唐时期也凿深井藏冰,贮藏量甚为可观,天然冰块的储存期也大大延长。唐代主管藏冰事务的机构是司农司下属的上林署,唐后期又设立“冰井使”具体管理冰井事务。唐代诗人中多有描述“冰井”的诗句,像史宏、李胄的《冰井赋》等。考古人员还在唐代洛阳上阳宫遗址中发掘出一处窖穴遗址,东西长,南北窄,分为上下两层。推测这可能是上阳宫冰井院内皇家的储冰窖遗存。随着时间的推移,唐末人工制造冰块的手段出现,唐以后私人冰窖数量的变多,冰的使用方式也愈加多样。

北宋初期设立藏冰署,后来改为“冰井务”,可见朝廷的重视。宋元以后冰窖逐渐增多,冰的储备含量增大,采冰与用冰随着时代的发展逐步走入民间。夏天还有专门售卖冷饮的推车,而且冰饮的种类还十分的繁多。元代人在冷饮中加入酥油、蜂蜜等,用冰块冷冻后成为最早的冰淇淋。明清时期刨冰等冷饮成为普通百姓消夏的饮食。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-07-14 09:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: