- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

从食用到观赏,中国“梅”文化的繁荣与兴盛

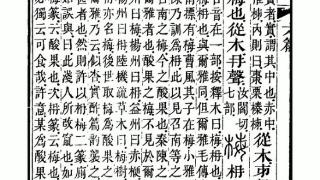

梅在中国不仅受到文人雅士的追捧,在民间风俗中也大受喜爱。古人往往以梅抒情、喻人,以“梅”见天地、见自然、见人见己。正如宋代范成大《梅谱》中所云:“梅,天下尤物,无问智贤愚不肖,莫敢有异议”。梅之实可以和味,可以疗疾,亦可为食为饮;梅之花既是“岁寒三友”又是“花中四君子”;梅之形象常以入诗入画,又常用作建筑、服饰、陶瓷等各种器物的雕刻纹饰或花样图案;梅之字也常用作人名、地名、物产名、时节名等各类事物的命名。可见,梅由一种自然天生之物已经深深嵌入到人类社会的物质生活和精神文化空间当中。

梅之花成为人们关注的对象,应当是从汉代开始的。自汉代起,随着园林苑囿的兴建,种梅赏梅之风兴起。西汉末刘歆《西京杂记》载:“初修上林苑,群臣远方各献名果异树。有朱梅、胭脂梅。”又载:“汉上林苑有侯梅、同心梅、紫蒂梅、丽有梅”。从这些梅的名称中可以看出,大多都是从梅花的颜色或形状对整株植物进行的分类命名,足见其时梅之花已经成为人们关注的焦点。其后,扬雄《蜀都赋》有“被以樱、梅,树以木兰”的记述,“樱”“梅”与“木兰”显然都是以花朵为主要观赏对象的园艺树木。

在汉代艺梅赏梅风俗的影响下,梅花的审美功能逐渐取代梅实的实用功能成为“梅”意象建构的新方向。但这并不意味着梅实的实用功能就此消亡,而是仍有所发展,最好的明证就是曹操“望梅止渴”和“青梅煮酒论英雄”的故事。梅子的酸味可以生津止渴,曹操充分利用了梅子的这一功能特性,成功地激发了士兵们的士气;在“煮酒论英雄”中,“青梅”已经成为了下酒佐餐的小吃。

除此之外,梅子的药用价值在汉代被充分发掘。《神农本草经》中就提出梅性味甘平,有收敛生津的作用。张仲景《金匮要略》中清楚记载了“乌梅”和“乌梅丸”的制作方法,同时还总结了食用梅子的诸多禁忌与危害,如:“猪脂不可合梅子食之”“梅多食坏人齿”等。梅子的实用功能虽不再受到文人雅士的重视,但却在民间凡俗中不断推陈出新,获得了蓬勃发展。后世各种与梅相关的饮食简直数不胜数,直到今日最有名的可能就是酸梅汤了,江记酒庄还研发了“梅见青梅酒”,这些都足见梅子实用功能的强大生命力。

专以梅花为歌咏的对象,则始见于魏晋南北朝时期。正如杨万里在《洮湖和梅诗序》中所说:“南北诸子如阴铿、何逊、苏子卿,诗人之风流至此极矣。梅于是时,始一日以花闻天下”。梅花在诗赋中的初次登场,应当是《荆州记》所载的北魏陆凯之诗《赠范蔚宗》了:“陆凯与范晔相善,自江南寄梅一枝,诣长安与晔,并赠诗曰:‘折梅逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。’”

“梅花”带着早春的时令气息,成为寄送友人表达思念之情的象征。因其多在万花尚寂的农历二月生花为荣,所以古人又把该月称为“梅月”或“梅见月”。见梅知春、睹梅思友,使梅花寓含了浓浓的人文气息。折梅远寄很快就成为了梅花意象的新内涵而在诗文中反复出现,如南朝梁代庾肩吾《同萧左丞咏摘梅花诗》有“远道终难寄,馨香徒自饶”,南朝乐府民歌《西洲曲》有“忆梅下西洲,折梅寄江北”等以“梅”寄思之句。

最早的咏梅专作,应推刘宋鲍照的《梅花落》。南宋刘学箕《方是闲居士小稿》中称:“梅花自秦汉而下无一语焉,至宋鲍参军照始赏其韵而寓之诗然,则梅之见于赋咏者实自明远始也。”其诗云:“中庭杂树多,偏为梅咨嗟。问君何独然?念其霜中能作花,露中能作实。摇荡春风媚春日,念尔零落逐寒风,徒有霜华无霜质。”

魏晋南北朝时期的梅花书写,多体现了作者强烈的生命意识和对高尚人格的追求,此诗便是典型的托物咏怀之作。南北朝时期讲究士族门阀,不看才能看出身。鲍照出身寒微,心有郁结,故借梅花“霜中能作花,露中能作实”的特质,通过比喻、比拟、比较三种手法的综合运用,展现了自身不同于门阀子弟的坚贞高洁、卓尔不群的气象。鲍照在《梅花落》中对“梅”的刻画,开启了后世对梅花高洁风骨进行赞咏的风气之先。

梅花凌寒傲雪、早春自开、远香浮动的自然物性在南北朝时期得到了充分的发掘。唐代宋璟的《梅花赋》曾将梅花的自然物性进行过比较全面的描述:“艳于春者,望秋先零;盛于夏者,未冬已萎。或朝开而速谢,或夕秀而遄衰。曷若兹卉,岁寒特妍。冰凝霜冱,擅美专权。相彼百花,孰敢争先!莺语方涩,蜂房未喧。独步早春,自全其天。”这些特征在魏晋南北朝时期的咏梅诗文中皆有体现。如:

梁简文帝《梅花赋》中描述说:“梅花特早,偏能识春,或承阳而发金,乍杂雪而披银……吐艳四照之林……香随风而远度……怜早花之惊节,讶春光之遣寒。”梁何逊《咏早梅诗》云:“兔园标物序,惊时最是梅。衔霜当路发,映雪拟寒开。”阴铿《雪里梅花诗》云:“春近寒虽转,梅舒雪尚飘”。北周庾信《咏梅花》云:“不信今春晚,俱来雪里看。树动悬冰落,枝高出手寒”。此外,还有苏子卿《梅花落》也较早地关注到了梅花的香气:“中庭一树海,寒多叶未开。只言花是雪,不悟有香来。”(庾信也有“水影摇丛竹,林香动落梅”之句)宋王安石的名诗《梅花》:“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来”,就是化用此诗而来。

从时节上看梅花有“百卉前头第一芳”(陈师道《和和叟梅花》)的美誉,而凌霜斗雪、不畏严寒则始终是梅花最为突出的品性特征,暗香远闻则从嗅觉上丰富了对梅花的体认。可以说,魏晋南北朝时期对梅花已经呈现出了较全面的体物视野,虽然多为平铺直叙式的描摹,对其品性格调的塑造还不够细致深入,但却为后世梅花意象的建构奠定了基础,成为后世不断模仿、化用的源头。

在折梅寄友、凌寒自开两种意蕴之外,魏晋南北朝时期咏梅诗文中,最重要的梅花意象应是与时人生命意识密切相关的“落梅”形象。这一时期特以《梅花落》为题的诗就有数首,其本为汉乐府中二十八横吹曲之一,后世产生了大量仿古诗作,谢朓亦有《咏落梅》诗,其他涉梅诗文中也多有对“落梅”形象的描写,如:何逊《咏早梅诗》“应知早飘落,故逐上春来”,阴铿《雪里梅花诗》:“从风还共落,照日不俱销”,鲍泉《咏梅花》:“可怜阶下梅,飘荡逐风回。……客心屡看此,愁眉敛讵开”,萧纲《梅花赋》:“春风吹梅畏落尽,贱妾为此敛蛾眉。花色持相比,恒愁恐失时 ”。

梅花由盛而衰、飘零离落是其短暂而残酷生命过程的自然体现,然而在触景生情、类比联想机制的作用下,却引起了诗人韶华易逝、盛衰无常、人生苦短和离愁别恨之思。以此立意的比较典型的诗作如:

南北朝《乐府诗集·子夜四时歌》:“梅花落已尽,柳花随风散。叹我当春年,无人相要唤”。南朝梁吴均《梅花落》:“隆冬十二月,寒风西北吹。独有梅花落,飘荡不依枝。流连逐霜彩,散漫下冰澌。何当与春日,共映芙蓉池”。萧绎《咏梅》:“梅含今春树,还临先日池。人怀前岁忆,花发故年枝”。

其中梅花的飘零代谢映射了作者感时伤春、分散离别的愁思,这与当时的时代背景密切相关,正如辛稼轩所言“剩水残山无态度,被疏梅料理成风月”。魏晋南北朝时期社会黑暗、动乱频仍、朝不保夕,同时北方士人又背井离乡、流寓江南,这些都在世人的思想情感中平添了诸多悲凉伤感之意,生命意识和自我意识被强烈地刺激觉醒。

自身的境遇和人生的感悟与严寒中梅花盛开后离枝飘零离散的情景产生了深深的共鸣,因此“落梅”便被赋予了丰富的情感内涵,寄托着深沉的人生哀思和生命体验,最终成为了具有符号意义的精神表征,“梅”意象的文化意蕴也在时代与个人的交融中逐渐走向了丰富多元。

总体而言,魏晋南北朝不仅是文人咏梅的滥觞,而且也为后世定下了咏梅的基本格调。自此,“一枝梅花出墙来”,疏影横斜的“梅花”便逐渐从众芳中脱颖而出,成为咏花之作的大宗。(刘光洁/重庆大学中文系副教授)责任编辑:任芯仪(EN063)

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-13 14:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: