- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

风雨坛胡同

本文转自:沈阳晚报

沈阳老胡同25

风雨坛胡同

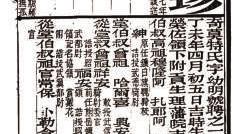

风雨坛胡同位于风雨坛街中段街西,建于清代。胡同长450米,宽6米。这里有建于清雍正十一年(1733)的风云雷雨山川坛,简称风雨坛,胡同因而得名。

风雨坛全称叫“风云雷雨山川坛”。据《沈阳县志》记载,清雍正十一年(1733)沈阳知事(一说是承德县知县)蔡玉升建。风雨坛的形状是边长两丈左右的正方形三阶殿平台,其用途是每遇有灾害性气候时祈祷风调雨顺,届时,沈阳城有官员在此祈祷。

历史上,《春秋传》中就有“龙现而雩”之说,雩是古代求雨的一种祭祀。明代祈雨已经很普遍了。到了清代,雩祭已经形成了十分完善的典礼礼制。民间沈阳城有龙王庙,国家级别的雩雨台便是这风雨坛,久旱或久雨时就要官署、朝廷去祭祀,有时皇帝亲自去“以表诚意”之心。丰收时节还要“报祀”(还愿)。风雨坛作用如何,在此借两则小逸闻讲给大家听:

其一,史上说,清康熙皇帝是位“祈雨”勤快的皇帝。他回忆有一年,天大旱,他于宫中设坛祈祷,长跪三昼夜未动其身,日惟清淡,不食盐酱。时至四日,徒步至天坛,虔诚祈祷,瞬间乌云密布,大雨倾盆,疾回,衣履湿。

其二,清康熙九年(1670),据说,京都久旱不雨,皇帝和群臣一连斋戒了十余天,抬头观望,仍然阳光灿烂……

20世纪初,沈阳风雨坛台上安了一门“大炮”。每天中午12时整,炮声一响,全沈阳人尽知正午时分已到,以此安排各自活动。1931年九一八事变,这门报时大炮不响了,沈阳历史上留下了“午炮台”之名。沈阳风雨坛作为承载着沈阳百姓美好愿望的载体,沉淀了那个时代特有的人文景观和民俗风情,以风雨坛命名的胡同也深深地融入沈阳百姓的记忆中。

老妈店胡同

在小南东小什字街和大南西小什字街之间,乐郊路南有一条东西走向的胡同。1926年至1948年,由于小什字街两侧的门市房集中开办了老妈店,所以这条胡同叫“老妈店胡同”。

老妈店也叫女工店。来老妈店居住的都是一些城乡贫苦良家妇女,为了糊口度日,养小扶老,不得不走出家门出外谋生,求得一条生路,由店主负责介绍给官宦、富贵人家做奶妈,或是给需要照料的老人家做仆人。老妈店只设一铺火炕,其他设施十分简陋。刚入住老妈店的女工不论时间长短,一律不收食宿费,当介绍做工时,店主负责出保,但被介绍谈妥做工的第一个月的收入全部交给老妈店店主,也算是给老妈店的酬金。从第二个月起收入归自己支配。据统计,当时全市共有老妈店30余家,而这条胡同里就有27家,如聚莫女工店、得华女工店……后来,老妈店胡同被火神庙胡同取代,这些良家妇女也都开始了新的生活。 (节选完)

冯述/主编

沈阳出版社

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-03-25 08:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: