- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

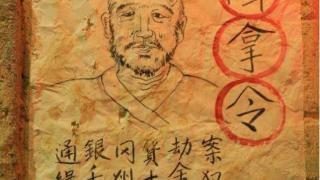

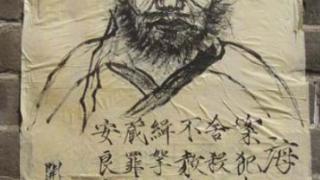

古代通缉令画的那么丑?官府能抓到逃犯吗?你还别说一抓一个准

千百年前的通缉令,单凭一张看似稚拙的画像,竟然能让逃犯无所遁形。

在那个没有现代监控设备的时代,是否单靠通缉令就能有效辨认和捉拿逃犯呢?

今天我们来揭开这个古老谜题,通过历史的视角复盘那些令人惊叹的操作。

大多数人对于通缉令的印象,或许来自于影视作品中那些似人非人的画像。相比于此,实际上,古代的官府可是将抓捕任务认真对待的。

不是所有的通缉令上都是一张敷衍了事的草图,相反,那些绘制通缉画像的画师们将大量精力投入其中,力求画像与真人达成高度接近。

要知道,我国的画师延续了悠久的艺术传统,人物肖像的画法不仅流派多样,而且技艺精湛。《韩熙载夜宴图》这样的传世名作中,人物形象栩栩如生,惟妙惟肖,却绝非个例。

在官方办案部门,专人负责的通缉画师更是经过严格培训,讲究的是“逼真还原”,绝不求“诗意留白”,尽力还原面容的每一个细节。

此外,这些画师们的技巧绝不仅限于平常的肖像描绘,他们对于目标人物的不同特征格外重视。比如,某个逃犯因面部一颗大痣或是额头上的疤痕而被通缉,相关特征一定会在画像中得到充分体现。

这不仅提高了画像与真人的类似程度,还能为捕快和百姓辨认提供重要资料。

然而,仅仅依靠画像明显不足以完成整个搜捕工作。那时的我国普通百姓大多只懂方言,各地方言浓重而突出。因而口音这一特征同样成为重要的辨识要素,结合画像与口音,无疑使得寻找过程更加精准。

而为了确保画像面世后的捉拿成效,画像上往往也会标注明显的身份或是悬赏信息,而这一悬赏机制对于百姓、尤其是贫困大众们,是具有极大吸引力的。

古时的捕快们,不仅仅依赖于画师所画的脸谱,他们往往是经验老到、身手敏捷的行家里手,出身于捕快世家,许多人破案如神。

更有一批像唐代的不良人这样的人物,扮演着古代侦探的角色,年复一年地穿梭在城乡巷弄,了解动态、识破阴谋。正因如此,只要通缉令一出,极大程度上确保了逃犯难以在既发达又炙手可热的城区中落脚。

尽管如此,古代的逃犯们仍然存在一个选择,那就是逃入深山老林或偏远乡村。

在这样艰苦环境下无法长期容身,许多逃犯最终还是被逼得束手就擒。加之我国内部的族群制度与地方自治相辅相成,一个外来者的出现,往往让村庄异常敏感。

地方自治机构如族长等也需上报外来人口,断然不会放任逃犯在眼皮底下悠然行事。

一旦通缉令及悬赏公布,若迟迟未能捉拿犯人,皇权与法度的尊严便会受到挑战。

为此,连坐机制应运而生。亲友或有牵连的熟人若被牵涉其中,逃犯便面临此生难殊的孤绝绝境。

因此,无处可逃的他们常常会回到原住所选择自首,以避免友人悲剧的上演。

在繁复的社会环境中,我们不难发现古代通缉制度的高效性,显然不亚于今日的先进刑事系统。

虽然通缉令只是一个小环节,但背后却有着数代人积累下来的智慧和经验,正是这股力量,令“画的再丑的人,也能准确无误被捉拿归案”。

在古老的时光中,我们得以窥见法治与人间智慧的微妙互动。

大家对此有什么看法呢?欢迎留言讨论。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-11-19 14:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: