- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

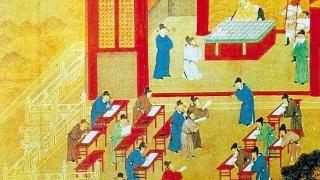

古代科举考场上怎么夹带小抄?这个行为有多严重?

电视剧《显微镜下的大明之丝绢案》2月19日晚迎来大结局,其中的角色之一程仁清,原本是一个以天下为己任的读书人,因科举考试不顺利,永远失去了参加后续考试的资格,堕落成只认钱财、不讲道义的讼师(后来人格有转变)。

他科举失意,根由在于被人诬陷考试时夹带小抄。那么,在古代,科举考场上怎么夹带小抄?这个行为有多严重?

《显微镜下的大明》剧照。

自从科举制度成为选拔官吏的主要途径之后,考场上的作弊行为如同斩不断的水流,从未消失过。古代那些读书人普遍使用的一种作弊方法就是带小抄,当时的专有名词叫“夹带”。

想想我上小学的时候(1990-1995年),每到期末考试会把没学会的知识点写在手心,或写在纸条上藏衣兜里。科举的“夹带”跟我的小动作差不多,但是更加令人叹为观止,虽然没有高科技,但是今人看了之后难免惊叹一声:“这是怎么做到的?!”

清朝科举“夹带”。

明清的科举考试分为童试(选拔秀才)、乡试(选拔举人)、会试(选拔进士)等层级,每一次进入贡院考试,要求都十分严格,达到“片纸只字皆不得带入试场”的程度。

实际上,夹带始终屡禁不止。考生找来老鼠身上的硬毛,做成特殊的毛笔,将与考试相关的内容,用极小的字体写成书册,藏到衣服鞋袜里,或塞到馒头、蜡烛里,有的也直接写在内衣或袜子上。

晚清贡院的考生,考棚半封闭,有作弊便利。

为了杜绝作弊行为的发生,历朝历代都对考生履行搜检程序,明清时期尤其完善。明朝设置了专门的搜检官,考试前由搜检官带领兵丁对考生进行搜检,把考生全身和他带的文具、食物都检查一遍,以防其夹带。搜检官和兵丁必须是现役,不准冒名顶替,而且担任过一次搜检任务后,不能重复选用。

写有蝇头小字的“夹带”。

到了清朝,乾隆皇帝对考生的穿着和用具进行了明确要求。他说:“士子服式,帽用单层毡,大小衫袍褂,俱用单层。皮衣去面,毡衣去里,裈裤绸布皮毡听用,止许单层。袜用单毡,鞋用薄底,坐具用毡片,其马褥厚褥,概不许带入。至士子考具,卷袋不许装里,砚台不许过厚,笔管镂空,水注用磁,木炭止许长二寸,蜡台用锡,止许单盘,柱必空心通底,糕饼饽饽各要切开……至裈裤既用单层,务令各士子开襟解袜,以杜亵衣怀挟之弊。”

衣服只能穿单层、文具务必简单、食物要切开……这样的搜检过程可谓滴水不漏,应该可以收效了吧?

然而,道高一尺魔高一丈。晚清时期,随着石印技术的普及,市场上开始出售专为考生作弊设计的袖珍小书,上面用肉眼勉强可辨认的小字印刷着“四书五经”正文和注解。位于南京的中国科举博物馆展出过一本《五经全注》,长仅5厘米,宽4.3厘米,厚0.7厘米,书上字的大小与跳蚤不相上下,但每一个字又能清晰可辨,令人啧啧称奇。这么大一点东西,夹在衣服或考篮里,确实难以发现。

清朝“夹带”袖珍小书。

如果考生被发现“夹带”,会受到什么惩罚呢?

明朝初期,考生夹带作弊一经发现,就会被逐出考场,然后不准再参加后续的考试。中后期,朝廷对作弊行为的处罚加重,考生先戴枷一个月、杖打,然后削去现有功名,贬为庶民,让此人永无进入仕途的机会。因此说,程仁清无论是不是被诬陷,一旦缠上“夹带”之罪,确实在科举上不可能再有出头的机会。

清朝基本沿用了明朝的惩罚力度,考生参加科举一旦被搜出“夹带”,“枷号一个月,满日杖一百,革去职役”。

落榜考生的誊抄试卷。

这样的惩罚不可谓不重,但是科举中试的收益实在太诱人,不少考生顶风作案。王朝后期,科举搜检制度日益废弛,“夹带”现象更是有禁无止,甚至公开化。1865年会试,一名考生的书居然掉在了地上,主考官不仅没有处罚,还把书揣进袖子,袒护道:“奈何以账簿入场?”

1905年科举制度彻底退出历史舞台,“夹带”的闹剧才烟消云散。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-02-20 15:45:09

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: