- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

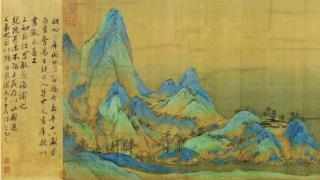

在这22幅画作里 回溯千年往事

《入画:中国画一千年》上架了。从出版时间上来说,这是我的第四本书,而从内容上来说,这是继第一本《文人画事》之后,再转回到画上来,是“第二本”写画的书。

《入画》收录了我在2018年至2022年之间的一些读画随笔,总共22篇,这里面,写得最晚的是恽寿平,写得最早的是《韩熙载夜宴图》,写于2018年。

写《韩熙载夜宴图》,是因为我偶然读到他的一首诗:

仆本江北人,今作江南客。

再去江北游,举目无相识。

金风吹我寒,秋月为谁白。

不如归去来,江南有人忆。

我以前不知道韩熙载写过这样的诗,此诗本也无名,但是读到了,便觉得满怀的惆怅。写这样诗的人,一定是有故事的。后来翻阅《南唐书》,里面说,这首诗写在韩熙载出使中原的驿馆墙上——短短40字,简直写尽了他的一生、他的抱负、他对中原和南唐的感情,回头再看《韩熙载夜宴图》,画里韩熙载清醒而复杂的眼神,真有百味杂陈之感。

《入画》也不全是在一张画上挖掘。里面写得最晚的恽寿平,并没有抽取他的某一张画来写。他那样激荡剧烈的人生,一张画是难以容纳的。

画中有不同的藏宝

为何读画?早先,只是源于朴素的好奇。

中国画和西方画不太一样。西方画,我们很多时候会直接被它丰富的外在感染,直接接收到它强烈的情感,而中国的画家们太含蓄了,很多画是需要细细去“读”的,因为古今“语境”的不同,更增加了这个难度。

有些让我感兴趣的画,我常常看很久,我在想,那个人画的时候在想什么,他要表达什么?他为什么这么画?人类与生俱来的好奇心,推动着我去找答案。像探案一样,一点一点,去挖掘,去解密,慢慢发现,那些我们熟悉的古画里其实有许多彩蛋,秘密地藏在一处又一处,被草木掩盖,被楼阁遮挡。倘使我们以心神入画,竭尽所能地进到画中,或找到其中的藏宝,或和画中人共同回溯画外往事,或与他们一起看一枝花、一起寻山踏水,或推敲出画家的心境和用意——这个过程,穿插着拍案惊奇、苦思冥想、恍然大悟,非常有趣。

比如,在《虢国夫人春游图》里,马鞍的花纹中早已宣示着骑者的身份;比如,在沈周的《盆菊幽赏图》中,细读过画上沈周的题诗,才会发现这是一场虚构的雅集;初看马远的《月下把杯图》,或许并没有感觉,需要在别处偶然看过相关的历史钩沉后回头来看,才猛然理解它的深沉……

《入画》的22篇,便是这样“进到画中”一一读来。书的副标题是“中国画一千年”,并非说这是一本中国画通史,只是里面收录的读画心得从魏晋南北朝跨越到清代,略微也呈现出纵向的脉络,去讲述从人物到山水花鸟、从写实到写意写心的生长状态。顺着这个脉络进到每个时代的画里,画中有不同的藏宝,画外有不同的心事,时代殊异,收获的感动也不同。

画外有不同的心事

在写读画随笔的过程中,我觉得光是看书籍、找资料、写文章是不够的。欲与“入画”同行一场,我想要对前人的笔法有一个系统性的深度了解。我并没有画过山水,也并非美术学院科班出身,谈何容易……

2021年,我开始了临古系列的学习,从巨然和李成开始,一路把北宋、南宋、元、明、清重要的画家和作品,按原大尺寸临了一遍。

大概有三年多的时间,我一边读画、看资料、写文章,一边一笔一笔去临摹李成、郭熙、范宽、倪瓒、吴镇、黄公望、王蒙、沈周、文徵明、唐寅、仇英……心里对山水画的传承脉络慢慢有了底气,《雪景寒林》《天池石壁》《盆菊幽赏》这几篇都是在临摹中或者临摹后写的。

要说是不是这几篇写得特别深刻,那倒也没有——读画本也不必把重点放在技法上,没有那些日日夜夜的临摹,也并不妨碍我写读画随笔。只是如此之后,我自己读画时就有了更多的感知和感触,不会人云亦云,也不会在浩瀚的解读资料中陷入迷惑。

这几年我对读画十分痴迷,几乎每天都在看画,读到好画或者读到好的画评,真有“烟霞供养”之感。除了早先的好奇心,是什么一直维持着我读画的兴趣和频率?我觉得,是“闲心”。

“闲心”并非等同于闲着。一个人很忙,会有“闲心”么?“闲心”也并非一定要走很远的路去看天边的风景,或者抛开一切去短暂地购买闲暇。我拥有的“闲心”,得益于我在做自己喜欢的事情——看书、写作、弹琴、读画、临古,还养了一阳台的花花草草。

我想,我看过的那些画,它们的作者,多少也曾借此抵挡世间的不如意。它们的作者,也一定有自己喜欢的事。喜欢的事,当然不必非得是画画或者“读画”。但若你也喜欢“读画”,那就太好了。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2025-08-01 14:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: