- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

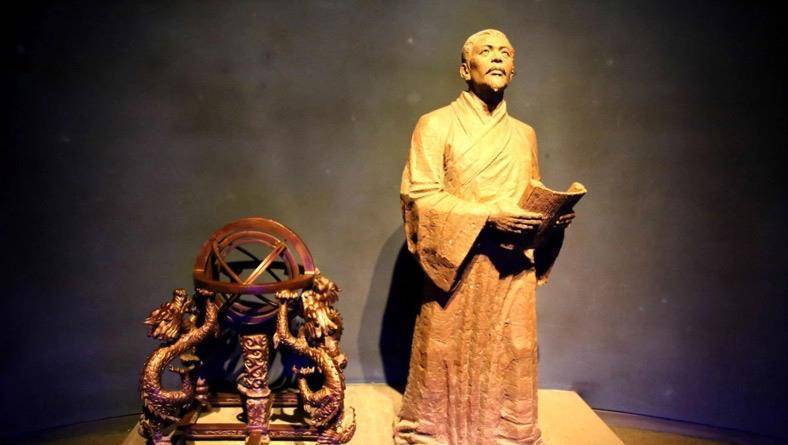

原创两千年历史的地动仪被人批——“不如一块肉”

公元138年3月1日,神都洛阳,一台神秘的机器忽然发出“叮”的一声。机身上面朝向西北的龙头突然吐出嘴里的珠子,掉进了下方的铜蟾嘴里。

一名男子马上跑过去,拿起佛珠,皱着眉头说:“西北地震了。”

他周围的人都忍不住笑了。没有震感,地震从何而来呢?

可三天后,一名来自陇西的信使报告道:陇西地震,二郡山崩!大家听到消息后,议论纷纷,连声称赞道:“张大人的铜疙瘩真厉害,真能测出地震!”

原来这名男子便是大名鼎鼎的张衡,时任太史令。而这个神奇的机器便是他的杰作——地动仪,人类历史上第一个可以测量和感知地震的仪器。

一直以来,它都是中华民族的骄傲。但在上个世纪发生的事情却让国内外知名地震学家对地动仪的实用性产生了怀疑。

1984年,美国地震学家博尔特院士毫不留情地指出:“中国的地动仪模型简陋,对地震的灵敏度甚至不如居民。其实用性和真实性有待考证!”

此话一出,如平地惊雷。甚至一些国内名人也表示认同。难道让国人引以为傲的地动仪真的是个没用的东西吗?

其实张衡发明的地动仪早在1000多年前就被破坏了。我们现在所看到的地动仪,是1951年经历史专家王振铎反复考虑,用相关史料复制而成的一个10倍放大的“张衡地动仪”的模型。

同时他还解释其工作原理是“立杆原理”,当时的《人民画报》上也有刊登。王振铎的复制版张衡地动仪很快也引起了世界性的轰动。

在联合国知识产权总部的安排下,地动仪甚至被安排与“美国宇航员从月球带回来的物质”并排展出。

这对于即将“站稳脚跟”的中国来说,无疑是一种荣耀。然而,这份荣耀并未持续太久,便受到现实狠狠的冲击。

1970年前后,来自世界各地的质疑声开始响起,一连串刺耳的话如陨石一般击中了张衡地动仪。

如美国地震学家博尔特所言,日本学者关野雄等人也纷纷表示王振铎复制的地动仪连原理都错了,根本测不出地震!

在同一时间,王振铎的老朋友,中国地震学奠基人傅承义院士也当着王振铎的面对他说:“家里挂一块肉,都比你的模型好!”王振铎深深地怀疑,我们的祖先留下来的东西真的是错的吗?

铺天盖地的怀疑如潮水般冲向地动仪,并由此蔓延到对张衡,乃至中国古代科技的怀疑。

当时,一位名为雷立柏的奥地利学者甚至在《张衡、科学与宗教》一书中写道:“对张衡地动仪的迷恋正是中国科学停步不前的一种表现。”

面对雷立柏的嚣张,王振铎沉默了,但这并不意味着中国人民接受了雷立柏不着边际的说辞!我们会用实际行动来堵住“雷立柏”的嘴。

在2002年,一个名叫冯锐的人站出来挑起了“为张衡的地动仪命名”的大梁。作为一名地震学家,冯锐怎么也不能接受地震学鼻祖张衡居然是错的。

冯锐查阅了大量资料后发现,王振铎复制的地动仪的原理与《后汉书》中记载的关于张衡地动仪的描述相悖!

冯锐便以此作为突破口,开始带领团队进行深入研究。随时间推移,他肯定能做出成绩!

但在2003年,由于研究经费不足,冯锐不得不向现实妥协,无奈中断了为张衡地动仪正名的愿望,他觉得这辈子很难实现这个梦想了。

但命运似乎喜欢和冯锐开玩笑: 2004年8月,冯锐家的门被一群人敲开了——河南博物馆和中国地震台网共同来邀请冯锐组成课题组,只为一个目的——复原“张衡地动仪”!

在两方团队的全力支持下,冯锐的团队真的做出了让人刮目相看的成绩。

团队新加入的一名文史专家解读了地动仪相关的史料并告知冯瑞,地动仪下的八只蟾蜍并不是从地动仪上分离出来的,而是本为一体的。

此外,冯锐团队查阅国外文献时意外发现,现代地震仪的发明者英国地震学家米尔恩曾将《后汉书》翻译成英文,并公开宣称:“人类历史上第一台地动仪是中国的张衡发明的!”

这说明米尔恩发明地动仪的灵感来自张衡的地动仪,这也给了冯锐极大的鼓舞。为张衡的地动仪正名的理想就要实现了!

终于,在2005年3月,新复制的地震仪经历了7天168小时的干扰实验,没有出现任何差错。这种模型终于可以得到国内外考古和科技界的一致认可了!

2009年9月20日,新复制的张衡地动仪在中国科技馆展出。这一次再也不用像以前那样尴尬地用棍子敲击它,它才会吐出铜珠了。

美籍华人理论物理学家杨炳麟听了冯锐在中国科学院的讲座后,也对张衡表示认同和赞许。

从此以后,地动仪重新树其名于世界,再也没有人怀疑张衡地动仪的科学性和实用性了!返回搜狐,查看更多

责任编辑:

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-11-12 17:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: