- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

历史上,“哭”有什么类别?又为何而哭?

西汉司马迁所著《史记》是我国第一部纪传体史书,这部史书以精准的细节描写和高超的艺术手法屹立于史传文学之林,尤其是司马迁对《史记》中112例“哭”的叙写,使得这部著作独步于史传文学之中。

一、末路之泪,悲慨动容

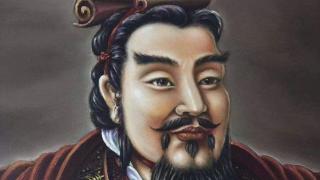

《项羽本纪》是《史记》中较为精彩的传记篇章,它记载了项羽辉煌且悲壮的一生。《项羽本纪》的精彩与司马迁细致的描写密不可分,尤其是对项羽英雄末路之泪的描写更是让人无限悲慨,并为之动容。

《史记·项羽本纪》中有“项王军壁垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重”之句,此刻的项羽内外交困,危在旦夕,四面楚歌之际,他留下“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何”的慷慨悲歌。英雄末路之时,发出儿女情长之悲歌,在悲痛万分的时刻,“项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视”,更增添了几分悲凉。

司马迁绘写出项羽在垓下之围中失败的场景,他先写楚歌、再写美人和歌、后写项羽垓下之歌和左右皆泣,司马迁按这个顺序将项羽绝望的心境写到了极致。

可见项羽的泪水里包含了诸多的含义。一是无限的悔恨,因为里面有无限的惭愧、无奈与悲哀;二是无限的深情,因为与其他帝王与妃子的情感相比,项羽与虞姬的爱情,更加纯粹,因此更令人悲伤不已;三是无限的悲壮,因为作为西楚霸王,他敢于灭暴秦、敢于与刘邦争霸天下,但是他不能苟活于世。这样的场景描摹既凸显了项羽的英勇形象,又烘托出沉重悲慨的苦痛氛围。

总之,项羽的思想里除了有攻城略地的雄心壮志之外,骄傲一世的西楚霸王也无法摆脱儿女情长,但是此刻他竟无法保护自己的良驹和爱妾,挥泪诀别是他无奈的选择。

这样的场景描摹既凸显了项羽的英勇形象,又烘托出沉重悲慨的苦痛氛围。这样的精彩描写,与司马迁对悲壮的恰切理解不可分离,也反映了群雄争霸的时代背景。

项羽的泪水中,既有对自己功业未成的遗憾之情,也有对自己时运不济的悲慨之情。哭这一细节的描写,将其内心深处充满豪情壮志的人物的灵魂描写了出来,令人为之动容。

二、忧国之泪,悲慨情切

《史记》中也不乏有因关心国家危亡、担忧君主而流下泪水的臣子。故《史记》中就有了因担心母国安危而痛哭七日的楚人申包胥,有因担心出兵失利一哭再哭的秦人蹇叔,更有了因心系社稷和君主安康而落泪的忠臣樊哙。

这些泪水中均包含着一位位忠臣不忍国家危亡的悲痛,包含着他们无力改变君主决策的忧虑,其各种情感不仅真切,而且让人为之动容。

自古及今,对任何人来说,国家都是其精神与情感的归属地,而爱国情怀也必然成为一个人的永恒情怀。

公元前506年,吴军攻打楚国,楚国战败,楚昭王逃往随国避难。危急之时,楚国大夫申包胥远赴秦国请求外援。入秦后,虽申包胥恳求之言说尽,但秦哀公对申包胥始终不予理睬。于是《史记·伍子胥列传》就载申包胥的行为,曰:“包胥立于秦廷,昼夜哭,七日七夜不绝其声。”

最终,申包胥用“哭”从感情上拉近了与秦哀公的距离,感动了秦哀公,赢得了秦哀公的尊重,使秦国出兵拯救了楚国。申包胥凭借忧国的赤诚之心,使楚国转危为安,其真情让楚人感动不已。

公元前627年,秦缪公欲出师袭击郑国,使百里奚的儿子孟明视、蹇叔的儿子西乞术和白乙丙做了将军。兵马开拔那天,百里奚和蹇叔二人嚎啕大哭。《史记·秦本纪》记载了二人哭泣的缘由,曰:“臣非敢沮君军。军行,臣子与往;臣老,迟还,恐不相见,故哭耳。”

蹇叔之哭有如下含义:一是哭子,为此行之后父子或难相见而悲痛落泪;二是哭师,为出行将士必败的结局而悲伤不已;三是哭己,为秦缪公不听劝告而无力改变结局悲痛落泪;四是忧国而哭,通过哭师这一非常举动,想劝说秦缪公收回成命。

由上可知,蹇叔深情痛哭的缘由在于为处于危亡之中的国家而担忧。因此,蹇叔之哭是智勇之哭,更是他忧国忧君的反映。

《史记·樊郦滕灌列传》记载,英布反时,高祖病重,不准群臣入见。十余日,樊哙等流涕见到君主。杨慎《史记题评》评价曰:“……不独似哙口语,而三反四覆,情辞俱竭,直是子长笔力。至一‘绝’字,可讳可悟;赵高一语,更呜咽而长。”

杨慎认为樊哙之哭意蕴丰厚:一是担忧刘邦近身像赵高一样的宦官祸乱家国;二是担忧与自己互为连襟的刘邦身体。作为一介莽夫的樊哙,情急之中能流泪说出如此深刻的道理,可见樊哙的情感真切。可知,樊哙是一个不畏权势、敢于直言上谏的良将。

综上可知,无论申包胥、蹇叔、还是樊哙,均是因心系国家而落泪。其情之悲,其意之切,感人至深。虽绵延几千年,但是依然在历史的隧道里回响。

三、权势之泪矫饰虚伪

刘邦起身于泗水亭长,在灭暴秦、诛项羽的过程中历经磨难,最后终成霸业,是中国历史上少有的由平民走向至尊地位的皇帝。但后世对刘邦的评价并不均是扬褒,有人认为他是一位知人善任且拥有丰功伟绩的君主,但更多的人认为他虚伪,甚至连眼泪都可以作为争权夺势的手段。

项羽死后,刘邦在项羽丧葬仪式上痛哭流涕。《史记·项羽本纪》记曰:“汉王为发哀,泣之而去。”有人认为刘邦的哭是一种政治作秀,是争夺权利后胜利者的矫饰虚伪之泪,这可从《史记·汲郑列传》中的事例得到印证。

郑庄是武帝时期一位正直的大臣,其祖先郑君曾是项羽的将军,后归降于刘邦。刘邦下令要求原属项羽部下的人在奏章中提到项羽时,一定要称他为“项籍”,其原因在于按照汉时习俗,无论是称其字“羽”,还是称其为“项王”,都表达恭敬之意。

而郑君则坚守自己作为楚国臣子的礼节,常称项籍为“项王”或称“项羽”。刘邦得知后便下令把直呼项籍名讳的人皆拜为大夫,却驱逐了郑君,其用意不言自明。

综上可知,项羽离世后,刘邦虽为其举行隆重的仪式,但并非真心地想要表达他对英雄逝去的伤感之情,他的泪水中充满了强烈的政治意味。

刘邦哭项羽的真正用意是为了赢得项氏族人的心,进而赢得鲁县百姓的心,以此实现汉王朝在精神上统治他们的目的。但刘邦的虚伪之哭,发挥出极强的治政作用,汉王朝的政权也由此走向日渐稳固之路。

刘邦哭义帝也是矫饰虚伪的政治作秀的表现。汉二年,刘邦出函谷关到达新城,接受董姓官员的建议,为义帝发丧。在发丧的三日之内,刘邦袒而大哭。《高祖本纪》曾曰:“天下共立义帝,北面事之。

汉王哭义帝意图较为明确:一是向世人告知项羽杀义帝是不仁不义之举,而证明他出师之正义,为自身树立一面匡扶天下的旗帜;二是向天下人发出了讨伐项羽的号令,宣布项羽弑君的罪行,以为义帝复仇的名义,掀起反抗项羽的浪潮。

综上可知,作为曾与项羽并肩抗秦的刘邦,是以惺惺之哭来笼络世人之心;作为臣子,他以虚与委蛇之哭来争权夺利,其不忠之心昭然若揭。他的泪水中总是包含着他的政治目的,这些不同环境中的刘邦的眼泪,将刘邦为人之奸诈、内心之污浊含蓄地昭示出来,彰显出司马迁的用笔之功力。

四、忏悔之泪,委身首离

公元前210年,秦始皇在沙丘病死,遗诏命公子扶苏继位。赵高扣留诏书,想立胡亥为帝,以此谋权,但这须经丞相李斯同意,阴谋才能得逞。于是赵高施展全部本领,用威胁利诱、软硬兼施的手段劝说李斯,迫使李斯服从。

《史记·李斯列传》曾曰:“斯乃仰天而叹,垂泪太息道:‘嗟乎!独遭乱世,既不能以死,安托命哉!’”李斯之哭包含着不想与赵高同流合污却不得已而为之的无奈,也包含着身为丞相却无力改变命运的怅然,更包含着内心留存爱国之情却无法施展的遗憾。

及胡亥继位,赵高听闻李斯对自己所做之事不满,便设计陷害李斯,最终致李斯下狱,腰斩于咸阳。《史记·李斯列传》记载了李斯行刑之前对次子的话语,曰:“‘吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!’

遂父子相哭,而夷三族。”李景星又评价曰:“‘顾谓其中子曰’云云,是李斯临死时无可奈何,以不叹为叹也。”李景星的话语鲜明地表达了他的思想。

这既是李斯听信赵高言论而落得尸首分离下场的遗憾,又是李斯委身于赵高、胡亥二人而导致夷三族的怨恨,更是李斯因追求自私自利、贪图荣华富贵而导致的无限悔恨心境的表露。因此,这更是他认清现实后的释然之泪。

李斯之泪,饱含遗憾、怨恨、释然。司马迁以李斯之“哭”结束这篇传记,使得作品具有浓厚的悲剧意蕴,也让李斯成为后人的一面永远的镜子,映照着李斯沉痛的历史教训,也让后人始终保持清醒的灵魂。

小结

司马迁《史记》写“哭”承袭先秦典籍“哭”书写的文学传统。在《史记》中,他穷形尽相地刻画了各类人物的哭与泪,成为史传散文记“哭”之大成者。《史记》“哭”不仅昭示出传中人物的复杂情感,也映衬了司马迁的浓郁心境。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-10-17 11:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: