- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

“乙未大旱”萍乡士绅救灾纪实

本文转自:萍乡日报

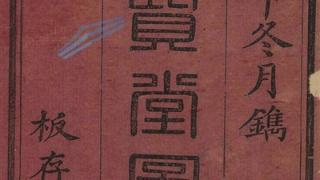

▲民国时期《昭萍志略》卷十二《风土志·祥异》

李诗丹 凌焰

萍乡历史上发生过许多自然灾害,旱灾是其中较为常见的一种。据民国时期《昭萍志略》统计,清朝有文字记载的旱灾有21次,约十年一遇。其中,清光绪二十一年(1895)发生的“乙未大旱”最为严重。据民国时期《昭萍志略》记载:清光绪二十一年(1895),萍乡“四月至九月,不雨,大旱,县城北门至沙陂河床干涸。全县晚稻多枯萎,许多人食观音土充饥,死者众多。”

萍乡灾民嗷嗷待哺,十分渴望得到官府的救助。而当时地方官府却无力解决这个问题,因此,地方士绅积极行动,为灾民寻找求生之路。在此期间,萍乡涌现出了以文廷式、彭树华、周绍濂、黄承暄、喻兆蕃等为代表的贤明士绅,他们想尽办法联系多方抗旱救灾,帮助灾民渡过难关。

文廷式,字道希,号芸阁,江西萍乡人。文廷式回乡时目睹旱灾惨状,于是将灾情上奏朝廷。文廷式还向两江总督张之洞寻求救助,试图通过“以煤易米”的方式,谋求官款赈灾。萍乡旱灾严重,河流干涸,导致船只无法航行,煤炭难以外运,而汉阳铁厂此时对煤的需求极旺,因此张之洞采纳了文廷式“以煤易米”的请求。此举在抗旱救灾中发挥了巨大作用,萍乡知县顾家相写下文字传颂这段佳话:“乙未萍乡大祲,张文襄调署两江,芸阁请于文襄,借官帑十万金以办赈粜,此为历来成案所未有,非文襄之阔达,芸阁之见重于文襄,曷克臻此?”

彭树华,字藻才,上栗彭高人,清光绪二十一年(1895)进士。彭树华为获得官府对萍乡灾区的救助,也上书给两江总督张之洞,陈述萍乡灾区的惨状。《新世说》中这样记载:“彭藻才诗词富丽,尤工骈体文,光绪乙未入词林。时值萍乡苦旱,斗米千钱,公以书致张香涛,才藻横溢,情词复极沉痛。中有齐云断指,包胥顿首之词。张立发库金十万跟恤之。乡人至今诵其德勿衰。”

周绍濂,上栗石溪人。周绍濂慷慨解囊救济萍乡百姓的事迹也被载入民国时期《昭萍志略》:“乙未,邑中大饥,绍濂驰往上海,谒黄光禄承暄,时喻观察兆蕃正与承暄函商办法,承暄为恳于制府,颁赈米十万石,银十万两,舟车络绎,阖邑得庆更生。”周绍濂倾己家财全力救济萍乡百姓,但仍是杯水车薪,后又前往上海求助于时任上海县令的黄承暄,黄承暄也正为家乡救灾一事殚精竭虑、煞费苦心。

黄承暄,字爱堂,萍乡湘东人。黄承暄在紧要关头倾囊赈济萍乡灾区,据记载:“乙未邑中大旱,承暄首输巨资,得公私帑项近二十万金,籴米入境,凋瘵顿苏。萍无男妇老少,至今犹啧啧称颂不置。”

喻兆蕃,上栗福田人,清光绪十五年(1889)进士,被钦点为翰林院庶吉士。喻兆蕃不仅亲自前往南京,向总督汇报萍乡旱灾状况,提出需要资金以援助家乡,还在萍乡设立“筹荒局”,以便筹集更多善款,使得数十万居民得以活命,此举也惠及浏阳、醴陵等地。“乙未旱灾,嗷鸿遍野,赈荒费巨,无所出。只身走金陵,谒总督刘忠诚公,陈其状,且述所望。刘公恻然动念,发帑金数万,并咨本省接济。时同邑黄公承暄宰上海,亦有请款平粜之举。至是,归并合办,驰归,设筹荒局于城,分散赈、平粜、贷种为三事,兆蕃以身任,不辞瘁,邑中数十万饥民得以全活。”喻兆蕃还采取分发粮食、平价供应、借贷种子的办法,确保社会平稳有序渡过大灾。

专栏主讲人:

凌焰,男,1983年生,萍乡麻山人,历史地理学博士、教授,现任萍乡学院人文与传媒学院副院长、安源红色文化研究中心主任、江西省高校人文社科重点研究基地萍乡学院非物质文化遗产研究中心副主任,萍乡市社会科学界联合会副主席(兼职)。主持国家社科规划一般项目1项、国家社科重大项目子课题1项、教育部人文社科规划项目1项、省社科规划项目3项、省艺术社科规划项目1项、省高校人文社科项目1项,横向课题3项。在《史林》《历史地理》《中国经济史研究》《中国农村研究》等期刊发表学术论文20篇。研究方向:明清以来湘赣边区民间文献收集与基层社会组织研究。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-12 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: