- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

介绍唐代科举的兴起与发展

“三百六十行,行行出状元”

这句话非但在二十一世纪的今天是一句广为流传的亘古真理,即便是梦回唐朝,也同样是唐代人民的生存智慧。

自古身强体壮的人倾向于卫戍边疆,在沙场用军功为自己和家族赚取无上荣誉,精于商贾之人则更有可能会西征丝路,通过贩运商品为妻儿换来一世荣华。

不过对于那些手无缚鸡之力,身无片技之长的人,广纳百贤的大唐盛世,自然也会为他们提供特有的晋升之路,这便是唐代科举!

一、大国选士,唐代科举之百花齐放

除了战争灾荒等不可抗力的影响,唐代科举基本上是一年一试,所以又被称为“岁试”。

为了相对公平,唐高李渊特意在其诏令中给予了学士和白丁平等的考试资格,对于这两种人,民间常用“生徒”与“乡贡”来形容他们。

正因如此,参加科举考试的考生们,可以不论出身高低和财产多少,不在乎有没有官员举荐,都可以自行报名参加考试。

甚至参考人不一定要有在官学学习过的经历,只要你有足够的学识,科举的大门都会为你敞开。

如果说到此为止,便将唐代科举的英明之举一带而过,那无疑是对唐代皇家才能的埋没。

因为他们在科举中,还考虑到了另外一种特殊的情况,那便是特殊人才,比如算术、金融、礼法人才等。

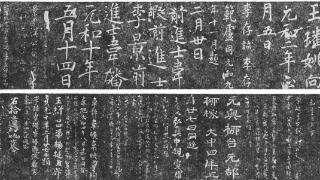

根据《新唐书·选举制》中的记载,唐朝科举的科目,“有秀才、明经、俊士、进士、明法、明字、明算、一史、三史、开元礼、道举、童子。”

其中明法、明字、明算三项,便是为这些特殊人才而准备的“专业技能考试”。

二、五言七韵,白丁平民的宫廷曙光

不过无论是特殊人才,还是官家子弟,在大唐八千万的浩瀚人海中都不过是沧海一粟。

于是乎有机会能让一个白丁问鼎金榜的进士明经,方是唐人津津乐道的不二法门。

科举制创立之初,对于成绩优异四个字的定义还不是很成熟,很多为官之人对一个人有才与否的判断,多半要从此人平日里创作的诗词歌赋来进行判断。

一来二去,民间便兴起了“行卷”的风潮。

行卷,即是考生在考试之前,通过找门路,托关系的等方法,提前将自己最好的作品送给名人请求推荐的捷径。

在行卷之风中,最广为人知的例子,则要数白居易了。

当年白居易在长安应考时,将《赋得古原草送别》等经典文章投递给了当时的著名诗人顾况。

顾况在听见白居易的名字后,用“米价方贵,居亦弗易”的话打趣过他。

但是在看见“野火吹不尽,春风吹又生”等的名句之后,还是拍案惊叹说:“有句如此,居天下有甚难”!

之后更是极力推荐,促使白居易一举及第。

另一位因此出名的则是杜牧,不过让他出人头地的,却仅仅是一篇《阿房宫赋》。

纵使行卷这种做法的确让一些考官发掘出了民间的大贤,及时引他们入仕,但久而久之,行卷的最大弊病也显露无疑。

在这种行卷遍行的世风下,一部分主考为了能更准确地选拔人才,往往请自己熟悉的文坛名流协助自己评判试卷,鉴定优劣。

但没想到这样的后果却是将他们的审美化作了莘莘士子们争相努力的方向。

当无数学士与白丁将学问造诣全都偏向于《赋得古原草送别》《阿房宫赋》等一众诗歌之后,大量的诗词歌赋如雨后春笋般应运而出,在弹指之间便占领了文学界的大半江山。

有些人认为这些通过《五经》、历代史书及《切韵》等工具书生搬硬凑出来的应试诗歌失去了诗歌应有的美韵,是对古代先贤的不尊重。

但也有人认为,对于《五经》《切韵》等书的普遍运用,反而是促进了百家文学对于科举考试求取贤才的重视。

然而笔者认为,无论此事好与不好,都不能抹削唐人孜孜不懈的通过创作唐诗来表达他们对于科举制的热爱。

三、千古绝唱,风骨声律蕴绚丽瑰宝

随着时代的发展,朝代的变迁,科举制早已淡出历史的长河,仅仅留存于广大学者对唐代历史的学术研究中。

不过对于科举制中很多精华部分,精明的教育学家们却将它们一直沿用至今。

唐肃宗在位,李揆主持科考时,就曾大刀阔斧的为枯燥无味的科举制进行了一次惊世骇俗的改革,直接将《五经》《切韵》等工具书直接放在了考生的案头上。

并故意将考试的方向偏离,出一些偏题怪题,以防止将那些高才低能,只会死记硬背书本知识的所谓“近视”标为上佳。

有了如此前车之鉴,现在考试中便有了“开卷考试”这一更为考察学生运用工具能力的方法。

除了科举内的部分制度外,唐代为后世留下的另一样瑰宝便是多如牛毛的唐诗了。

诸如“白毛浮绿水,红掌拨清波”、“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”等的名句更是早在义务教育时期便深深的刻在了每个人的脑海中。

正因此,很多现代诗以及对联在创作之时,都是按照唐诗的五言或是七言作为模板,以求对仗工整,风雅别致,读起来更加朗朗上口。

虽然“一纸走天下”的行卷科举时代已经一去不复返,《唐诗三百首》也无法再收录任何古代大贤新作。

不过处于新世纪的我们也不必扼腕长叹,毕竟“大国选士,但务得才”的选才精神,早已深深烙印在了一代又一代的中华儿女心中。

结语:

一晃千年,诗圣、诗仙、诗魔、诗鬼都早已化作尘埃一去不复返,平仄押韵对仗工整的苛责模式也纷纷随之退出历史舞台。

无缘亲眼见证斗酒诗百篇,倒也不必捶胸顿足,毕竟“以文会友,以笔为媒”的优良传统早已广布于无数笔墨流转之中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-04-21 12:45:04

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: