- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

浅聊五凉时期的河西文化与文学

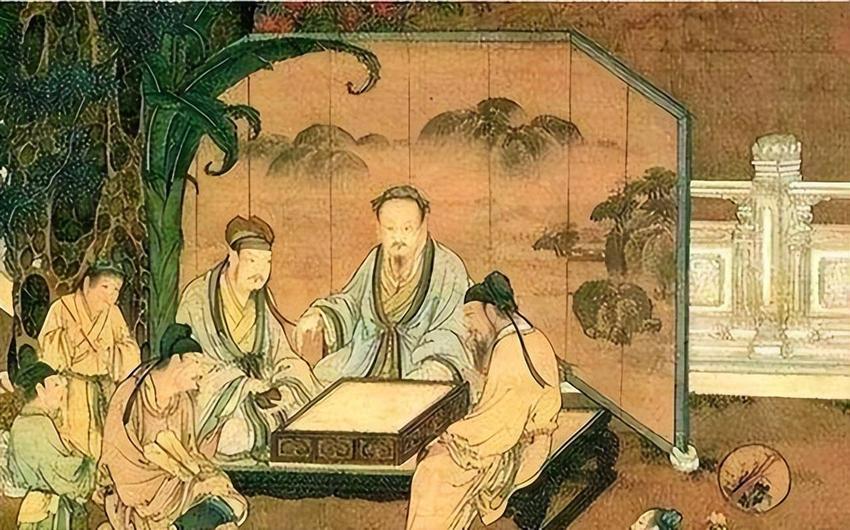

五凉时期的河西文化与文学是中古文化史上一个非常特殊的时期,这个时期众多的文化门类,如文学、儒学、佛教、音乐等方面,皆取得一定成就,并得到了良好的保存与传承,直至北朝、隋唐时期仍然在延续,为中古文化史注入了活力。

一、凉时期的河西文学

五凉时期的河西文学是中国文学史上的一个重要时期。在这个时期,众多文人涌现,创作出了许多具有时代特色和地域特色的文学作品,这些作品丰富了中国文学的内涵,也为后人留下了宝贵的文化遗产。

在五凉文学中,我们可以看到实用性和“言志”的文学功用得到了不断深化。这也是由于当时的政治、社会和文化环境所决定的。

文学的实用性主要表现在各种应用文体中,比如国主喜好灵活又不失权威的“书”、“令”两种文体,与当时的正统观念和政治局势密切相关。而“言志”则更多地表现在诗歌中,反映了文人的思想和情感,同时也体现了他们的政治态度。

五凉文学中有很多不同的文体,其中包括诗、赋、文、碑、铭、墓志等。其中最具代表性的文体是碑铭文和墓志铭。这些作品不仅文笔优美,而且内容充实,既反映了时代的特点,也反映了文人的思想和情感。

在五凉文学中,最具特色的是其应用文体,如令、书、谕、诏等。这些文体在当时的政治和社会生活中具有重要的地位,表现了文人的实际才能和政治头脑。

在对五凉文学的评价中,前人的研究是非常重要的。

前人学者对五凉文学的评价存在一定的局限性,他们更多的关注点在于文学的形式和技巧方面,忽略了其在历史、文化和思想方面的价值。因此,我们需要重新审视五凉文学的特殊价值,特别是在其历史、文化和思想方面的价值。

二、河西地区儒、释、玄的交错发展

河西地区是中国历史上一个多民族、多宗教、多文化的地区,其文化融合了汉、回、藏、维吾尔、苗等多个民族的元素。

在五凉时期,儒、释、玄在河西地区的发展呈现出相互交错、相互渗透的状态。在前凉时期,河西儒士与玄学关系密切,以张天锡为代表,他曾多次与玄学大师沟通交流。

张天锡在玄学的指导下,写下了许多具有哲学思想的诗文作品,成为当时文化史的重要组成部分。在西凉、北凉时期,儒学与玄学的交流更加频繁。儒学在西凉时期得到了空前的发展,成为了当时的主流思想。

而北凉时期,儒学与玄学的关系则趋于平衡,两者的交流更加互动,相互渗透,使得当时的文化更加丰富多元。

在河西地区,佛教信仰的传播也始于五凉时期。佛教在五凉时期得到了空前的发展,佛教石窟在这一时期开始修建。河西儒士与佛教之间的关系也愈加密切。

在佛教的影响下,河西儒士开始关注人性、伦理道德等问题,使得儒学在思想上更加开放、自由。佛教与儒学的交流,让河西文化更加开放、包容。

张天锡和沮渠蒙逊是五凉时期的文化名人,他们对儒、释、玄的发展皆有影响,各有侧重。张天锡与玄学的关系密切,而沮渠蒙逊则更加关注佛教的发展,他曾在河西地区修建了许多佛教石窟。两位文化名人在不同领域的贡献,为河西文化史留下了宝贵的财富。

三、西域音乐东渐与河西音乐艺术

龟兹乐和天竺乐是西域地区广泛流传的两种音乐类型,也是五凉时期最早传入河西地区的音乐形式之一。龟兹乐是指来自龟兹国的音乐,它在音色、调式、节奏等方面都表现出浓郁的西域特色。

天竺乐则是指来自印度的音乐,它的特点在于演唱时需要有悠扬的嗓音和独特的音乐节奏。这些音乐形式通过河西地区的交通线路传入中原地区,对当时的音乐艺术产生了深远影响。

随着龟兹乐、天竺乐等西域音乐形式的传入,与河西地区的音乐相融合,形成了独具特色的西凉乐。西凉乐既保留了西域音乐的特点,又吸收了河西地区音乐的元素,如唢呐、箫等乐器在西凉乐中得到广泛应用。

此外,西凉乐的调式也更加丰富多彩,表现出华夏和胡、羌、汉、回等多民族文化的交融和融合。

清商乐是五凉时期河西地区的一种古典音乐,被认为是河西音乐艺术的代表之一。然而,关于清商乐的起源和发展历程,学术界存在一些争议和不同的看法。

有的学者认为,清商乐是汉族传统音乐在河西地区的延续和发展,而有的学者则认为,清商乐是受到龟兹乐等西域音乐影响而形成的一种新型音乐。

四、五凉移民对河西文化的影响

五凉时期河西文化的形成离不开人口迁徙的影响。在五凉时期,河西地区吸引了大批中原士人以及河西籍士人的西迁,这些移民对河西文化的长远发展产生了很大的影响。

人口迁入与河西文化的相互作用是双向的。一方面,中原士人的西迁为五凉文化的繁荣发展提供了有利的条件。这些士人不仅为五凉的政治经济建设做出了贡献,还为五凉文化的发展注入了新的元素。

另一方面,河西地区的人口东迁也对中原文化产生了一定的影响。这种双向的人口流动促进了文化的交流和融合,也为河西文化的形成与发展提供了不少的资源和支撑。

除了中原士人的西迁,大量的西域移民也对河西文化的发展做出了巨大的贡献。西域僧侣是其中的重要组成部分。在五凉时期,佛教在河西地区得到了迅速的传播和发展。

西域僧侣为五凉佛教的发展作出了重要贡献,他们带来了佛教的思想和文化,并与当地文化相融合。这种融合不仅促进了佛教在河西地区的传播,也为河西文化的多元化发展注入了新的动力。

另一方面,粟特商人也是对河西文化做出巨大贡献的重要组成部分。粟特人是五凉时期河西地区的主要移民群体之一,他们在商业、文化、音乐等领域都有着深厚的影响。

他们的商业活动促进了河西地区的经济发展,而他们的文化与艺术也为河西文化的繁荣发展注入了新的元素。

五凉移民对河西文化的影响是多方面的,他们的移民和定居对河西文化的发展产生了深远的影响。在这个过程中,他们带来了不同的文化、宗教、艺术、商业等元素,这些元素促进了河西文化的多元化和繁荣发展。

五、五凉时期的佛教译典探析——以《贤愚经》与《佛所行赞》为例

在五凉时期,佛教逐渐传入河西地区,成为当时的一种重要宗教信仰。《贤愚经》是五凉时期的一部佛教译典,它讲述了一个叫萨薄的人,因为一次意外而拥有了智慧,最终得到了觉悟的故事。

这部经书在五凉时期传播很广,它的成书年代也成为研究的热点之一。有学者认为,《贤愚经》的成书年代在公元4世纪左右,是佛教经典中最早的之一。

在《贤愚经》中,有一个叫萨薄的人,他原本是一个普通的人,但是在一次偶然的机会下,他得到了一份来自外星人的智慧,从此他开始成为一个智者,最终得到了觉悟。

这个故事中的“萨薄”一词被认为与西域地方特色有关,因为在当时的西域地区,这个名字很常见,这也表明了佛教的传播与西域的文化有着密切的联系。

另一部佛教译典《佛所行赞》也是五凉时期的佛教经典之一。这部经书讲述了佛陀的一生和他所做的一切。它在佛教中有着重要的地位,被认为是一部值得信奉的经典。

对于这部经典,学界对其名称和译者的共识并不一致。一些学者认为,《佛所行赞》的译者是昙无谶,而另一些学者则认为,译者是另一位僧人宝云。此外,《佛所行赞》还与另一部佛教经典《佛本行经》有着密切的文本关系。

六、结语

在五凉时期,河西地区文化和文学的发展取得了显著的成就,这不仅对当时的文化史产生了积极的影响,也对后世的文化遗产保护和传承产生了深远的意义。

通过对五凉文化和文学的探讨,我们不仅可以更加深入地了解中古时期的文化面貌,也可以在当代继承和创新中汲取灵感和启示。

五凉时期的文学成果和思想传承,以及河西地区儒、释、玄、音乐、移民等方面的研究,将为我们更好地理解中国历史文化的多元性和丰富性提供重要的参考和借鉴。

五凉时期河西文化的独特性和传承性,将永久铭刻在中华文明史的长卷中,为人们所铭记和传颂。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-05-15 23:45:26

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: