- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

福建人怎么这么会读书?

本文转自:福建日报

□本报记者 李艳

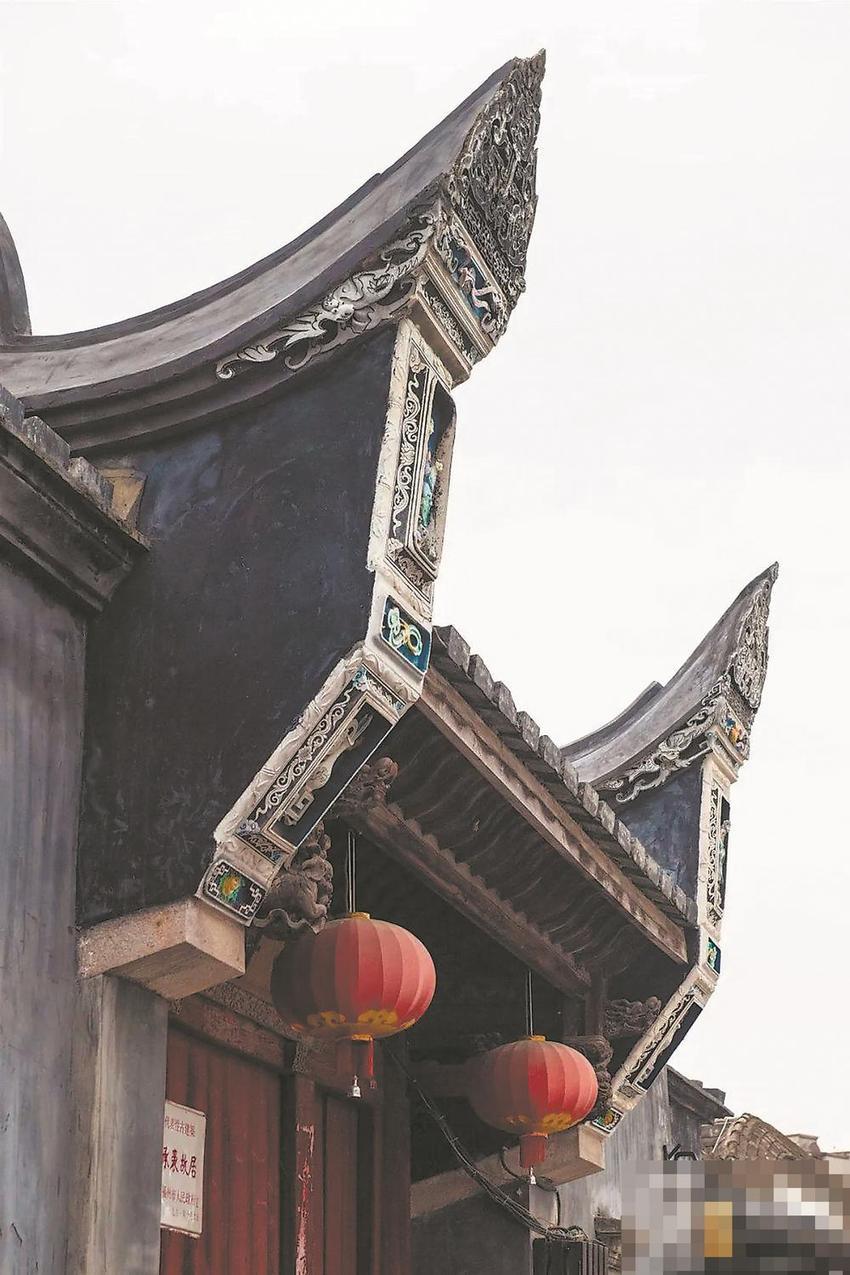

福州城内三坊七巷文儒坊的陈氏家族六子科甲,是清代福建科考史上的一个奇迹。图为陈承裘故居。 林双伟 摄

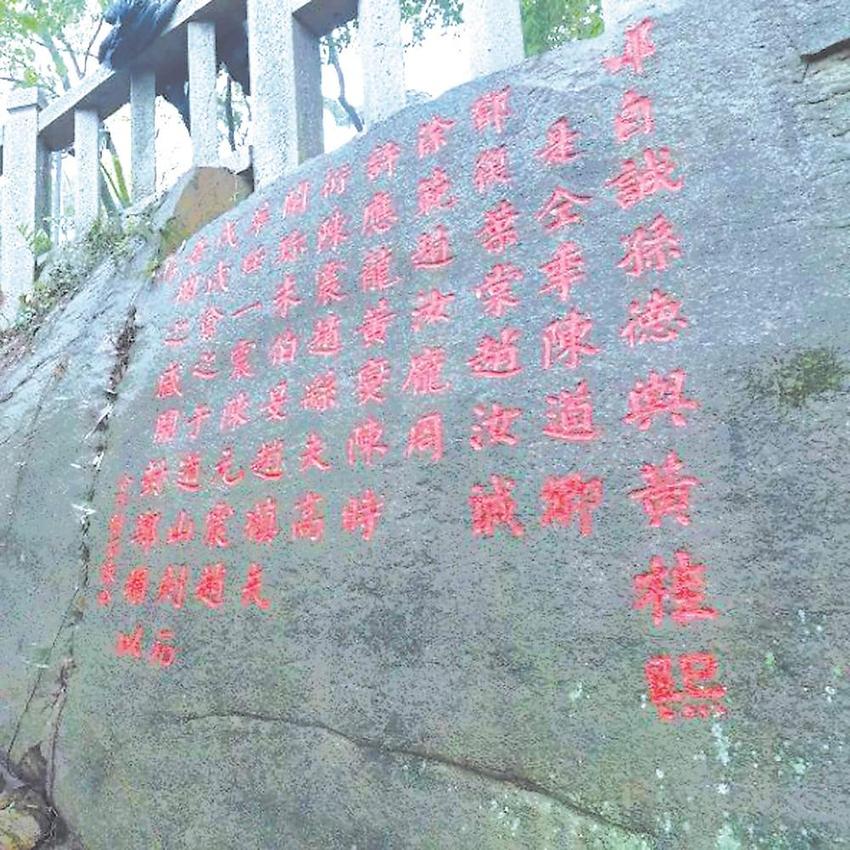

福州乌山发现的由南宋年间福州籍状元、榜眼、探花以及30位闽籍同榜进士联名的摩崖题刻(资料图片)

泉州府文庙前广场的龙之八子负屃(资料图片)

说起福建人,大家会想到人均茶控,还是天生的生意人,或是一出生就会出海的“划水大师”?

其实,除此之外,福建人还有一项隐藏技能——读书。

两宋时期,福建以6713名的进士数位居全国第一;闽北的建阳是全国图书三大出版中心之一;清代时,福建成为全国第三大私家藏书中心……

今年的世界读书日,2024年福建省全民阅读大会暨“三泰书香”全民阅读联盟启动仪式在永泰、长泰、泰宁三地启动。让我们来好好聊聊读书这个话题,看看福建人是怎么这么会读书的。

读书潮流火遍八闽

如果一位南宋的旅行达人,在12世纪上半叶来到福州,震惊他的可能不是满城的榕树或西湖美景,而是大街小巷传来的朗朗读书声。

此般情景,有诗句已经做了最好的描述:路逢十客九衿青,半是同窗旧弟兄。最忆市桥灯火静,巷南巷北读书声。

这首南宋著名思想家吕祖谦的诗歌,描述的就是他在福州见到的情形:在路上遇到读书人的概率高达90%;夜晚站在街头,哪哪都传出读书声。

当时在整个福建,读书这件事都火得一塌糊涂。哪怕是偏僻的小山城,也没落下。

北宋熙宁三年(1070年)考中状元的叶祖洽是福建泰宁人,他在泰宁《改县名记》一文中这样写道:“今其县北屋连墙,弦诵相闻,有不谈诗书者,舆台笑之。”意思就是,县里读书风气浓烈得很,邻里之间到处都是读书声。要是有人不谈读书,那可是会被笑话的。

这样的读书氛围,直接造就了福建人在科举考试中“屠榜”级的存在。

南宋乾道二年至八年(1166—1172年),福州府永福(今永泰)县短短七年内出了三个状元——萧国梁、郑侨、黄定。

小城泰宁“隔河两状元、一门四进士”。“隔河两状元”指的即是北宋状元叶祖洽和南宋状元邹应龙,并且邹应龙一家还出了四个进士。

明宣德五年(1430年),长泰人林震成了新科状元,榜眼为建安(今建瓯市)龚锜,探花为莆田林文。福建考生囊括榜首前三名,“闽中一科三鼎甲”。

福建人为什么这么会读书?有这样一句经典之答可以解释。

南宋绍兴八年(1138年),福建人包揽状元、榜眼、探花,直接惊呆了皇帝宋高宗。他问:“你们福建人为什么这么会读书?”榜眼陈俊卿从容而答——

“地瘦栽松柏,家贫子读书。”

爆改学霸之路

好一句“地瘦栽松柏,家贫子读书”。福建地貌八山一水一分田。自然条件的先天不足,练就了人们的乐观进取。

在“万般皆下品,唯有读书高”的古代,福建人自然将读书作为一等一的大事。

谈到开闽地读书之风的带头人,不得不提阮弥之。1600多年前,阮弥之来闽担任昌国(即晋安)郡守。他在乌石山南麓开荒拓地,作为办学场所,延请江左(江苏南京)阮氏文人及名士任教。

在这些举措之下,福建爆改学霸之路就此开启。

唐末至两宋,福建文教兴盛繁荣。宋崇宁年间的三次兴学运动之后,福建所有府、州、军、县都设立了学校,在全国遥遥领先。

在官学之外,福建人还特喜欢办书院。宋代时,福建书院就达到66所,到了清代,福建书院数量更是翻了7倍不止。

大儒朱熹就是一位办学狂热爱好者,他通过创办书院,提倡读书,传播理学思想。仅在福州,朱熹和他的学生就先后创办了10余所书院,有紫阳讲堂、濂江书院、龙峰书院等。

官学普及,书院林立,学术兴盛,带动读书蔚然成风。

福建学子们潜心向学、虔诚读书,还有一个“硬条件”,那就是刻书业的繁盛。

南宋时,福建建阳麻沙,已经成为全国三大印刷中心之一,被誉为“图书之府”。刊印的“建本”,与浙本、蜀本齐名,风行天下。

“建本”刻印的书籍门类齐全,数量众多,是名副其实的“爆款制造机”。除了《尚书》《论语》等经史子集各部图书外,著名的通俗小说《西游记》《三国演义》《水浒传》等的较早版本,均出自建阳。

刻书业的空前繁荣和文化、学术的兴盛,同步促进着福建藏书事业的大发展。

两宋时,福建藏书家达89人,藏书万卷以上的有14人。明代,福建出现了许多藏书大家。到了清代,福建私家藏书数量达到历史鼎盛时期,仅次于浙江、江苏,在全国占有突出地位。

知名大V读书示范

由于读书蔚然成风,福建历史上名家辈出,走出了大儒朱熹、名臣蔡襄、天文学家苏颂、理学家杨时、诗论家严羽、法医学鼻祖宋慈、词人柳永、民族英雄林则徐等杰出人士。

他们不仅对历史发展、社会进步作出了突出贡献,还留下了许多读书佳话。

古泉州同安人苏颂,1053年开始在馆阁任职负责编校书籍,他将典籍读了个遍也抄了个遍,积书万卷。因为遍读群书,涉猎广泛,苏颂最终发明天文黑科技“水运仪象台”,这是世界上最早的天文钟,成为超越时代一般的存在。

史学家郑樵,是宋代著名的藏书家,他“寒月一窗,残灯一席,讽通达旦,而喉舌不罢劳,才不读”,被时人赞“读尽天下八分书”。

民族英雄林则徐,少年时期就养成了一生爱书、读书、藏书、用书的习惯。林则徐的《十无益》传世家训,教导子孙后代“行止不端,读书无益”,也提醒着天下读书人,读书是为了修学储能,修身正行,读书必须知行合一。

回望历史长河,这些读书求学的故事依然熠熠生辉,书韵悠远。

今天的八闽大地,“爱读书、读好书、善读书”的文明风尚蔚成风气。

福建人民以书香充实文化生活,以书香涵养人文精神,以书香润泽山海大地。

福州西湖保留有林则徐读书处,每一位到西湖的市民或游客,都喜欢来这里转转,不仅能欣赏美景,还能感受这位了不起的人物读书精神的润泽。

在漳浦县前亭镇崎沙村境内的火山公园内,有一座火山遗迹岛——林进屿。因为状元林震曾在此读书,当地人直接叫这个岛为状元岛。

泉州府文庙前广场,落座了极受追捧的龙之八子负屃,怀中抱着“敖读册”,以闽南话祝福大家“龙众敖读册”,意思是“大家都会读书”……

人们用各种方式,尽情表达着对于读书最纯粹的崇尚之情。政府还通过系列举措,引导着全民阅读风尚。

福建在全国率先成立省级“全民阅读工作组织委员会”“全民阅读促进会”,搭建全民阅读服务推广平台。从2006年开始,10多年来,先后推出“书香八闽”全民读书月、“新华悦读季”、海峡两岸图书交易会、“海峡读者节”等丰富多彩的全民阅读活动,营造浓厚的读书氛围。

耕读传家,诗书传世。从过去到现在,福建人一直在书写精彩的读书故事。这故事还将持续,为时代发展提供源源不断的文化滋养和积极昂扬的精神力量。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-06 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: