- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

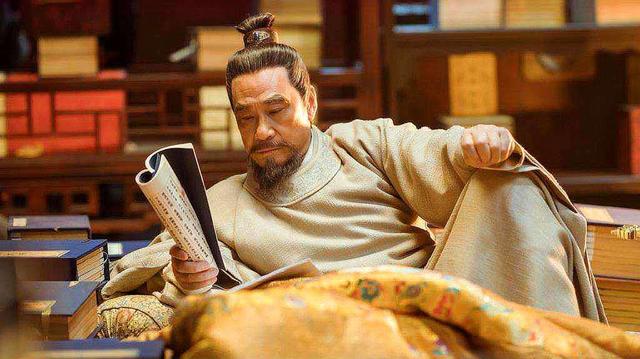

聊聊历史上唯一造反成功的王爷朱棣

导语:建文帝削藩,是导致朱棣造反的直接原因。消藩之举,从巩固政治、加集中央集权的角度,消减藩王势力,除去心腹大患,是没有任何问题的,换成任何一个帝王都会这样做,但是建文帝的手段过于酷烈,下手太过狠辣,最终把朱棣逼上了造反的道路。在历朝历代的造反中,能够成功的屈指可数,而藩王造反最后成功的,仅朱棣一人,此前没有,此后也没有,说是空前绝后也不为过。朱棣登基后,所采取的一系列政策,以及成就,证明了他的治理才能,他这却无法掩盖他造反的事实。

朱棣选择造反,是一个逐步演进的过程对于藩王而言,造反是个非常艰难的选择。在华夏此前一千多年的历史上,造反成功的机率极小,最后基本上都被平定了。所以以朱棣的精明,如果不是走投无路,他是根本不可能走上这条道路的。选择最大的障碍不在于兵力多少、军事强弱,而在于正统和道义。封建社会的伦理道德对人行为的约束和影响,是现在的人无法想象的,造反首先在伦理上就无法被天下人认可,尤其是以读书人为代表的儒家群体。所以朱棣最后选择造反,是经历了相当长一段时间的煎熬和矛盾。在朱元璋当皇帝的时候,朱棣是根本不可能造反的。因为明太祖自己就是靠造反起家的,打了十几年的仗,什么样的强敌没见过?十几年的战争锻炼了世界上最为强大的军队,朱元璋的威望更是让天下归心,朱棣再自大,也不会愚蠢到在这个时候造反,那是自寻死路。朱标在世时,朱棣也不可能造反。朱标是朱元璋亲自选定的太子,很早就确立了名分,地位稳如泰山。朱标对几个弟弟也非常照顾,在兄弟们中威望极高。朱标能够成为太子不仅仅因为他是嫡长子,更因为他有着高超的理政才能,显示了非凡的才华,朱标在时,朱棣无论如何也不会造反的。建文帝执政初期,朱棣也不会选择造反。建文帝是朱元璋亲自选择的太子,具有正统性、合法性,纵然朱棣对太子之位有野心,觉得朱元璋在朱标逝世后没有考虑他愤愤不平,但也没有想到会以造反的方式来争夺这个皇位,最多就是在北京当个带兵的王爷,安安稳稳过一生好了。人们在做一件事时,一定会去计算一下是否合算、利益与风险是否对等、成功的可能性有多大。很显然,朱棣也想过,但它怎么算也算不到自己有成功的希望,当然也只能想想而已,他在建文帝执政初期也没有造反的想法和意图,就算有,也不可能付诸行动。朱棣另外一个担心的问题就是手下的兵将是否听他的,朱元璋在军中的威望当然无人能比,朱标占了大义的名分,在这个时候选择造反,手下的将领一定会把朱棣捆起来送到南京去,一定会以为朱棣是疯了。

朱棣造反,朱允炆是最大的推手朱棣最终走上造反的道路,发动了令大明震惊的“靖难之役”,固然是一个藩王对皇位的渴望,但是建文帝即位后的消藩之举,才是促使他造反的主要原因,如果不是建文帝的这番举动,朱棣是否会选择还在两说。朱元璋一共封了25个子孙为藩王,这些藩王势力极大,拥有军队和封地,确实对中央政权造成了极大的威胁,不然建文帝也不会冒着风险削藩,只是从整个过程来看,建文帝既没有朱元璋的威望,又没有帝王的权谋,导致国破命亡。建文帝削藩过于急切。在建文帝刚刚登基时,他便急于向自己的叔叔下手。问题在于,即使他是正统的天子,其他们的巩固和统治权威也需要一个过程。他刚上台就付诸于行动。并且,他一动手就先把燕王的同母兄弟周王拿下,摆明了是想先把燕王的手足除掉,随后又废湘王、齐王、代王、岷王,却留下了最强大的燕王,这是一个战略性的错误。建文帝一进缺少关于谋划的谋士。治理国家和管人是两个不同的领域,一个需要理政才能,一个却需要如陈平那般对人心洞察极深的谋士,建文帝所倚仗的齐泰、黄子澄等人,书读得不少,却缺少权谋算计。如果一开始就把实力最强的燕王拿下,则削藩十拿九稳。先去手足、再废燕王,这不摆明了是逼燕王造反吗?削藩的手段过于酷烈。建文帝削藩过程中,湘王不肯受辱,举家自焚而杀,让诸王心寒。而接下来连废四王,让剩余的王爷胆战心惊。站在帝王的角度,等到拿下燕王之后,诸王的下场可想而知。最后被拿下的燕王,只怕举家性命难保,换成是哪个王,都会产生拼死一搏的念头。建文帝削藩失败的原因,主要是因为缺少政治经验和长远的眼光,他最大的倚靠,不是天下无双的强军,而是深入人心的正统兵权理念,他认为作为臣子的藩王一定不敢反抗,可对于一个被逼到绝路上的王爷而言,伦理道理算什么?错误的时间加错误的方式,最终造成了错误的结果。此外,帝王家权力更替的惨例太多了,历朝历代被废掉的王爷,哪个得以善终?一杯毒酒、一把刀剑,在深宫无人之处了此残生,默默无闻地埋于黄土之家,有的连个碑都没有。更让这些帝王家的后代害怕的是:皇家冷血无情,到时候死的不仅仅是自己一个人,而是举家被灭。横竖是个死,干脆造反得了!所以,逼反燕王的,其实正是建王帝自己。

明太祖朱元璋为燕王造反创造了条件在中国历代造反的藩王当中,最后能够成功登基为皇帝,将江山稳固地传递下去的,两千余年的封建王朝统治中,仅朱棣一人。朱棣以一府之兵对抗整个天下,却奇迹般地取得了最后的胜利。起兵造反的风险是极大的,如果没有相应的条件根本不可能成功,无论是兵员、给养、作战能力、宣传方式,都要做到万无一失。朱棣显然具备了所有的条件,而给他创造这些条件的,正是明太祖朱元璋。朱元璋认为,“天下之大,必建藩屏,上卫国家,下安生民。今诸子既长,宜各有爵封,分镇诸国”将一共封了25个藩王,除了几个安乐王爷之外,别的儿子都掌有兵权,例如宁王朱权“带甲八万,革车六千”,连朵颜三卫都要听他调遣。燕王更是其中实力最强者,具备了造反的基本条件。朱元璋让几个藩王守在北方,主要是抵抗游牧民族的威胁和骚扰。燕王在长期与蒙元残部的作战中,积累了丰富的作战经验,壮大了自己的实力,也培养了他在军队中的威望,并借机提拔了自己的亲信,彻底掌控了这支军队。朱元璋性情多疑好杀,登基之后,他以各种理由和名目,把和他一起打天下的名将杀得干干净净,他以为这样就可以永绝后患,却没想到燕王起兵造反后,建文帝手中无大将可用,耿炳文战死之后,李景隆再败,最后索性打开城门投降了朱棣!在建文帝一朝堪用的大将中,李景隆的表现令人生疑,甚至有人怀疑他是朱棣的间谍。而剩下一个徐辉祖,是明朝第一大将徐达的儿子,可偏偏燕王朱棣的王妃,也就是后来的徐皇后,是徐辉祖的姐姐,这仗却如何去打?朱元璋与朱棣相比,缺少了朱棣的自信和大气。朱元璋登基后将功臣杀得干干净净,朱棣对待功臣却兑现了起兵时候的诺言,大多数得以善终并共享荣华富贵,对于一个帝王而言,堪称大气!尽管朱棣心黑手毒,但在对待功臣这一点上却比明太祖要强得多。

结语:朱棣造反发动的“靖难之役”,实际上是被他的侄子建文帝逼出来的。如果朱棣是个手无缚鸡之力的文人倒也罢了,可他偏偏是个身经百战的将军,他只看透了一点:这天下是打出来的,最终他用自己手中的刀枪证明了这个道理。而被建王帝废掉的周王、代王、齐王、岷王,朱棣登基之后,恢复了这几个弟弟的爵位,并赐以荣华富贵,得以善终。朱棣虽然手段酷烈,但是对于自己人却极为信任,对于一个封建帝王而言,却是异常难得。朱棣最终起兵造反,朱元璋要负一定的责任,但从深处寻思,朱棣造反与否,于他而言没有任何损失,这大明的天下,终究是朱家孙子在坐,朱棣或是朱允炆,有区别吗?

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-04-29 11:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: