- 我的订阅

- 游戏

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

如何向游戏平台维权 律师来支招

本文转自:太原晚报

“熊孩子”拿家长手机充值游戏

如何向游戏平台维权 律师来支招 9岁女儿沉迷手机网络游戏,背着家长在游戏里充值购买装备,一开始只是三五十元“试水”,后来索性连刷两笔648元过足游戏瘾,结果露了馅。好在迎新街派出所民警接到当事家长求助后,经多方协调将2000余元充值款悉数追回。

遇到类似情况,家长如何举证维权?11月7日,记者采访了北京浩天(太原)律师事务所律师任浩明,为家长提供法律方面的建议。

女儿充值游戏

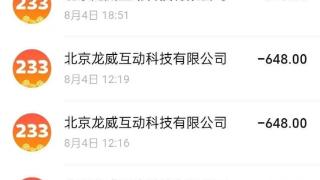

10月底,家住迎新街的刘女士收到当月信用卡消费账单,看着超出预算的还款额,心里直纳闷。“怎么花了这么多钱?”带着疑问,她翻看绑卡微信的交易记录,都是正常消费,又查看银行出具的信用卡详单,这才发现端倪。原来,一连数日,陆续有多笔三五十元的支出汇入一家游戏公司,有一天晚上更是被连刷两笔648元,转给游戏公司的累计金额达2000余元。

刘女士恍然大悟,察觉到是9岁的女儿在“捣鬼”。前些日子,她发现女儿用她的手机给游戏充值了200元,当时训斥了孩子一番,还特意修改了手机支付密码。这些天,孩子表现不错,刘女士把玩手机当奖励,本以为女儿只是刷刷小视频,不想还是被钻了空子。趁家长平时不注意,已将新密码熟记于心的女儿“大方”充值买皮肤、换道具,过足了游戏瘾,害怕被大人发现,还偷偷删掉了微信充值消费记录。

民警帮助追回

“熊孩子”沉迷网络游戏,刘女士果断报警求助,一方面想讨回充值款,更想借助民警的“震慑”为女儿戒掉游戏瘾。迎新街派出所民警了解情况后,协助刘女士联系游戏官方客服,说明具体原因并询问退款流程。几经协商后,根据相关法律流程和客服要求,民警协助刘女士向游戏平台提交申诉材料和相关证明,并通过手机完成信息填写、未成年人及监护人信息资料上传,最终为刘女士悉数挽回了2000余元的经济损失。

同时,民警与孩子耐心沟通,讲解了过度玩游戏影响身心健康及可能遭遇电信诈骗等案例,帮助孩子形成正确的上网观和消费观,并提醒刘女士履行监护责任,加强对孩子的教育和引导,多抽时间陪伴孩子,勿让孩子沉溺于手机游戏虚度时光。

律师说法支招

遇到类似情况,家长如何举证维权?北京浩天(太原)律师事务所律师任浩明介绍,在法律上“未成年人”分为“无民事行为能力人”和“限制民事行为能力人”。

未成年人私自给游戏充值,因其不具备完全民事行为能力应认定无效,即游戏平台应该退回款项。但本案值得注意的是,充值使用的是家长的手机,账户也是家长的账户,如果没有证据证明充值系未成年人操作,则存在款项无法退回的法律风险。

任律师认为,在司法实践中,通常需要收集多方面的证据来佐证该情形。首先是身份证明,证明孩子是未成年人。其次,家长与游戏公司协商时,表明充值行为的异常和不合理性,排除自己所为可能,请求协助退款。对于推诿责任拒不退款的行为,可向工信部门等相关机构投诉,或通过法律途径提起诉讼。本案中,民警查明事实并积极帮助家长与游戏公司协商,省去了个人繁琐的举证环节,是此类小额追偿案件中值得提倡的引导性处理方式。

记者 辛欣 通讯员 张晋才

法律链接

根据《中华人民共和国民法典》第十九条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认,但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-11-08 08:45:15

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: