- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

75年·75人 | 厦门作家何况:军营走出的作家为厦门立传

何况与女儿何无痕。(记者 林铭鸿 摄)

何况因为入伍当兵来到厦门,并在这里开启了自己的作家之路。图为年轻时的何况。(受访者 供图)

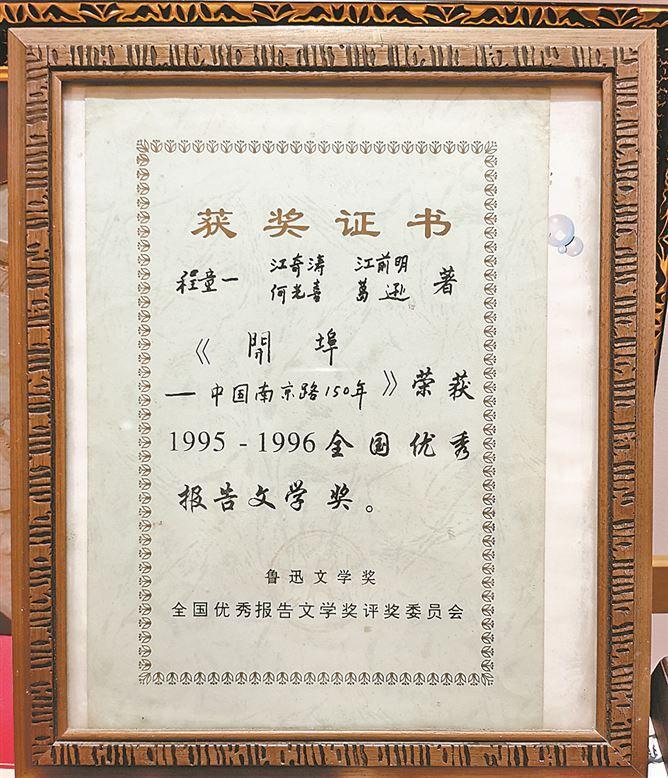

何况与人合著的《开埠——中国南京路150年》获得首届鲁迅文学奖。

何况与厦门文史学者李启宇合作,撰写了首部厦门城市传记《厦门传》。

何光喜(何况)

何光喜,笔名何况,原籍江西婺源,毕业于解放军艺术学院文学系,中国作家协会会员、厦门市文艺评论家协会主席、第十次全国作家代表大会代表。已出版《开埠——中国南京路150年》《拥抱阿里山》《火柴大王刘鸿生》《把名字写在水上》《文园读书记》《在书香中呼吸》《厦门传》《婺源传》等著作二十余种。曾获鲁迅文学奖、中国图书奖、解放军文艺奖、福建省优秀文学作品奖、厦门市文学艺术奖等奖项。

“走进历史,我们会发现厦门人从来都是开放的,拥有鲜明的海洋性格。”

厦门网讯(厦门日报记者 郭睿)何光喜,这个充满乡土气息的名字,书写着时代的印记,也寄托着父母的期望:光喜不忧、光喜不愁。

这是一个朴素的愿望,但对于那个出生在江西婺源深山里的孩子而言,没有忧愁是最大的祝福。然而何光喜想要的不仅只有这些,他努力走出大山,幸运地来到了美丽的海滨城市厦门。他亲身参与厦门的建设进程,伴随厦门经济特区一同成长,与时代一同“光喜”。

何光喜出人意料地成了作家“何况”,并以合著的纪实文学作品《开埠——中国南京路150年》荣获首届鲁迅文学奖。鲁迅文学奖是中国具有最高荣誉的文学奖之一,何光喜是迄今为止厦门唯一的获奖作家。2022年,他与厦门文史学者李启宇合作,精心撰写了首部厦门城市传记《厦门传》。这部35万字的纪实作品在外文出版社正式出版后,得到各方好评,为宣传推介厦门起到积极作用。何光喜说,这是他们对厦门这座城市的感恩之作。

在《现代汉语词典》里找到对文字的热爱

何光喜的老家是江西婺源一个叫泽山的小村庄,藏在崇山峻岭间,村口有一棵600多岁的大樟树和蜿蜒清澈的小溪,村民放牛、养猪、喂鸡、收割稻子,过着“日出而作,日落而息”的平淡生活。

这种被人称为桃花源的景象,曾是他当时所能想象的全部人生图景。他想挣脱命运的枷锁,在学校努力读书,但因家中贫穷,身体瘦弱的父母努力劳作,仅能勉强养活7个儿女。初中毕业时,当老师在课堂上宣布完升入高中的同学名单,何光喜在掌声响起的时候嚎啕大哭——交不起学费,成绩优异的他只能就此告别课堂与书本。

浑浑噩噩过了两三年后,1979年,何光喜在一个大雨滂沱的深夜从梦中惊醒,他梦到了已逝的父亲。在梦里,父亲对他说:当兵去,离开这座山。当年何光喜便报名应征,体检、政审顺利通过,在一个有月亮照耀的晚上,他被一列闷罐车拉到厦门部队当了一名炮兵。

那一晚,外面的世界向这个农村孩子打开了一扇窗,何光喜决心扼住命运的咽喉——他要留下来。当何光喜走进重启人生的旋转门时,厦门经济特区建设也正徐徐拉开帷幕。

军营生活比较封闭,当何光喜在一个周末第一次走进厦门新华书店中山路店,看到满架的书籍排山倒海般扑进眼帘时,他的大脑顿时一片空白——他从未见过这么多的书!那一天,他买回了《现代汉语词典》,也唤醒了他对文字的敏感。在训练之余,他一心一意读词典,当读到成语“马革裹尸”时,他想到勇士们正横刀立马、驰骋疆场;当读到“莺歌燕舞”时,他仿佛身临厦门植物园的天然画卷中……就这样寒来暑往,春秋几度,词典里面的字、词、成语不再与他这个初中毕业生形同陌路,这也成了何光喜写作最基础的材料。他为部队写经验材料,写新闻报道,宣传“鼓浪屿好八连”“青屿四连”等重大典型,先后荣立了1次二等功和5次三等功。

从《百年孤独》中开启文学创作之旅

当文学创作的念头从一种模模糊糊的欲望中脱壳而出,是从那个看见冰块的午后开始。他翻开拉美文学巨著《百年孤独》,突然意识到自己能成为一个作家。

他为自己取了一个笔名,何况。他说,这是因为自己在兄弟中排行老二,是二兄,故名为况。

1988年1月号的大型文学杂志《昆仑》刊发了何况的短篇小说处女作《夜半敲门声》。此后,他接连写了一批小说,与战友合著的长篇报告文学《鼓浪世界》由解放军文艺出版社正式出版。

严肃文学的神秘之门就这样被叩开了。1993年9月,何况顺利考入解放军艺术学院文学系,仅有初中文凭的他靠一本词典打下的扎实文字基础,学习并不感到吃力,创作也不落人后。他与人合著的60万字纪实文学作品《开埠——中国南京路150年》发表时占用了《昆仑》杂志整整一期的篇幅,后来出版单行本获得了首届鲁迅文学奖,央视《读书时间》栏目专门为它做了一期节目。

军艺毕业,何况义无反顾地回到他热爱的厦门,回到书籍排山倒海闯进他人生的厦门。在这里,他见证了泥泞小路变宽敞大道的厦门速度,感受到城市建设与自然风光相得益彰的厦门之美,并始终在这方日新月异的土地上笔耕不辍,创作出版了《拥抱阿里山》《火柴大王刘鸿生》《把名字写在水上》《在书香中呼吸》等二十多部著作,收获多项大奖,先后被推选为厦门市作家协会副主席、厦门市文艺评论家协会主席。

而厦门,始终是作家何况的精神故乡。在他的写作生涯中,厦门的影子无处不在。他写散文,写下厦门的人、景、物,他笔下的街巷皆盛满了故事。因为家住文园路一带,他索性写了一本《文园读书记》。他在散文《奔向大海》里写——陪一个来厦门的北方朋友去看海。他站在曾厝垵的沙滩上,两眼直愣愣地盯着正在涨潮的海,突然冲进海浪里,弯腰掬起一捧浮着白沫的海水,舔了舔,挥手朝我大喊:“海水是咸的!海水真是咸的!”

写下《厦门传》还原一个有血有肉的厦门

2023年3月28日,第一部采用非虚构纪实性文学创作手法、融入20世纪80年代以来厦门历史研究成果的传记作品《厦门传》在厦首发。业界评价其将文学的生动与史学的严谨巧妙结合,向世界展示了这座海上合作战略支点城市的风采。何况,是该书两位作者之一。

“外文出版社‘丝路百城传’项目找到我的时候,我觉得给城市写传记这个创意很好,但真要做这件事,压力很大。”但何况还是决定啃下这块硬骨头,在他看来,能为生活多年的城市写传记,非常有意义。

何况找到厦门地方史研究者李启宇合作。这对作家与文史学者的组合随即开启长达数月的案头工作——阅读大量和厦门文史有关的书籍、文本。除了翻遍两人本就丰富的藏书,他们还根据写作需要购买了大量读物,包括在孔夫子旧书网上淘来的厦门旧志书、古籍复印本等,沿着不同排列组合的汉字,重新认识厦门了解厦门,一点点形成创作《厦门传》的逻辑,通过描述厦门历史上的重大事件和重要人物,对厦门的历史抽丝剥茧、娓娓道来,慢慢铺陈出有血肉有温度的厦门故事:“开漳圣王”陈元光策马奔来;嘉禾屿考生金榜题名;郑氏父子经营厦门;大厦门湾时代来临……两位作者也在书中提出了看厦门的新视角,比如,明确回答了“厦门岛自宋以上无史吗”“厦门岛‘南陈北薛’指的是谁”“朱熹登上过古厦门岛吗”等一系列问题。

《厦门传》长达一年多的创作过程,带给何况一个强烈的感受:“走进历史,我们会发现厦门人从来都是开放的,拥有鲜明的海洋性格。”两位作者把这种感触融在笔尖,在书中呈现了这座城市敢闯敢拼、包容并蓄的品格。何况说,人到了一定年龄,会从历史中寻找一些答案,而他希望通过书写厦门历史风貌,让每一个爱厦门的人,都能在这座城市找到属于自己的坐标。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-09-19 11:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: