- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

铲除权臣鳌拜,康熙帝独掌乾坤

青史语录

“圣祖仁孝性成,智勇天锡。早承大业,勤政爱民。经文纬武,寰宇一统,虽曰守成,实同开创焉。——《清史稿·圣祖本纪》

顺治先帝和太皇太后考虑到康熙也是幼年登极,为避免出现亲王擅权独断的局面,选定了四位异姓辅政大臣,以便相互制约。所以,康熙帝登位后,内有祖母太皇太后孝庄懿训,外有索尼(正黄旗)、苏克萨哈(正白旗)、遏必隆(镶黄旗)、鳌拜(镶黄旗)四大臣辅政。这四位辅政大臣,都是皇帝亲领的上三旗大臣。索尼、遏必隆和鳌拜原系太宗旧部,早年南征北战,屡立战功,后力保福临,并屡遭多尔衮的打击。顺治亲政,才分别将他们召还复职。苏克萨哈本是多尔衮旧臣,在追黜多尔衮时反戈一击有功。因此,这四人深得顺治和孝庄的赏识与信任,因此被选为辅政大臣。

四大辅政大臣

从康熙继位到亲政的8年间,实为“辅政时期”。四位辅政大臣掌握着国家的权力,代行空帝的职务、最初,他们颜能和表共济,通力合作,继续完成国内统一,并费励是荒,联济免视:停止圈地,修改“逃人法”;废十三衙门,整顿吏治。这些对请权的巩固发挥了积极作用,为将来康熙帝亲政奠定了基础。但是,对于权力的欲望,并不是由血缘关系引发的;只要有机缘和条件,人的叔力欲就会膨胀。后来,四大辅政大臣之间的矛盾和斗争日益公开而激烈起来,逐渐形成鳌拜结党营私、欺凌幼主的局面。顺治先帝和孝庄太皇太后最担心的事情还是发生了。

四大辅臣中,索尼位居首位,他功勋卓著,德高望重,但如今已年老体衰,力不从心,无意揽权,故不多问政事。苏克萨哈居次,一直与鳌拜不合。遏必隆为人软弱,因与鳌拜同旗,所以与整拜结为一党,凡事附和。

鳌拜功高震主已威胁皇权

鳌拜本是功臣,骁勇善战,军功卓著,但野心勃勃,居功自傲,盛气凌人。辅政之初,尚能谨慎从事。然而,不久他就暴露出骄横和专权的野心。他虽位在最末,但不甘人后,处处越位抓权,倚仗权势,专横跋扈,网罗党羽,排斥异己。其弟穆里玛、倒塞本特、讷莫及大学士班布尔善、阿思哈等人都是他的心腹死党。他丝毫不把年少的康熙帝放在眼里,经常当面顶撞,在皇帝面前“施威震众,高声喝问”;凡事“在家定议,然后施行,且将部院衙门各官,于启奏后常带往商议”,以至当时“文武各官,尽出伊门下”。

针对鳌拜专权横行,太皇太后进行了暗中布置。在玄烨仅12岁时,她就提出册立索尼的孙女赫舍里氏为皇后。这对鳌拜专权就构成一种潜在的威胁。消息传出后,鳌拜气愤不已。事实上,索尼一家后来在解决康熙帝与鳌拜的矛盾中,的确起了重要的作用。

少年康熙

至康熙五年,矛盾更加激化,集中表现在鳌拜制造的圈换土地事件上。他借口当年多尔衮将镶黄旗应得之地给了正白旗,而镶黄旗土地不堪耕种,便下令户部重新丈量土地,将蓟县、遵化等地拨给镶黄旗,再另圈土地拨给正白旗。圈换土地的决定,使旗人、汉人都无心从事正常的农业生产,导致田园荒芜,百业萧条,在统治阶级内部也引起很大的混乱。最后,鳌拜杀了几个反对自己这种做法的大臣。

康照六年(1667)六月,索尼病逝。14岁的康熙帝于七月举行亲政大典。鳌拜不愿归政皇帝,企图继续把持朝政,这就使他从同辅臣之间的矛盾逐渐发展到同康熙帝的矛盾和冲突。苏克萨哈一方面极力抵制整拜的擅权行径,一方面感到难与其共事,惟怕遭其暗算,遂产生引退之念,向康熙帝乞请辞职,允许他去守护先帝陵寝。鳌拜乘机诬陷,说他心怀不满、不愿归政皇上,牵强附会罗织罪状24款,拟将苏克萨哈及其长子处以碟刑,籍没家产,杀其族人。康熙帝以为处分太过,坚决反对。拜却接连数天在朝中挥动双臂与皇帝大吵。康熙此时没有实权,无奈只好将苏克萨哈改判绞刑,其余照办。

顺治陵寝苏克萨哈曾在此守陵

四辅臣已去其二,剩下遏必隆惟命是从,鳌拜更加为所欲为。他以首辅大臣自居,独揽朝政,“班行章奏,鳌拜皆列首”,并在朝廷内外广树党羽,安插亲信,完全控制了国家中枢机关。凡朝中大事,鳌拜召集亲信,在家中议定,然后施行。即使康熙帝不同意,他也强行贯彻。鳌拜自行其是,擅权独断,已威胁到皇帝的绝对权威,康熙帝决心将其去除。

鳌拜也对康熙进行试探和示威。一次鳌拜装病不上朝,康熙便亲自来到鳌拜府中探望。当他来到鳌拜的卧室时,御前侍卫发现鳌拜脸色不对,掀起席子一看,下面藏有利刃。康熙知道鳌拜心怀叵测,但他很沉得住气,不但不加责怪,反而急中生智说道:“满洲勇士,身不离刀,乃是本色。”鳌拜听了,便完全放松了警惕。

鳌拜

康熙帝虽年少,但颇有心计,时刻关注朝政,认真学习处理朝政的方法。自亲政之日起,便有意逐步摆脱鳌拜的控制,天天亲临乾清门与大臣一起听政理事。他对鳌拜的行为早已痛恨,多次对鳌拜进行抵制和斗争。但因整拜势大难制,自己手中又无实权,猝然行动只恐生变。于是积蓄力量,等待时机。

当时朝中除鳌拜死党和一部分阿谀逢迎附和者外,许多人对鳌拜的专横跋扈都十分不满。他们见康熙有除鳌拜之意,便都站在皇帝这一边。尤其是康熙六年、七年,内弘文院侍读熊赐履两次上书,隐劾鳌拜,代表了朝中相当一部分敢怒不敢言的明哲保身大臣的意见,使康熙更加坚定了清除鳌拜势力的决心。

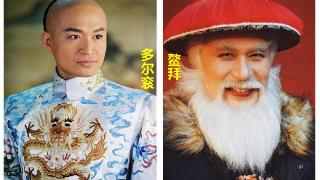

铲除鳌拜索尔图功不可没

康熙帝首先依靠长期侍卫他的亲信索额图(索尼次子,康熙皇后之叔父)和明珠,拉拢一部分朝臣。而后,又从满洲子弟中选拔一批勇武少年,组成宫廷卫队,令索额图率领他们天天在宫里演习“布库”游戏(摔跤,满族传统运动),实际上是在训练武功,亦借此麻痹鳌拜。而鳌拜对此不以为然,认为康熙胸无大志,只知道玩耍,更不介意。

八年(1669)五月,康熙帝决定出击。之前,他已把鳌拜的党羽们以各种名义先后派出,以削其势。二十六日,康熙帝召集众少年,公布鳌拜罪恶,授计捉拿。当宣召鳌拜进宫时,鳌拜毫无思想防范,康熙帝指挥众少年将鳌拜掀翻在地,擒拿起来,并马上公布其30大罪,令监禁听审。

不起眼的布库擒住了鳌拜

鳌拜被擒,其政治集团顷刻瓦解,骨干分子纷纷束手就擒。康熙帝念及鳌拜为国家建树的功勋,改死刑为革职拘禁(不久,鳌拜死于囚所)。对其党羽遏必隆仅革太师职,后还公爵。其余人处死者仅9人,20余人得到不同程度的赦免,并对被鳌拜迫害的人一一平反昭雪。这样处理,稳妥而明智,不仅一举清除鳌拜及其同党,而且稳住了政局,收拢了人心。康熙当时虽年仅16岁,但镇定、机智、果断,一出手就显出成熟的帝王之风。

从此,康熙帝开始了名副其实的亲政,真正展开了自己的治国宏图。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-06-23 23:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: