- 我的订阅

- 健康

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

追寻—— “到茅台酒厂工作,是我这辈子最恰当的安排”

本文转自:贵州日报

酿造一瓶好酒的背后,一个人要走多远的路?

追寻—— “到茅台酒厂工作,是我这辈子最恰当的安排”

《季克良:我在茅台一甲子》回顾展。

嘉宾们对季克良的祝福。

有历史感的年份茅台酒。

《我们是如何勾酒的》论文手稿。

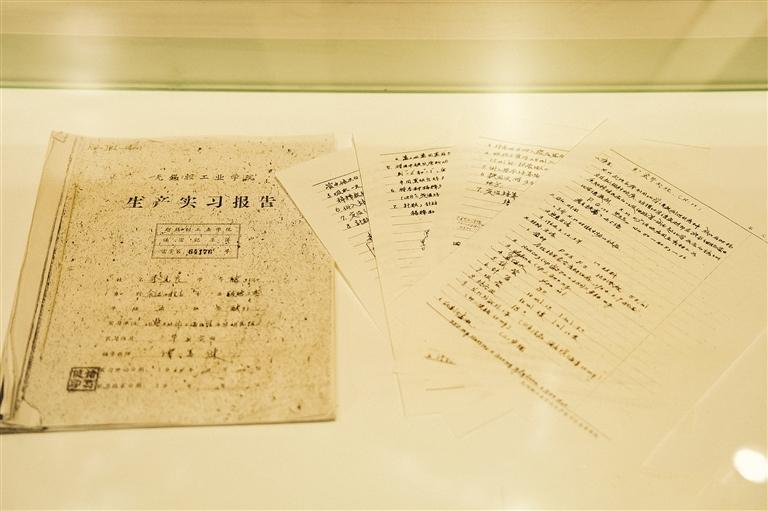

季克良的生产实习报告。

耄耋之年的季克良在活动现场翻看着自己25岁刚进茅台时写的研究报告、工作笔记,时间好像一下子回到过去,那些久远场景又出现在记忆的长河中。

懵懂的大学毕业生从长江之滨踏进深山河谷,面临的不仅是青春迷茫,还有茅台酒酿造事业的诸多未知。

“我当时一到茅台,就和我的同学,也是后来我的夫人说,我们10年之内没有发言权。”季克良回忆,为了找到茅台酒传统工艺的奥秘,他整日和工人们在一起,工作十来个小时,从投料、蒸煮、制曲到堆积发酵,每个环节都身体力行。

在20世纪60年代前后白酒试点的大幕下,国内许多优秀的酿酒科技专家正在帮助茅台酒厂总结工艺规律、提高质量,传统酿造与现代科研激荡共鸣。

年轻后生季克良,与众多来自各方的精英科技人员一道,为茅台酒生产工艺和质控体系做系统梳理。在短短几年之内总结茅台酒生产操作技术,并初步认识了茅台酒生产规律和酿酒过程中微生物活动的规律。

就在他来到茅台的第二年,全国第二届名白酒技术协作会上,作为茅台技术员的季克良宣读了一篇由他执笔的论文,名为《我们是如何勾酒的》。

59年后,这篇论文的手稿在季克良从业六十年学术研讨会的回顾展上重新展出。季克良向嘉宾们说起曾经的工作经历,听众从他的寥寥数语中看到了这位老人保持了一生的工匠之心。

在季克良的长期攻关之下,茅台复杂的酿酒技法逐渐转变为可以量化的工艺标准,许多难以言说的酿造难题,也成了可以用科学解释的现象。

比如茅台高温制曲、高温堆积发酵、高温馏酒“三高”工艺的形成,最初便是源于生产中的一个难题。“提高白酒质量,主要是‘去杂增香’,除去杂味干扰,相对地就提高了香味,但对酒中的杂味成分至今尚不清楚。”这是他在1966年所写《白酒的杂味》中提出的一个问题。

为了解决这个问题,季克良进行了多次实验,最终提出了茅台酒的“三高”工艺,并要求轮次酒必须经过三年以上贮藏方可进行勾兑。在最后大型勾兑检验合格后,还要存放半年才能包装出厂。

尽管费时耗工,但茅台独步于业界的品质口碑也由此建立。

中国工程院院士、江南大学校长陈卫说,季克良对工艺的匠心精神、对科学的求实创新态度,为茅台成为世界蒸馏酒第一品牌打下了坚实基础。

“制酒的每一道工艺我都干过,需要勤学苦练,才能够传承。”一甲子酒中乾坤,季克良将青春年华酿成满头银发,让茅台酒的美,有了越来越清晰的阐释,直到如今,他的身影依然常常出现在生产一线,和年轻的酒师们交流经验。

两万多个日升月落,季克良目睹了茅台从当年的小工厂,成为今天胡润品牌榜上唯一万亿级的中国品牌,并在全球产生越来越大的影响力。“今天回过头看,是茅台成就了我的今天,来到这里,是我这辈子最恰当的安排。”季克良说。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-03-24 09:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: