- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

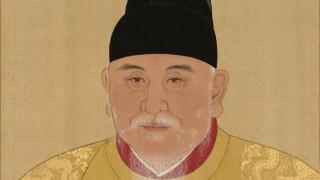

朱元璋在经济、文化与社会政策方面有哪些贡献

朱元璋,即明太祖,原名朱重八、朱兴宗,字国瑞,明朝开国皇帝,年号“洪武”。

朱元璋出身贫农家庭,后因灾变入皇觉寺为僧,25岁(1352年)时,参加红巾军反抗蒙元政权。他先后击败了众多诸侯军阀,统一南方,后北伐灭元,建立了明朝,年号洪武。朱元璋在位期间,社会生产逐渐恢复和发展,史称“洪武之治”。1398年(洪武三十一年),朱元璋病逝,享年71岁,庙号太祖,谥号“开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝”,葬于明孝陵。

主要成就

经济

与民休息

明朝伊始,朱元璋实行了发展生产,与民休息的政策。1368年,外地州县官进京,朱元璋对他们说:“天下初定,老百姓财力困乏,像刚会飞的鸟,不可拔它的羽毛;如同新栽的树,不可动摇它的根,重要的是休养生息”。

朱元璋还鼓励开垦荒地,1370年并下令:北方郡县荒芜田地,不限亩数,全部免三年租税。他还采取强制手段,把人多地少地区的农民迁往地广人稀的地区;对于垦荒者,由政府供给耕牛、农具和种子;并规定免税三年,所垦之地归垦荒者所有;还规定,农民有田五至十亩的,必须栽种桑、棉、麻各半亩,有田十亩以上者加倍种植。这些措施大大激发了农民垦荒的积极性。

除了民屯外,明初还有军屯和商屯。军屯由卫所管理,官府提供耕牛和农具。明军士屯守比例是:边地军,队三分守城,七分屯田;内地军,队二分守城,八分屯田。军粮基本上自给自足。商屯是指商人在边境雇人屯田,就地交粮,省去了贩运费用,获利更丰。商屯的实行,解决了军粮问题,同时也开发了边疆。

兴修水利

朱元璋十分重视兴修水利和赈济灾荒。在即位之初就下令,凡是百姓提出有关水利的建议,地方官吏须及时奏报,否则加以处罚。到1395年,全国共开塘堰大约40987处,疏通河流大约4162道。

移民政策

明初,由于连年战乱,加上疫病流行、河水连连泛滥,中原人口锐减,而山西却未经大战,人口稠密。河南、河北、山东三省人口相加,还不及山西人口的一半。中原大地赤野千里,人迹罕见。为此,朱元璋下决心从山西大规模移民整修河堤、恢复盐场、发展生产,史称“洪武大移民”。

文化

复兴礼俗

元朝时期,中原汉文化在一定程度上受到蒙古及其他民族的影响和冲击。朱元璋建立明朝后,制定《大明集礼》,力图恢复汉族礼仪文化,并采取一系列去蒙古化的措施。服饰方面“复衣冠如唐制”,并制定了具有明朝特色、等级严格的冠服制度;礼仪方面革除胡跪,恢复汉族传统的稽首、顿首、空首的跪拜方式,并按等级实行五拜、四拜、再拜之礼;姓名方面严禁胡姓,甚至连汉族复姓都遭池鱼之殃;语言方面杜绝胡语,钦定《洪武正韵》;婚姻方面禁止收继婚。通过复兴汉文化,朱元璋成功驱除了蒙元的阴影,并建构了新政权的合法性。

重视教育

朱元璋从元朝灭亡中看到,除了统治者本身的素质以外,整个社会失于教化也是一个原因。因此,登基后,就采取措施,兴建学校,选拔学官,并坚持把教育工作作为衡量地方官政绩的重要指标。

洪武九年(1376年)六月,山东日照县知县马亮任职考满,入京觐见皇帝,州里给他下的评语是“无课农兴学之绩,而长于督运”。针对这个鉴定,朱元璋的批示是:农桑乃衣食之本,学校是风化之源,这个县令放着分内的事不做却长于督运,这是他的职责吗?结果,那位马县令不但没有晋升反而被“黜降”了。

对待国子学官,朱元璋的标准更高,除了关注国计民生,还要具备参政议政的素质。有一次朱元璋召儒臣谈治国之道,大家畅所欲言,只有国子学官李思迪和马懿沉默不语。朱元璋极不高兴,把他们给贬了。之后,在下发给国子监的“通报”中说:身为人师,应该“模范其志,竭胸中所有,发世之良能,不隐而训……”李思迪和马懿,出身草野,能与皇帝议论国事,皇帝这么虚心请教,他们竟连一句话都不愿说,对皇帝尚且如此,还能指望他们尽心尽力教学生吗?

重兴科举

洪武三年(1370年),朱元璋下令设科取士,士人参与科举考试必须通过三场的考试,不过写法或偶或散,无定规。文科考试内容主要局限于四书五经,考试文体通用八股文,虚内容而重形式,因而明代科举制又称八股取士。

重视翻译

元朝统治者虽把阿拉伯书籍引进中国,却束之高阁,“其间西域书数百册,言殊字异,无能知者。”于是,朱元璋决定派遣使臣去西域再聘专家,他说:“尔来西域阴阳家,推测天象至为精密,有验其纬度之法,又中国书之所未备,此其有关于天人甚大,宜译其书。”《聚真堂马氏宗谱》载明初礼聘满觊天文学家:“洪武元年,为创立政府,成立钦天监,派钦使到阿拉伯满觊(麦加)政府聘请精于历学专家,乃聘到准带地方古来氏族学者”洪武帝翻译引进的科学图书既阿拉伯百年翻译运动中的一部分书籍。使这些“远出夷裔,在元世百有余年,晦而弗显”的著作能够“为中国之用,备一家之言”。

社会政策

养老政策

朱元璋对天下老年人施以尊重,颁布诏书和法令,规定每地要善待老人,并让县官定期送去米面衣物进行慰问。朱元璋怕执行不力,就又叮嘱礼部尚书,要以皇帝的名义再次重申一下这项政策。

为了让居家养老者有人服侍,洪武六年规定:“民年七十以上者,许令一子侍养,免其差役。”也就是说,为了更好地让70岁以上的老人安度晚年,国家允许老人的一个儿子免于服役。

对于那些孝敬老人的人,朝廷不但给予精神表扬,还给予物质奖励,赏赐衣物,发放奖金。而且,这些孝子孝女年老时可以享受特殊待遇,当他们年届60岁就可以享受普通老人80岁时才能享受的福利待遇。如果孝亲模范不幸成为孤老,那么他们在家就可以享受到在养济院的同等待遇,当地养济院会每月按标准把钱粮送到他们家中;去世后,政府还会发放三两银子作为丧葬费。

在朝廷的要求和带动下,形成了尊老养老的风气,赡养老人的要求也渗透到各地家法族规之中。被朱元璋称为“江南第一家”的浦江郑氏的《郑氏规范》是中国传统家法族规的代表作。

社会福利

朱元璋时代是中国古代社会福利最好的时期之一。免费养老院(养济院)、免费医院(养济院)和免费公墓(漏泽园)统统出现。朱元璋还曾经试验过“保障房”政策,命令在南京试点,于郊外修筑公房,并安排无家可归者居住,是世界最早的国家免费福利公房。

抑制商人

为了贬抑商人,朱元璋规定,农民可以穿绸、纱、绢、布四种衣料。而商人却只能穿绢、布两种料子的衣服。商人考学、当官,都会受到限制。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-06-24 05:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: