- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

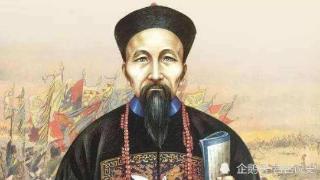

1864年,曾国藩为何将12万湘军裁撤

1864年,为了让朝廷放心,曾国藩将12万湘军裁撤,自剪羽翼。旋即,曾国藩后悔了:“此举太轻率,湘军若在,岂能有今日之苦。”

1853年,曾国藩前往衡阳,训练士兵,组建“湘军”,协助朝廷镇,压太平天国运动。“湘军”并非只有曾国藩一系,江忠源、罗泽南、王錱、刘长佑、席宝田等,训练湘军时间比曾国藩还要早。脱离“湘勇”,第一支打着“湘军”旗帜的部队是罗泽南,而非曾国藩。但是,曾国藩的湘军成就最大,名气也大。太平天国运动14年,八旗、绿营这两支朝廷直属武装力量不堪一击。“两大营”两次被摧毁,清朝差点无兵可用。镇,压太平天国,为清朝续命几十年,主要是曾国藩及其湘军。1864年,湘军攻克南京,大肆劫掠,屠戮民众十余万,个个满载而归,发家致富。但是,湘军并非朝廷军队,带有私人色彩,类似军阀、藩镇,对朝廷构成潜在挑战。曾国藩为了自保,能控制的十几万湘军裁撤殆尽。除了长江水师,以及半独立的“霆军”,其余嫡系全部遣散,包括“吉字营”的八万人。没了军队,朝廷对曾国藩非常满意,说他能“公忠体国”,是中兴名臣,有大局观。但是,曾国藩很快就后悔了,说自己不应该裁撤湘军,弄得狼狈不堪,处处看人脸色办事。徐宗亮《归庐谈往事》记载:“文正时与所亲书,有撤湘军一事,合九州铁不能铸一错之语。”那么,曾国藩为何后悔呢?无兵可用,指挥不灵,“剿捻”失败,让他成为朝廷整治的对象,任意拿捏。“捻军”活跃在两淮地区,并打着太平天国旗帜作战。1864年,赖文光、张宗禹重新整编太平军、捻军,以骑兵为主,以复兴太平天国为口号,继续抗清。1865年,赖文光、张宗禹联手,在高楼寨成功伏击清军,八旗铁骑7千余人阵亡沙场,第一名将僧格林沁殒命。

消息传到江南,曾国藩非常高兴:“朝廷无兵可用,中原的问题,只能靠我们解决了。”1860年,“江南大营”被摧毁,曾国藩得以重新出山,节制安徽、江苏、浙江、江西等4省军务,湘军成为主力,控制江南。如今,北方清军八旗覆没,曾国藩又迎来染指中原的机会,控制清朝的心脏地带。慈禧无兵可用,只好让曾国藩北上督师,承担剿灭贼寇的重任。但是,清朝依然防备曾国藩,处处找他麻烦,御史也经常弹劾他“拥兵不战,养寇自重”。为了表明“忠诚”,曾国藩相当卖力,督促清军围剿。但是,曾国藩却没那么顺利,被“捻军”牵着鼻子走。“捻军”机动性强,曾国藩的应对之策是“河防战术”,在运河、黄河等地方俢筑防御工事,试图压缩赖文光的生存空间,然后将其打垮。但是,湘军已经裁撤,淮军理论上是从湘军分出来,却不听指挥。刘铭传、郭松林、张树声、周盛波等淮军悍将,根本就不给曾国藩面子。剿灭“捻军”,淮军是主力,鲍超的“霆军”是辅助部队,湘军扮演配角。即便如此,刘铭传也是不满意,处处找湘军麻烦,跟鲍超闹矛盾。湘军、淮军关系糟粕,曾国藩的许多战略计划都无法实施,故而“剿捻”没有多大效果。1866年,曾国藩用时一年,耗费千万两白银,在开封构筑起来的“河流防线”,且驻军十几万,一夜之间被赖文光突破,“捻军”杀入湖北。消息传到京师,舆论哗然,纷纷指责曾国藩,说他浪费饷银,拥兵自重,不考虑朝廷的艰难。曾国藩无地自容,有苦说不出,主动辞去“剿捻”主帅。清朝顺水推舟,并未挽留,立刻让李鸿章接替他职务,曾国藩心灰意冷。

李鸿章督师,继续奉行曾国藩的“河防战术”。清朝为了栽培李鸿章,抗衡湘军集团,采取“扶淮抑湘”策略,给他时间、资源,最终剿灭捻军。裁撤湘军,曾国藩没了本钱,士兵指挥不灵活,没能拿下“剿捻”功绩。如果保留湘军,手握重兵,曾文正的成就更高,影响更大。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-07-11 17:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: