- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

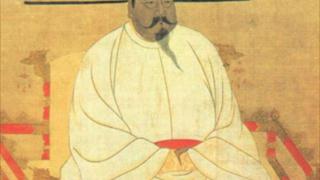

官家:宋朝皇帝的特殊尊称及其历史来源

初次看到《知否传》时,许多观众可能会感到困惑,剧中人物口中的“官家”一词究竟指代何方神圣。最初,许多人可能会以为这是指某位高官显贵,然而在查阅资料之后,才恍然大悟,原来这个“官家”竟然是指宋朝的皇帝。

众所周知,皇帝在不同历史时期和国家都有着不同的尊称,一般被称为“皇上”、“陛下”等,这种尊称反映了不同朝代的礼仪和文化。然而,宋朝却在这方面保持了特殊的习惯,将皇帝称作“官家”。不过,这个称呼可是大有来头的。

一、“官家”由来

东晋咸和四年,在建康的司马氏官邸内,太常卿谢安拜访史学大家范晔。二人谈笑风生,范晔忽然问道:“吾友,你见过‘官家’这两个字吗?”谢安思索片刻,回答:“此词当出自史籍。若论到‘官’,当与三皇五帝说起。”范晔赞叹不已:“卿果然博学多识。”

“官家”一词出现的较早记载,可见于东汉末年荀悦所著的《前汉纪》:“官家之惠,优于三代;豪强之暴,酷于亡秦。”这里的“官家”指的是汉朝朝廷。那么“官家”一词为何会成为皇帝的专称呢?

据《蒋济万机论》解释,“三皇官天下,五帝家天下,皇帝兼三、五之德,故曰官家。”三皇即伏羲、神农、黄帝;五帝即夏禹、商汤、周武王等。

三皇时代实行的是“官以传贤”制度,统治者将权力传给更有才能的人;五帝时代则变为父死子继。宋朝皇帝集三皇五帝之长,因此可称“官家”。

然而,在此之前,“官家”已被后赵石虎时期的皇太子石邃用来称呼自己的父亲石虎。为何石邃会使用这个词语?

可能的原因是,身为少数民族政权的后赵帝王,想借“官家”一词彰显自己合法的统治地位。但这只是个案,直到宋朝,“官家”才真正成为皇帝的固定称谓。

二、赵匡胤设“官家”图明君自居

公元960年,赵匡胤建立宋朝,结束了五代十国的分裂,完成了中国的统一大业。但赵匡胤的皇位毕竟来自戎马生涯,在正统性上略显薄弱。于是他决定改用“官家”来称呼皇帝,这一决定背后有深意。

赵匡胤生性谦逊内敛,为人正直,深得民心。他出生寒门,自小与底层人民为伍,非常了解民间疾苦。

“官家”一词亲民通俗,使用它能拉近皇帝与臣民的距离,显示自己平易近人的一面,从而获得更高的民意支持,巩固统治地位。

此外,赵匡胤还有一个更深层的考量。根据《蒋济万机论》的说法,“官家”意味着皇帝具有三皇五帝的美德和才能。

赵匡胤明白,历史上的成功君主都以仁政和明君自居。选择“官家”这一称号,正显示了他想扮演一个贤明君主的角色,通过仁政来确立自己的正统性。

正当赵匡胤沉思该如何加强自身正统性之时,侍女秀仪轻声提醒道:“陛下若想获得百姓爱戴,不妨采用‘官家’的称呼,与民众拉近距离。先帝您与底层民众出生入死,比任何人都了解他们的疾苦,这样的称呼必定为民众所喜闻乐见。”

赵匡胤听后灵光一闪,终于找到了一个兼具亲民与明君形象的称谓。

三、宋初政局与“官家”君主无力回天

赵匡胤确立“官家”这一雅号,同时制定了重文轻武的国策。他认为国家强盛需要民力支撑,因此减轻农民负担,鼓励发展经济;另一方面压制武将势力,将军权分散于各地文官手中。这造成了宋初政局的两大特点:皇权不强,文臣权重。

赵匡胤本人行事稳健,有能力制衡臣工。但在他去世后,第二任皇帝宋太宗即位时才17岁,支持他的新党大臣掌握大权,皇权遭到严重削弱。

太宗即位伊始,新旧党争斗不断,后来更发生以韩琦、欧阳修为首的死守旧令事件,新君主的威信遭到极大挑战。

这一天,17岁的宋太宗正在紫禁城中散步。忽听得外面传来一阵喧哗声,原来是韩琦带领三司文官在朝堂上大肆指责皇帝的过失:“官家误国之甚,未之有也!”太宗闻言登时变色,他难以置信大臣竟公然在朝堂上羞辱君主,心中怒火中烧,却终究不敢发作。

在此背景下,“官家”不再是明君,而成为了傀儡。太宗无奈地对近臣叹息:“我当皇帝,却连指责大臣的权利都没有,今非彼时啊。”他意识到,过去那个贤明的“官家”形象已荡然无存。

四、王安石变法试图扭转局面宋神宗难逃失败命运

近30年后,王安石成为宋神宗的首席大臣,主政20多年。王安石认识到,宋朝积弱的根源在于皇权旁落和对大臣放权。

因此他推行变法,强化皇权,削减文官权力。这场变法激怒了以司马光为首的保守势力。双方展开了激烈斗争,史称新旧党争。

王安石拉拢宋神宗执政,推行理财改革,收归皇家金库;整顿禁军,扩充武装力量;提拔能臣,强化皇权体系。一时间,朝野为之震动。宋神宗也意识到,想要真正成为“官家”,就必须依靠王安石变法。

久居龙椅的宋神宗,看似威严,实则心有不甘。他对王安石说:“朕若要当真正的官家,就必须依靠卿的变法,挽救旁落的皇权。卿辅佐朕治理天下,朕决不辜负卿的一片苦心!”王安石谦虚地回应:“陛下圣明,臣仅尽绵薄之力,惟有扶持官家的大业。”

然而,保守派势力太强,宋神宗迫于压力,多次让步。前期变法获得一定成效,但在保守派反扑下,宋神宗被迫三次贬退王安石,最终只能就范,王安石离开朝廷。“官家”再次沦为傀儡,变法无果而终。

王安石变法虽未成功,但象征着君主试图重新掌握大权的努力。宋神宗也曾一度重拾“官家”的雄心,但终究无法改变皇权日益削弱的命运。

五、明清君主汲取教训:皇权至上

在宋代的种种教训面前,明清君主重新认识到皇权的重要性。明清两代,君主集大权于一身,严防权力旁落。皇帝不再使用“官家”的称号,而恢复为“皇上”、“万岁”等尊称,以示皇权至高无上。

这一时期,重文轻武的方针被摒弃,明朝采取重农和强兵相结合的国策。到了清朝,则形成了高度集权的专制帝国。明清皇帝不容许任何势力对抗皇权,这与宋代大臣专政的局面迥异。

明成祖朱棣即位后,便下达圣旨:“朕恢复使用‘皇上’的称谓,此举拟彰显君权神圣不可侵犯,防止权力再度旁落。”其子明宣宗亲政后,更是大力整饬吏治,力图夺回皇权,他对大学士杨士奇说:“朕决不重蹈宋代覆辙,让‘官家’沦为笑柄!”

通过加强皇权,明清两代使中央集权达到历史的最高点。当然,这也带来了滥用暴政的危险。但同时,也避免了宋朝皇权旁落的局面再次出现,使得国家在明清时期综合国力显著增强。

结语

“官家”一词的出现,微观上反映了宋朝君主通过衣钵传教建立正统性的需要;从宏观上看,它揭示了宋代重文轻武导致皇权削弱的政局。

明清吸取教训,加强集权,也将称谓恢复为代表威权的“皇上”。当我们翻开历史,细微处常蕴含着深刻内涵,以史为鉴,可以让我们洞悉兴衰规律,汲取经验教训。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-09-19 12:45:06

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: