- 我的订阅

- 社会

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

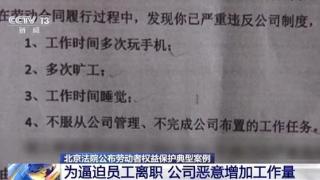

用“恶意增加工作量”逼退员工不灵了

本文转自:安徽日报

■ 杨燕明

想开除员工,还不愿意支付解除劳动合同赔偿金,有的公司就会找各种理由逼迫员工自动离职,或者恶意增加工作量营造出员工不服从工作安排的“事实”。近日,北京市第三中级人民法院审结了一起用人单位恶意增加工作量引发的纠纷,法院认定用人单位的行为属于违法解除劳动合同,应向员工支付赔偿金。

在如今的职场里,的确存在一些侵害劳动者合法权益的行为。比如24小时在线、微信加班不给加班费等,再如此次的恶意增加工作量。这些都是对劳动者合法权益的一种侵害。只是很多时候,劳动者敢怒不敢言。相比起加班费等合法权益,很多人更在乎“饭碗”。这般现实,也让侵害劳动者合法权益的现象多发。

存在并不意味着合理。除劳动者本身处于弱势之外,一些法律界定模糊,也成为非法企业的挡箭牌。比如微信加班如何界定,一直未有公论;再比如,此案中的“恶意增加工作量”,背后的评判标准,同样存在一定的主观性。工作量能不能完成,很多时候也跟个人能力有关。什么算恶意增加工作量?这的确是一道技术题。正因为这样,此案的原告一审败诉,二审才赢了。

这背后所考验的,是司法工作者的智慧。从现实角度来说,“增加工作量+不服从工作安排”的组合,基本上成为用人单位“收拾”不听话劳动者的惯用手段。

一直以来,取证上的困难、认定上的艰难,让劳动者陷入干又干不完、不干又不行的两难困境。如今这一案件的判决,也算是给劳动者以提醒和撑腰。

所谓提醒,就是告诉劳动者,用人单位恶意增加工作量,就是违法行为;所谓撑腰,就是当用人单位侵害劳动者合法权益时,哪怕认定困难,司法机关也会尽力去维护劳动者的合法权益。从这方面来说,此案的现实价值不可估量。

更进一步来说,此案也具备足够的判例价值和示范价值。此前,类似的判例很少,有这般关注度的更少。如今这一案例的出炉,可以为更多案件提供参考。毕竟,对一些用人单位来说,有时候为了实现“软裁员”的目的,往往会用这样的招数逼退员工。过去因为没有足够的判例支撑,很多企业也是屡试不爽。此案判决之后,对用人单位来说,再用这样的伎俩“裁员”,可得掂量掂量了。

“恶意增加工作量被判赔偿”具有非同寻常的正面价值,希望这能成为维护劳动者合法权益的一面镜子,让更多用人单位都来照一照,遏制住“耍小聪明”的冲动,让劳动者的合法权益得到更大程度的保护。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-14 05:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: