- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

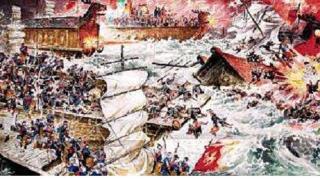

崖山之战时,为何宋军宁可跳海自尽,也不与元军拼死一搏

1276年正月,嘉兴府守臣刘汉杰降元,临安门户洞开。

随后,三路元军长驱直入,在临安城北的长安镇(今属浙江海宁)一带聚集。

得知元军兵临城下,南宋朝廷遣使求和,希望元朝能保留南宋朝廷,作为元朝的藩属。但宋使的提议遭到元军统帅伯颜的拒绝。

求和不成,谢太后无计可施,只好抱着五岁的宋恭帝赵显出城跪迎,向元军投降。

这年三月,伯颜率军进入临安城。后来经过一通搜刮,元军将临安城内的户口版籍、册宝仪仗、车辂辇乘、礼乐祭器、图书珍玩等器物,以及宋恭帝、两宫后妃、外戚、宗室、大臣、太学生等几千人,一起押解到了元大都。

谢太后携宋恭帝降元前夕,宋度宗的庶长子益王赵昰和第三子广王赵昺在驸马都尉杨镇、国舅杨亮节的护送下,悄悄潜出临安,逃往婺州(今浙江省金华市)。

伯颜得知二王逃到了婺州,立即派兵追击。杨镇得到消息,主动留下与元军周旋,杨亮节则背着赵昰和赵昺藏匿到深山中,整整七天不敢露面。

后来,元军寻不到杨亮节和二王,只得回去复命。

大难不死,杨亮节赶紧背着二王又逃到了温州。

二王在温州期间,临安朝廷被元军打包押往元大都,由此,身处温州的赵昰和赵昺便成为南宋皇室的象征,一些不愿投降元朝的大臣克服重重困难来到温州,试图组建新的政府。

当时,最先来赶到的大臣是礼部侍郎陆秀夫,紧随其后的是宰相陈宜中和张世杰。

随着陆秀夫、陈宜中、张世杰等人的到来,南宋在温州又组建起了流亡小朝廷。

这一年的四月,本着国不可一日无君的原则,从元营逃脱的文天祥写信给陈宜中,主张拥立赵昰为帝,图谋再度中兴。

此时,流亡朝廷已经搬到了福州。

收到文天祥的来信,张世杰、陆秀夫、陈宜中等人也有此意,便于五月初一在福州举行登基仪式,拥戴赵昰即位,史称宋端宗。

由于拥立有功,陈宜中和文天祥在新朝廷继续担任左右丞相,陆秀夫升任签书枢密院事,张世杰升任枢密副使。

朝廷班子组件后,别看规模不大,但宋朝官场的内斗传统,那是一点也没忘。

首先是陈宜中以身作则,打响了内讧的第一枪。

他看陆秀夫不顺眼,便指使言官弹劾陆秀夫,搞得新朝廷又是乌烟瘴气。

对于陈宜中的行为,张世杰看不惯,便怒斥陈宜中:这都什么时候了,还搞这一套,你恶不恶心?!

陈宜中被张世杰大骂一顿,心知张世杰掌握兵权,自己惹不起,这才放过了陆秀夫。

不过,张世杰也不是善茬。他前脚训斥陈宜中祸国殃民,后脚又与文天祥爆发冲突。

在张世杰看来,陈宜中和陆秀夫都不足为惧,只有文天祥有可能威胁到自己的地位。

面对微弱累卵的局势,文天祥不愿把精力耗费在尔虞我诈当中,便辞去右丞相一职,并主动提出离开福州,去到永嘉(浙江永嘉)招兵买马,为将来的北伐开辟前沿阵地。

宋端宗即位初期形势

然而文天祥的退让,却并没有换来张世杰的善罢甘休。

此后的几个月,因形势变化和张世杰和陈宜中的排挤,文天祥辗转多地,最终被排挤出了朝堂,再未见到宋端宗。

他如果有事,只能向张世杰和陈宜中汇报。没有张世杰和陈宜中的召唤,他不许入朝面圣。

社稷沦落到这般田地,可宰执们为了那么一点点虚无缥缈的权力,却依旧在相互排挤。如此可笑的一幕,元廷怎么可能坐视不理?

十一月中旬,元军由浙入闽,逼近福州。

见元军势大,福建制置使王积翁暗中派人乞降,向元军献上了福建地图。

仗还没开打,后方就出现了奸细,在这种情况下,宋端宗在福州肯定是待不下去了。

于是,张世杰等人便只好带着宋端宗和三十多万军民登舟入海,逃到了南边的泉州。

小朝廷南下的同时,被张世杰和陈宜中排挤在外地的文天祥也自知兵力寡弱,不足以与元军抗衡,主动向南转移,撤到了广东梅州一带。

此时的抗元形势,异常危急。如果元军大举围攻,无论是张世杰,还是文天祥,都会被赶下大海。

不过就在这时,元朝内部也出现了内讧。

1276年底,因不满忽必烈的统治,蒙哥的第四子昔里吉起兵造反,拘捕了忽必烈派去征讨海都的统帅那木罕(忽必烈的第四子),并宣布拥护海都。

得知昔里吉造反,忽必烈顿感压力山大。因为如果不尽快平叛,让昔里吉和窝阔台汗国搅和在一起,不仅中亚不保,漠北也可能沦陷。

为了把叛乱扼杀在摇篮中,忽必烈立即将伯颜从江南召回,并让其率领精锐元军北上平叛。

伯颜率军北返后,江南的元军顿时陷入兵力不足的状态。

趁此良机,文天祥立即率军北上,翻越南岭,进入江西,将吉州、赣州等地的抗元义军和宋军残部团结在了自己身边。

一时之间,文天祥的势力大增,成了南方抗元阵营的第一人。

相比于文天祥,当时逃至泉州的张世杰和流亡朝廷的情况就比较糟糕了。

泉州自唐朝以来就是全国最重要的对外贸易口岸,有许多外国人在此定居,以阿拉伯商人为最。南宋朝廷见有利可图,专门设立了管理海外贸易的市舶司,交由阿拉伯人蒲寿庚负责。

除了担任提举舶司外,蒲寿庚还兼任闽广招抚使。他既是官员,又是商人,既有大量财富,又有一定量的军队武装,在泉州可谓是地头蛇般的存在,权力远大于泉州知州。

作为泉州当地事实上的一把手,蒲寿庚原本想投降元朝。但由于居住在泉州的赵宋皇室和地方官员均主张拥立宋端宗,蒲寿庚在一番深思熟虑后,还是恭恭敬敬地前去觐谒端宗,并请求朝廷驻跸于泉州。

面对蒲寿庚的示好,宋端宗和张世杰其实没有选择。混到这般田地,必须要联合一切可以联合的力量。

现在是你张世杰不跟他蒲寿庚合作,蒲寿庚就肯定要投降元朝的形势。

然而在最需要团结人心的时候,张世杰又做出了让人不能理解的决定。

他认为蒲寿庚是胡人,靠不住。不仅不愿与其合作,反而还派兵抢走了蒲寿庚名下的大量船只。.

前面说了,蒲寿庚既是官员,又是商人。他是做外贸生意的,船是他的挣钱工具。

张世杰抢了蒲寿庚的船,如同牵走了农民的耕牛,砸了厨师的锅。断人财路,人家肯定要跟你拼命。

所以这件事发生后,蒲寿庚便直接投降了元朝,并在泉州大开杀戒,将住在泉州城内的赵氏宗室、朝廷官兵,全部杀掉,彻底与南宋决裂。

见蒲寿庚降元,张世杰大怒,本打算带兵清剿,还以颜色。但时局不稳,不确定元军什么时间会抵达泉州,张世杰在陈宜中的劝说下,最终还是离开了泉州,带着二十多万军民又逃到了潮州。

从泉州事件可以看出,张世杰这个人,忠心有余,他对南宋是一片赤诚之心。但是,他的能力却不足,尤其是团结同僚,收服人心方面的能力,实在是与其宰执的身份不匹配。

张世杰撤走后不久,元军抵达泉州,蒲寿庚与泉州知州田子真向元军献城。为了表彰蒲寿庚的投降行为,元朝封其为福建行省中书左丞。也就是福建省的最高行政长官。

1277年春,见元军进占泉州,张世杰知道潮州也不安全,便继续南下,退到了今天的香港九龙。

元军那边,见张世杰带着流亡朝廷跑远了,便调头攻打风头正盛的文天祥。

得知元军铁骑气势汹汹朝自己杀来,文天祥立即派遣部将黎贵达领兵迎战。

这一战,宋军作战勇敢,不惜生命,与元军拼死相搏。

然而,尽管宋军拼命了,但步兵与骑兵的差距,不是单靠士卒们的搏命精神就能抹平的。

最终一番激战下来,宋军被打得大败,又被迫向广东撤退。

但是,元军怎么可能坐视宋军安然撤退呢?

后来,宋军在转移过程中,遭到元军的穷追猛打,损失惨重,很多人被俘,就连文天祥的妻妾子女也做了元军的俘虏。

所幸的是,文天祥在当地山民的帮助下,翻山越岭,侥幸逃出了元军的包围圈。

歼灭了文天祥的主力,元军在张弘范的率领下,随即又对驻扎于九龙的张世杰和流亡朝廷展开围攻。

这一次,元军是水陆并进,誓要将张世杰赶尽杀绝。

得知元军扑向自己,张世杰下令转移,带着船队逃至香山(广东中山)。

但在转移过程中,宋军遭遇了台风,船队被吹得七零八落,超过四成的宋军士兵在这次飓风中丧命。就连宋端宗也失足落水,因此染上重病。

台风刚过,元将刘深又率兵来攻。张世杰率军迎战,结果被打得惨败。

台风肆虐,再加上一场海战失利,宋军在两场劫难中,总计损失一千多艘船只和近一半的人口。

事后,眼看继续这么在海上飘着,朝廷行将不保,宰相陈宜中便毛遂自荐,表示自己可以去占城(越南中南部)借兵。

陈宜中此言一出,立即遭到群臣反对。

许多大臣认为陈宜中有逃跑的前科,如果放他走了,肯定会去而不返。于是,一些人便上书宋端宗下旨,不许陈宜中擅离职守。

不过,陈宜中思维缜密,早有准备。当大家反对他时,他已经开溜了。而等到张世杰命令殿前指挥使苏刘义带人追赶他时,他早就跑没影了。

单论逃跑这方面,陈宜中的水平怕是宋高宗赵构见了,也是相形见绌。

赵构当年号称“逃跑皇帝”、“长腿皇帝”,但他最远也只是逃到浙江温州。

陈宜中可厉害多了,他直接跑到了海外,彻底消失在了历史的长河中,不仅张世杰找不到他,就连元朝也始终找不到他。

坊间有一种说法,说元朝后来攻打安南时,陈宜中见情况不妙,又继续向南逃跑,逃到了今天的泰国,并死在了泰国。

还有一种说法,即认为今天东南亚的许多华侨都是陈宜中的后裔。

如果这些传言都是真事,那陈宜中就是逃出了大境界,逃出了新高度。

说到这里,有朋友肯定会有疑问:为什么张世杰要护着小皇帝去广东,而不是去台湾呢?

以今天的世界观来看,这个问题确实值得讨论。

但是如果以当时人的眼光来看,这个问题根本就不成立。

因为首先,当时的台湾还没有开发。二十多万人过去,元军都不用打,宋军没吃没喝的,饿也能饿死一大半。

第二,元军水师的业务能力其实比当时的宋军水师要强很多。

张世杰能带着小皇帝逃到台湾,元军水师肯定也能杀到台湾。

当时可没有“第七舰队”游弋台湾海峡,元军要是大举攻岛,张世杰还得带着小皇帝继续往吕宋岛方向逃跑。

第三,台湾岛也好,菲律宾的吕宋岛也罢,相比于当时的广东,明显是广东更富庶,也更有统治基础。

张世杰在广东还未全部沦陷的情况下,就直接逃往海外,这不符合正常人的思维逻辑。

这就好比后来郑成功收复台湾。

他并不是一开始就瞄准了经营台湾,而是在丢掉了大陆上的根据地,无法在大陆立足后,才下定决心收复台湾。

所以说,站在宋朝人的角度来看,张世杰从福建撤往广东是正确的选择。护着小皇帝去台湾,反而是在作死。

言归正传。

陈宜中一去不返,元军又紧追不放,张世杰只得率领船队继续向南,并最终来到湛江的硇洲岛。

在硇洲岛期间,宋端宗赵昰病死。

见皇帝病死,朝廷顿时人心惶惶,很多人动了降元的念头。

关键时刻,陆秀夫站了出来,他说度宗皇帝有一子尚在,将置其何地。古人有以一旅以成中兴者,今百官有司皆备,士卒数万,天若未欲绝宋,此岂不可立国?!

陆秀夫的话,瞬间又唤醒了大家的抵抗意志。

实际上,从临安一路退到硇洲岛,此时能留下来的人,都是意志坚定,绝不会轻易向元朝屈膝的忠烈义士。

大家此前心理动摇,无非是觉得没有了主心骨,难以坚持。现在陆秀夫推举赵昺即位,有了新的主心骨,于是大家的迷惑心情瞬间便一扫而空。

1278年五月,赵昺登基即位,史称帝昺,改元祥兴。

由于陈宜中跑了,文天祥又在外地,所以当时的朝廷班子的构成很简单:张世杰任枢密使,主管军事。陆秀夫任丞相,主管民政。

两人没什么矛盾,相处的也还算融洽。

趁着元军专心对付张世杰之际,文天祥在广东东北部重整兵马,并于1278年二月进兵海丰县,收复了惠州和广州。

在这种大势基本已定的情况下,广东的抗元形势居然还能出现反复局面,元军上下对文天祥的执着精神也是颇为敬佩。

为了彻底解除后患,张弘范亲自挂帅,西夏宗室后裔李恒(夏神宗李遵顼曾孙)担任副帅,两人一起前往惠州围剿文天祥。

这一次,奇迹没有发生。

在叛徒的引路下,元军将宋军包围。宋军对于元军的到来,毫无心理准备,仓促应战,最终全军覆灭。

面对这一幕惨痛景象,文天祥自知已无逃脱的可能,便服下了随时备在身上的龙脑自杀。结果侥幸没死,只是昏了过去。

事后,张弘范因敬佩文天祥,便将其关在了一艘海船上。打算等到战争结束后,押解到元大都交给忽必烈处理。

解决了文天祥,张弘范随即将矛头对准张世杰。

张世杰撤退路线

在张弘范到来之前,张世杰指挥宋军与元军在雷州已经爆发了多次激战。

在激战中,宋军虽然屡次挫败元军企图。但战乱连连,也导致了雷州半岛民生凋敝,令硇洲岛已不能久居。

见此情形,张世杰只好与陆秀夫商量,放弃硇洲岛,把大本营转移到了崖山。

崖山,位于今天广东省江门市新会区南约五十公里处的崖门镇。银州湖水由这里出海,海面上东有崖山,西有汤瓶山,两山环抱,延伸入海,阔仅里许,故称之为“崖门”。

从地形上看,崖门内是天然的避风良港,每天潮起,可乘潮出战;潮落,可据险而守。是一个绝佳的战略要地。

张世杰带着十多万军民抵达崖山后,立即命令士兵上岸,造行营三十间,建军屋三千间,作出了长期驻守的打算。

得知张世杰跑到了崖山,张弘范与李恒也各自带领本部人马抵达广州,为将来的最后一站做战前准备。

1279年正月,钓鱼城守将王立,以不可屠城为条件,终止抵抗,开城降元。为南宋坚守了36年的钓鱼城,最终也沦陷了。

同一个月,元军向驻扎在崖山的宋军发动进攻。

此战,元军的兵力数字比较清晰,大概三万人左右。如果不计水手,大概在两万人左右。

宋军的兵力就比较模糊了,由于官、兵、民不分,现在只知道当时大约有十多万人,至于其中具体有多少人是兵,有多少人是老百姓,那就不得而知了。

开战之前,张世杰的幕僚建议他抢占海湾出口,以避免被元军包饺子。但这个建议被张世杰果断拒绝。

张世杰认为:“连年寄居海上,何时是个头?如今我只求与蒙军决一生死!”

或许,无休止的流亡生活已经让张世杰产生了厌倦感。与其这样窝窝囊囊地逃跑,还不如轰轰烈烈地与元军打一场。

打赢了,能凝聚士气。

打输了,壮烈牺牲了,也能名垂千古。

由于张世杰抱定了必死信念,所以开战之前,宋军不仅主动烧毁了陆地上的宫殿和营房,将一千多艘大船用绳子连结起来做成水寨,全部人员还弃岸登船,摆出了一种置之死地而后生的架势在海上迎战元军。

张弘范见张世杰摆出如此架势,非常高兴,心想这一战自己应该赢定了。

很快,张弘范出一支部队,攻占崖门,切断了宋军重新回到岸上的可能,顺便还掐断宋军的水源。

此时的宋军,无论是太后、皇帝,还是宰相、大将,吃住都在船上。

船上的粮草是足够的,但是淡水不够。元军切断了水源,令宋军无比难受。

接下来的十多天,有大量口渴难耐的宋军因为喝下海水而呕吐泄肚,体乏身弱,战斗力大打折扣。

见宋军战斗力大跌,张弘范认为时机已到,遂指挥元军在崖山西边的山头上架起投石机,炮击宋军船阵中央的御舰,也就是小皇帝赵昺所在的船,企图以此逼迫张世杰投降。

不过,由于张世杰早有应对,提前派人张起了巨型布帘,遮挡炮石。因而元军的炮击战术未能奏效。

见炮轰不管用,张弘范决定使用火攻。

火攻这一招,张弘范此前用过,对手正好就是张世杰。

1275年七月,张世杰率军在镇江焦山水域与元军激战。

战前,为了激励将士用命,张世杰下令将战船以十艘为一个单位,用铁链拴在一起。

战争中,张弘范采用火攻,把张世杰的铁索连船打得几乎全军覆灭。

由于有先前的成功经历,所以张弘范认为此战使用火攻,必是十拿九稳。

不过,张弘范显然是低估了张世杰。他哪能被同一个石头绊倒两次呢?

实际上,张世杰对于火攻,早有防备。

当元军士兵驱使一艘艘点燃着满载柴草的小船直冲宋军的船阵时,宋军已经在每一艘船身上都涂满了泥巴。

元军的小船碰到宋军的战船后,因为湿泥的阻隔,无法燃烧。

即便有个别漏网之鱼,点着了宋军战船,随即也被宋军用海水浇灭。

见火攻也失效,张弘范没招了,只得派人劝降张世杰。他一连派出三拨人劝说张世杰,许以高官厚禄。但张世杰不为所动,表示:我也知道投降了,不仅能生存,而且能富贵,但是我为主君而死的志向是不能动摇的。

见招降也无果,张弘范想到了被俘的文天祥,他让文天祥写信劝降张世杰。结果遭到文天祥的冷然相对:“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?”

怼完张弘范,文天祥取过纸笔,录下了一首流传千古的七言律诗:辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

看到文天祥的《过零丁洋》,张弘范嘴上说着好诗,心里却异常焦急。

原本自认为十拿九稳的战斗,却打成了这样,自己要怎么向朝廷交差。

就在此时,此前一直不说话的副将李恒进言:大帅,别犹豫了,现在应该立即发动强攻!不然宋军的淡水彻底用尽,张世杰必然会强行突围。

张弘范认为李恒所言甚是,便放弃幻想,于二月初六发动强攻。

决战的当天,李恒的舰队由北向南进攻,张弘范的舰队由南向北进攻。

宋军的战船由于被绳索相连,目标大,且难以调头,因而当两军短兵相接后,元军弓箭、石块,如雨滴般地砸向宋军,而宋军则完全暴露于敌人的火力之下,陷入了被动挨打的局面。

眼看压制住了宋军,张弘范随即又出动敢死队,用斧头砍断了宋船相连接的绳索。

这一下,原本是一个整体的宋军舰队,瞬间便被元军水师分割成了若干个小单位。

前面说了,开战之前,宋军因为缺乏淡水,很多士兵上吐下泻,连站起来都很难。

所以,当元军分割宋军舰队,与宋军进行白刃战后,战局便瞬间一边倒,大量宋军在白刃战中被斩杀。

见大势已去,张世杰只得一面命令各舰砍断绳索,各自突围逃生。一面派人去御舰上接赵昺。

当天黄昏,张世杰派去接赵昺的人,在乱军之中发现御舰,并爬了上去。但由于场面混乱,陆秀夫一时也分不清来人是宋军,还是元军假冒的,便断然拒绝将赵昺交给来人带走。

接应者无奈,只好退走。处在远处的张世杰看到这般景象,也很无奈,只好率领十余艘战船突破元军的封锁,朝着崖门之外撤退。

张世杰撤走后,陆秀夫和赵昺被元军围在了战场中央,没有逃出的可能。

见突围无望,陆秀夫决定不再苟活,抱着年仅八岁的宋帝赵昺跳进了波涛汹涌的大海之中。

两宋319年的历史,虽然诞生可很多奇葩和大臣,但它的最后一位皇帝和宰相,却是以世间最决绝的方式为这个王朝画上了句号。

陆秀夫抱着小皇帝跳海殉国后,很多南宋军民也相继跳海。

现在的人,很难理解当时人的选择,往往会产生各种疑问:

活着不好吗?为什么要跳海自杀?

为什么有自杀的勇气,却没有与敌人同归于尽的勇气?

怎么说呢,对于崖山的南宋军民而言,大宋最后的皇帝投海了,大宋亡了,此时多杀一个人,少杀一个人,已经没有意义了。

身体发肤,受之父母。虽然都是死,但投水而死,留个全尸,显然是最体面的死法。

人活着时,往往会有各种无奈,各种的生不由己。既然活得如此辛苦,死的时候,希望留个全尸,让自己死的体面,死的不至于那么难看,这点要求不过分吧?

自杀,既是国家民族的尊严,也是自己的尊严啊。

值得一提的是,关于崖山之战具体有多少人跳海,一直都有争议。

按照正史的记载,约有十万人跳海。

可是这个数字不太靠谱。个人认为,真正跳海的人,应该只有几千人,其余大部分人在战争期间,已经溃散了。

至于正史为什么说是十万人,这个不难理解。因为“十万人投海”的说法,对于南宋流亡朝廷和张弘范两方,都是有利的。

对于张弘范一方而言,他上报的歼敌人数越多,他的功劳就越大。

对于南宋流亡朝廷而言,夸张一下,表明自己已经尽力了即可。十万人投海的说法,让其中的九万多人以死者身份活着,也是合适的。既已无东山再起的可能性,“死掉”也许更安全。没必要戳穿张弘范的谎言。

崖山之战后,张世杰还想侍奉宋端宗的母亲杨太后寻求赵氏皇族,准备继续与元廷抗争到底。但杨太后在听闻赵昺的死讯在,痛不欲生,跳海自尽。

张世杰眼见复国无望,也是心灰意冷。不久后,溺卒于阳江平章山。

随着张世杰的死,历时45年的宋元战争也画上了句号。

1279年十月初一,文天祥被张弘范押送至元大都。

文天祥的大名,忽必烈早就听说了。先前在福州降元的福建制置使王积翁不止一次跟忽必烈说过:“我们汉人中,没有人比得上文天祥。如果陛下能招降此人,必能稳定大元在江南的统治”。

受到王积翁等南宋降臣影响,忽必烈对诱降文天祥产生了浓厚的兴趣。

为了让文天祥投降,忽必烈首先派出前南宋宰相留梦炎进行劝降。

但文天祥向来看不起留梦炎的人品,还没等他开口,就直接把人骂走了。

一计不成,忽必烈又生一计,以文天祥妻子女儿的性命相要挟,迫使其投降。

文天祥得知妻儿的情况后,泪下哽咽,但为了民族气节,他果断拒绝了忽必烈的诱降。

见文天祥仍然不愿投降,忽必烈使出杀手锏,让宋恭帝赵㬎前去劝降。

你文天祥不是忠臣吗?我现在让你的先帝亲自来下命令,看你怎么办!

当文天祥看到宋恭帝以一身蒙古人的装扮出现在自己面前时,立马跪在宋恭帝面前泪流满面。

他说:“臣不能保大宋,致使陛下今日,深愧。圣驾请回,圣驾请回!”

在文天祥看来,报效君王是很重要,但是相比于忠于皇帝,本民族的利益更重要。你赵㬎可以丢人,但我文天祥一定要保守住民族气节。

数次诱降均失败,忽必烈渐渐失去耐心,命人将文天祥打下天牢,终日大刑伺候。

在此期间,文天祥始终不愿折服。忽必烈被其气节所折服,本想就此作罢,将其释放,出家为道士。不降就不降吧,如今天下已经尽归大元,一个文天祥想必也掀不起什么风浪。

可是,就在忽必烈有意释放文天祥时,各地却频发变故。

先是福建的一个僧人说土星冒犯帝坐星,扬言有人要造反。

不久后,河北又冒出一支千余人的武装,扬言要救出文天祥。

紧接着,元大都也盛传士兵作乱的流言。

与之同时,留梦炎也跳出来煽风点火,他说:“天祥出,复为号召江南义士抗元,吾辈将置之于何地?”

意思就是说,文天祥必须死。他如果不死,我们这些大宋的叛徒该置于何地?

受到这些事件的影响,元朝宰相阿合马请旨,希望将宋恭帝赵显迁往元上都居住。并请求忽必烈下旨,赐死文天祥。

之后,忽必烈批准了阿合马的建议,并召见文天祥,对他说:只要你投降,我保住你做宰相。

文天祥回答:“我深受宋朝的恩德,身为宰相,哪能侍奉二姓,愿赐我一死就满足了。”

最后一次劝降无果,忽必烈也最终失去耐心。

1283年1月9日,农历至元十九年十二月初九,忽必烈下令公开处斩文天祥。下令之时,忽必烈犹自叹息:“这么好的人才,可惜不为我用!”

行刑的当天,文天祥被押至大都柴市刑场,由于长期被关押在暗无天日的天牢内,文天祥的视力模糊,已经分不清方向了。为了不留遗憾,文天祥向周围观刑的百姓询问哪边是南方。有人把南方指给他,他重整衣冠,向南方拜了又拜,随即坦然赴死。终年四十七岁。

文天祥死后,有人在他的衣袖间发现了一张纸,纸上写着一封绝笔书:孔曰成仁,孟曰取义,唯其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事?而今而后,庶几无愧。

实际上,文天祥的精神已经远远超越了儒家“忠君爱国”的范畴,而是一种超脱于生命之上,对“天下兴亡、匹夫有责”的强烈自我期许和责任担当。

文天祥虽然不在了,但是他的精神却千秋常在。

相比于文天祥,留梦炎从某种意义上说,也同样活在了后人的心里。

由于留梦炎在宋朝危难之时失节保命,又以宋朝状元宰相的身份降元仕元,毫无人品可言。因而元朝之后的明清两朝,凡留姓子孙参加科举考试,都要写下保证书,内容就是自己“非留梦炎子孙”,方允许进入考场。

能被清朝统治者鄙薄其为人,足可见留梦炎的人品之低下

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-07-23 23:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: