- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

迁都洛阳:赵匡胤的一步臭棋成全了赵光义,自己却死的不明不白

迁都洛阳:赵匡胤的一步臭棋成全了赵光义,自己却死的不明不白

北宋开宝九年(976年)二月,赵匡胤率领众臣考察洛阳。洛阳不仅是他的故乡,也是他成长的地方,因此这次考察非常愉快。

在大家眼中,赵匡胤这次的巡游不过是一次富贵回乡的怀旧之行,然而出乎意料的是,赵匡胤突然对身旁的大臣们宣告——他决定将都城迁往洛阳。

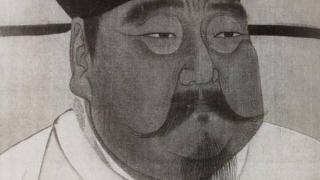

赵匡胤画像

早前,赵匡胤并未向众人透露他迁都的打算,因此这个消息令群臣感到震惊,纷纷表示反对。其中,晋王赵光义的反对声尤为响亮。毕竟,汴京是他多年心血的地方,若贸然迁都洛阳,他在此将失去根基,岂不是任人摆布?因此,他坚决反对,与兄弟之间展开了罕见的直接对抗。

尽管赵光义拼命反对,赵匡胤却坚定不移地想要迁都,甚至气愤地说道:“既然要迁河南,那就不妨迁到长安。”赵光义也毫不示弱,双方针锋相对,理屈词穷的赵光义最终只能无奈地说出“德重于险”这类空话。

然而,令人费解的是,最终让步的竟然是态度极为坚定的赵匡胤。至于其中的原因,后面再详细讨论。现在我们先来看看赵匡胤迁都的原因。

大家都知道,赵匡胤在登基后并没有立太子,而是将弟弟赵光义作为继承人。虽然这个选择显得有些不寻常,但考虑到唐末五代的动荡,赵匡胤对年仅十岁的儿子赵德昭能否控制那些骄纵的将领心存疑虑。毕竟,他自己也是在后周的混乱局势中登基的。为了避免宋朝重蹈后周的覆辙,他最终选择了年长的弟弟赵光义作为接班人。

陈桥兵变

当然,选择是必要的,但对老弟的势力进行一定的制衡同样重要。因此,赵匡胤决定让宰相赵普来控制赵光义。然而,赵匡胤心中充满猜忌,始终提防赵普的权力膨胀,赵普的结局可想而知。

开宝六年(973年),赵匡胤觉得赵光义的势力已不再强盛,无法再掀起波澜,于是便解除赵普的宰相职权,将其赶出汴京,派往边疆担任藩镇。

此举是赵匡胤有意安排的,但外界普遍认为是赵光义成功击败了赵普,巩固了太子的地位,同时也让长期支持赵匡胤的核心成员感到不安。这些核心成员看似风光无限,实际上内心却明白其中的冷暖。

首先,他们在赵匡胤的管理下非常严格,晋升的速度远不及赵光义的势力。

其次,他们不仅要对赵匡胤保持忠诚,还得应对赵光义的暗中威胁与诱惑,既无法完全依赖赵匡胤的保护,又不能冒犯未来的皇储赵光义,简直就像风箱里的老鼠,左右为难。只要卷入这两兄弟之间的斗争,便注定难逃一死。

在张琼和杨义惨死于殿前之后,韩重赟和王继勋又险些丧命,可以说赵匡胤的心腹和嫡系们都遭受了不小的折磨。

最终,宰相赵普与枢密使李崇矩联手出面,双方不再隐瞒彼此的猜忌,公开促成联姻,意在迫使赵匡胤明确立储立场,彻底排除赵光义,从而给他们这些老朋友一个安心的保证。然而,结果却是这两位被赵匡胤深感猜忌而罢官。

赵匡胤和赵普

罢免官职就算了,赵匡胤还过于谨慎,认为赵普的势力过于庞大,为了制衡赵光义的晋王之位,他采取了一系列措施。这些举动让赵匡胤的亲信们感到大势已去,纷纷开始暗中投靠赵光义,令赵匡胤感到意外。

即便赵匡胤将其视为心腹,负责保卫他生命的护卫御马直也纷纷投向赵光义。例如,御马直军使田重进、副指挥使崔翰,以及殿前禁军指挥使米信等人,陆续与赵光义建立联系。甚至赵匡胤身边负责情报的武德司刘知信和王继恩也相继叛变,这让赵匡胤彻底失去了警觉,直到他去世前都未能意识到周围的危机。

然而,赵匡胤对此一无所知,因为他正忙于培育另一股力量,以制衡赵光义,这股力量便是他的三弟赵廷美。

此时,赵廷美的身边除了参知政事卢多逊和侯陟外,还有名将曹彬。赵匡胤特别安排曹彬的儿子曹珝迎娶赵廷美的女儿兴平郡主,使两家结为亲家。同时,赵匡胤让曹彬出征南唐,以此提升曹彬的声望,进而增强赵廷美的势力。

随着赵廷美势力的逐渐壮大,赵匡胤开始向弟弟摊牌。

开宝七年(974年)初,赵匡胤察觉到亲信马步军副督军头史珪可能存在问题,迅速将其贬为光州刺史。二月时,他又派儿子赵德昭前去迎接入朝的吴越王钱俶。

在北宋初期,赵德昭受到赵匡胤的冷遇,情感上与赵光义关系较为亲近。然而,现在他被赋予重要职责,代表朝廷迎接吴越王钱俶入朝。赵匡胤意外的举动是试图分化两人,干扰赵光义的认知,引发了赵光义内部的敏感局势和混乱。

赵光义立即展开反击,几个月后,赵匡胤的亲信彰德节度使韩重赟和武节度使王审琦恰似约定好一样接连去世。其中,韩重赟是赵廷美的亲家,而王审琦则是赵德昭的岳父。这两人的突然离世,分别削弱了赵廷美和赵德昭的势力。

此时,赵匡胤正筹划对南唐的进攻,若能成功消灭南唐,不仅能提升他的威望,还能增强赵廷美的实力。与此同时,赵德昭刚刚被任用,却频频失去身边的亲信,这让人不禁怀疑是否是赵光义暗中使了手段。

至此,赵匡胤与兄弟之间的冲突愈发加深。

开宝八年(975年)六月,赵光义长期受到赵匡胤软禁的符彦卿去世,随后符氏也相继去世,这使得兄弟之间的矛盾愈发加深。

然而,目前正处于攻打南唐的关键时刻,显然不是摊牌的最佳时机。为了缓解双方的紧张关系,赵匡胤向赵光义的支持者雷德骧给予了丰厚的赏赐,以慰藉他儿子雷有邻的去世。

南唐已经是囊中之物

除了战争的因素,赵匡胤还希望将其第四子赵德芳培养成继承人。在多年的精心培养后,赵德芳终于出阁。为了增强赵德芳的实力,赵匡胤特意选择了治理洛阳六年的河南知府焦继勋作为岳父,并让焦继勋负责监督洛阳宫室的修建,以便为未来的迁都做准备。

由此可以看出,赵匡胤迁都洛阳的主要目的是为了寻找机会摆脱赵光义长期以来在汴京建立的深厚根基,因此他的态度十分坚定。

值得注意的是,赵匡胤前往洛阳时是与赵光义同行的,并且重新启用了因平蜀而被贬的旧臣,如王仁赡、王全斌、崔彦进等。尤其是王仁赡回任后,立即担任开封府知府,意图取代赵光义这一职务,赵光义已经在这个位置上待了十五年。因此,赵匡胤显然并不打算让赵光义重新回到这个岗位上。

当赵匡胤明确表态时,赵光义一派确实感到不安。他们一方面派人上奏迁都的困难,另一方面又试图通过赵匡胤身边的亲信武将施加压力,劝说赵匡胤放弃迁都的计划。然而,赵匡胤的决心已定,谁也无法动摇。最终,赵光义不得不亲自出面,才引发了之前那番激烈的对峙。

然而,最终赵匡胤还是选择了放弃。显然,他放弃的原因并不是出于德行,而是因为得罪了所有人,连他的三弟赵廷美也不例外。

首先,洛阳虽然有防守的优势,但经历了唐末五代的战乱早已荒凉。在后周时期,尽管名义上称为西京,实际注册人口仅有两万户,远远落后于汴京的十八万户,基础实在太薄弱。

其次,洛阳的漕运问题十分严重。当初后晋计划将都城设在洛阳,但由于漕运的重压,他们不得不迁回汴京。没有漕运,帝国又如何维持正常运作呢?

北宋时期,洛阳与汴京无法相提并论。

当然这些困难还是可以克服的,但根本的问题在于赵匡胤的迁都提议让所有人都不满。

对于北宋的权贵而言,洛阳犹如他们的私人花园。在这里,他们肆意妄为,藏匿人口,侵占大量土地。如果洛阳成为都城,他们将失去这一切,心中难免感到不满。

此外,赵匡胤的亲信禁军长期驻扎在汴京,若要迁移并非易事。同时,漕运的困难导致生活水平必然下降,并且会严重影响民生。这样一来,权贵、禁军与百姓的利益都会受到损害,自然会引发强烈反对。

更糟糕的是,长期受到赵匡胤支持并压制赵光义的赵廷美势力,最终选择了与赵光义对立。赵廷美意识到自己未来继位的希望不过是幻想,且察觉到赵匡胤计划重新启用赵普,随即便投向了赵光义一方。

实际上,启用赵普是赵匡胤迁都计划中至关重要的一部分,也是支持赵德芳登基的关键所在。毕竟,尽管他的岳父焦继勋受到重用,但已经年事已高,如何能与将来的赵光义抗衡呢?

虽然洛阳的地形险峻,但其命运的关键却在六十里外的孟州。只要控制住孟州,就能左右洛阳的生死。如今,孟州的节度使是河阳的赵普,而早前,赵匡胤确实曾与赵普接触,显然是有意重用他。

烛影斧声

虽然将都城迁至洛阳让人感到震惊,但赵普的复职更让人感到不安。如果赵普再次被启用,他曾经的对手们又该如何面对呢?而且,赵廷美的势力恰恰是赵普的死敌,尤其是卢多逊与赵普之间的恩怨更是难以化解,必然会竭力反对赵普的回归。

赵廷美是赵匡胤刚刚扶持起来的势力,正当他有所发展之际却可能与自己决裂,甚至可能与赵光义联合,这让他不得不重新审视局势,最终决定放弃迁都的方案。

因此,赵匡胤不仅未能成功迁都,反而让赵光义成功地团结了所有势力,最终赵匡胤陷入了全面失败。回到汴京后不久,剩余的嫡系势力迅速瓦解,而他的生命也开始走向尽头,半年后,赵匡胤便去世了。

赵普作为一名政治精英,早已洞察到赵匡胤最终必将失败的命运。他采取这样的愚蠢举动,已无可挽回之余地,因此果断拒绝了复职的请求。未来坐上皇位的定会是赵光义,而他也必将寻求自己的帮助,何必急于这一时之需呢?

在赵光义的统治下,赵普两次出任宰相,与赵廷美一派展开了激烈的斗争。

网络上有很多关于赵匡胤如果迁都会怎样的讨论,甚至有人认为这样能够避免靖康之耻。老实说,这些想法完全是过于幻想。北宋的灭亡本质上是人祸,无论定都在哪里,结果都不会改变。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-13 11:45:04

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: