- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

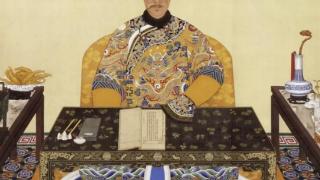

道光不能原谅的两大失误,他的谥号是最名不副实的

以功绩而言,道光在清代诸帝中的名次绝对是排在后列的,但实事求是的说,在自我约束和自我修养方面,历朝历代能做到像他那样的还真不多。终其一生,道光帝都克勤克俭,严于律己,在位三十年,从不花一两冤枉的银子。因此,从某种意义上说,道光帝也是非常令人敬佩的。

然而,道光帝毕竟是一国之君,对他的评价显然不能和普通人沿用一个标准。对于一个执掌最高权力的帝王来说,其个人的见识、谋略、才能远比个人品德和操守要重要得多。而在这方面道光帝正好相反,德有余而才不足。

史料中关于道光帝的节俭流传着许多故事,比如他吃饭只是四菜一汤;穿的是打满补丁的衣服;吃个鸡蛋都嫌贵要考虑再三;皇后过生日也只是宰一头猪,赏赐大臣一人一碗炸酱面。这副场景,勾勒出一副活脱脱的“吝啬鬼”的形象。

堂堂的大清皇帝,一天到晚只算小账,打小算盘,纯然是一个没有出息的小男人,经常只关心一些细枝末节鸡毛蒜皮的小事,而对一些事关国家兴衰成败和长远利益的大事却目光短浅,更无熟虑,缺乏胸有成竹的应对之策。因此后世对他的评价不高,近代著名作家蔡东藩先生就有一句很精辟的评价,认为道光帝“徒齐其末,未揣其本,省衣减膳之为,治家有余,治国不足”。

其中“治家有余,治国不足”是点睛之笔,可以作为道光帝的总结。“治家有余”这里就不多说了,这是道光帝的强项,我们要说的是他的“治国不足”。纵观道光的一生,有两件事关国家长治久安的大事上明显应对失措,处置不当,缺少一个政治家应有的高瞻远瞩。这两件事一为鸦片战争,二为选立储君。

第一次鸦片战争是大清帝国的耻辱,也是中华民族的耻辱。其罪魁祸首当然是英国为首的帝国主义侵略者。面对来自东南海上的鸦片流毒和英军入侵,道光帝虽然忧心忡忡,寝食不安,也一度严厉禁烟,痛下决心抗击侵略者。但是这时的大清朝堂上,竟然没有一个人知道英国来自何方,更不知道殖民主义为何物。

身为一国之君,道光帝在鸦片战争中既无知人之明,临危又无应变之策,以至战守茫然,应对无措,面对英国人的侵略,只能在自恨自愧中顿足叹息。结果,只有忍辱接受英国的城下之盟,签订了近代史上第一个不平等条约——《南京条约》。

《南京条约》除了割让香港和开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五处通商口岸外,还有赔款白银2100万两。平时省吃俭用,连个补丁都嫌贵的道光帝,临了还做了这么一笔亏本的买卖,可以想象,他有多痛心疾首。

其实,第一次鸦片战争的失败,对于大清来说也未尝不是好事,这个时候只要道光帝痛定思痛,总结经验教训,开放门户,学习西方国家的先进技术,那么这个国家就还有希望。可是道光帝偏偏连这个勇气都没有,还是以天朝上国自居,不思进取,只是表示出一副愧对列祖列宗,死后无颜供奉太庙的姿态。近代中国就这样失去了一个宝贵的机会,最终沦为刀俎上的鱼肉。

在立储方面,道光帝也是犹豫不决,在皇四子奕詝和皇六子奕訴之间拿不定主意。尽管说奕詝占有嫡长的优势,但无论是文才还是武功,奕訴显然更具优势。何况清代历朝皇帝立储,都不以立嫡立长而以立贤为标准。

应该说,道光帝虽然平庸,而且或多或少还有一些迂腐,但应该还没有迂腐到不识贤愚的地步。从种种迹象来看,他应该是很清楚两位皇子的才能的,他在心里更倾向于奕訴。这从后来的遗诏中也能看出端倪,他立奕詝为皇太子的同时,也封奕訴为亲王。

史料记载,道光帝最终选定奕詝,是因为他在道光帝特意安排的两次特使考试中胜出,一次为“南苑校猎”,另一次为“皇宫问对”,关于这两场考试,想必大多数人都了解,这里就赘述了。需要提出的是,正是这两次考试,让道光帝一度难于取舍的天平自此向奕詝一方倾斜,并由此决定了奕詝与奕訴的命运,也同样决定了大清的命运。

道光帝死后的谥号为“成”皇帝,这个“成”字笔者不知是何意思,只能粗浅地认为是成功、成就的意思。可从道光的身上,真是没有发现他有那一点是成功的,清代十二帝中,也只有道光帝的这个谥号是最名不副实的。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-04-23 13:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: