- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

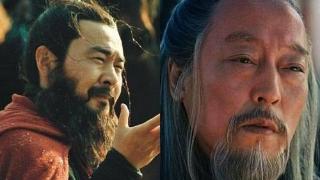

官渡之战:曹操崛起与袁绍败亡

三国历史精彩纷呈,前期各路诸侯打来打去,你方唱罢我登台,演绎了一出又一场历史大戏,经过多年的厮杀,才最终变成了三国的模样。

当年十八路诸侯讨伐董卓,说的是一起共事,但实际上各怀鬼胎,那个时候刘备也去了,但刘备非常寒酸,没钱没兵没地位。

到了那里还被人嘲笑,就连关羽想出战,也是被人百般阻拦,温酒之间斩华雄于马下,但依然难挡刘备那尴尬和卑微的地位。

但谁也没想到,当年不起眼的刘备,日后会成为华夏大地,三方争雄的主角,而当年最拉风,势力最大的袁绍,却早已烟消云散。

袁绍在当年那可是风光无限,一直把四世三公挂在嘴边,那实力和派头,俨然是当年聚会的盟主,但他这个盟主最终却被曹操打败了。

俗话说,外行看热闹,内行看门道,袁绍与曹操之间的斗争,并不是简单的军阀争斗这么简单,而是中国当时两种治国路线的斗争。

你只有更好的理解了曹操和袁绍背后的势力,才能更好的理解曹魏政权为什么会被司马懿所取代,战争精彩的背后,往往隐藏着我们最容易忽视的东西。

(01)官渡之战

严格来说,刘备的出身还不是最卑微的,出身最卑微的是曹操,他爹给太监曹腾当了样子,而曹操从某种意义上来说,也就成了太监的后代。

这件事透露出两层含义,第一就是曹操会因为这件事被人嘲笑,尽管因为投靠了太监,也就相应地获得了一定的地位和权力,但是无论如何,这件事都会被人提起,成了他人生的一大污点。

尽管这件事跟曹操没什么关系,毕竟认太监当爹的又不是他,但没办法,什么叫出身,跟你没关系的才叫出身,跟你有关系的那只能叫奋斗了。

第二点就是曹操他们家,本来就没什么势力,身上若无千斤担,谁拿青春吃软饭,但凡实力还说得过去,谁会去找个太监当爹,况且还是名声很臭的太监。

但出身卑微的曹操,后来却慢慢地做大了,因为他爹的缘故,早年见做过首都洛阳负责治安的官员,这样算是涨了见识,开拓了眼界,积累了人脉。

而真正奠定曹操地位的,却是那场中国历史上非常有名的官渡之战,这场战役曹操以少胜多,彻底击溃了袁绍的主力,奠定了曹操统一北方的基础。

而袁绍这个人,在当时不但实力强,而且名气大,非常具有号召力,当时围绕在袁绍身边,也有很多的能人异士,甚至可以说,曹操能够打败袁绍,官渡之战胜负只在毫厘之间,并不具备什么必然性的条件。

最终的结果,所有人都知道,袁绍兵败最终身首异处,这个结果世人皆知,但为什么标题或说是,最终袁绍打败了曹操呢?

昭烈君一向都不做标题党,说袁绍最终战胜了曹操,是从这件事更深的社会层次来考虑的,因为最终曹操当年所依靠的势力,还是乖乖的屈服于袁绍当年的势力。

(02)两种路线

当下我们最熟悉的词汇就是内卷,越来越多的证据表明,经常长时间的发展,留给底层的机会,已经不多了。

任何一个时代,经过长时间稳定之后,都容易形成阶级固化,东汉末年的这种阶级固化已经非常明显了。

世家大族把持着各类资源,东汉属于典型的豪强格局,一直都输出于地方强,而中央弱的局面,而地方上大大小小的豪强,又同时垄断了知识。

底层人民,既没有知识,也没有渠道,上升的通道机会被堵死,打破这一切的是黄巾军起义,只有到了乱世的时候,底层才有可能翻身,整个社会结构和财富分配才会重新洗牌。

曹操的崛起,就是寒门崛起的一个例子,曹操曾经发布过一个非常有名的布告叫做《求贤令》,目的是不拘一格降人才,招揽天下人才为他所用。

这看起来没什么,但实际上却打破了当时的用人规则,没有按照士族设定好的规矩来办事,让很多出身低微的人,逐步通过自己的努力获得应有的地位。

曹魏集团早期,正是凭着这种完全不顾及出身,只看能力的人才标准,才能一路斩将夺旗,最终统一了北方。

原本按照这种趋势,中国可能就没有后来的两晋南北朝的门阀政治了,但很不幸的是,曹操还没有完成统一大业就早早去世了,死之前连个龙袍都不敢穿出来。

到了曹丕这里,一切都变了,因为曹丕的出身不一样了,曹操草莽创业,自然是以身份卑微被人提起,而曹丕呢,他身为曹操的儿子,自打记事儿起,自己的身份就是高贵的,身边就有很多人伺候着,简单来说曹操出身低贱,而曹丕出身高贵。

这两种截然不同的出身,导致了曹魏政权从曹丕时代开始,就把用人的国策做了调整,原来越重视出身,像袁绍这种四世三公出身的士族,越来越受到重用,而寒门出生的很多人,慢慢的机会通道就向他们关闭了。

而这个时候,以司马懿家族为代表的士族,逐渐控制了曹魏政权,曹操亲手打下的江山和用人规则,逐步开始被侵蚀和取代。

(03)九品中正

曹魏政权彻底倒向士族的标志就是九品中正法的颁布,这其实是一个明确的选官规则,核心就是用一个中正官,来平定每个人的等级,在根据这个等级来授予官职。

各级中正官,权力就非常大,而这些人逐渐被世家大族把持,选人的标准也就逐步变成了完全看出身,于是就出现了,上品无寒门,下品无士族的现象。

通过明确的评定等级制度,曹魏政权实际上已经彻底抛弃了,曹操时代的基本政策,重新把国家制度,拉回到了豪族政治,而且这次更严重,是直接以法律的形式公布。

而天下士族慢慢地也就聚拢在司马懿家族身边,因为地位名望这种东西,并不是一朝一夕就能形成的,司马懿家族代表了士族的利益和诉求。

反观曹氏家族,总有那么点出身不正的感觉,这其实就是个无奈的悖论,曹家人就算是当了皇帝,可私底下士族总是不会在心底里认可他们。

当时控制曹魏的地方各级官员,跟当年支持袁绍的没有区别,他们都是站在出身立场上的既得利益者,他们拥护的只是士族的代表,至于你具体是谁,他们根本不在乎。

结果司马懿这个人实在是太能活了,熬死了几代人之后,曹魏就逐步被掏空,当年的进取精神,已经被奢靡的门阀之风所取代,曹家人也开始变得没了血腥,只剩下贵族的驱壳。

最后,司马懿家族篡夺了皇位,他们代表了天下士族共同的利益,而中国社会,也从此进入了封闭的门阀社会,上层打来打去,下层百姓只能受苦。

朝廷权力一直处于弱势,国家四分五裂,两晋南北朝的分裂,归根结底还是士族政治的结果,大家都只看中自己的眼前的家族利益,中央的控制力非常弱,社会就这么一直割裂下去。

直到隋朝开创了科举制度,大力引进下面的人才,让人才有上升的通道,才开始慢慢解决士族门阀的问题,中央在开始逐步实现对地方的控制,而这个工作,到了宋代才算真正完成,国家人才体系,通过科举不断流动,再也不会出现,袁绍那种四世三公的局面了。

曹操与袁绍之间的较量,本质上就是两种势力的较量,可惜袁绍这个人不行,曹操短暂的赢了,但最终还是士族占了上风,官渡之战一时的成败,并没有影响最终的结局。天下还是士族的天下,只有科举制的出现,这一些才有所改变。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-11-15 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: