- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

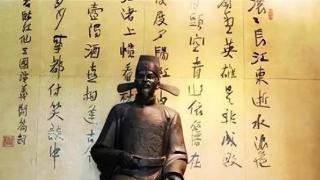

殿试考卷上仅写了八个字,就成了状元

在历史的考场上,有时一张纸胜过千言万语,一个简短的答案足以改变你的一生。

清代时,四川是状元,但他的科举试卷只写了八个字,是四川唯一的状元。

这是一个什么样的魔法世界?在这简短的八个字的回答中是否隐藏着更深的含义?清代唯一的四川状元,为什么只用几句话就能在科举制度中脱颖而出?

罗成祥1865年出生在四川省自中县的一个普通农民家庭。谁能想到,这个出身普通的孩子,会成为清代四川唯一的状元,在中国历史上留下浓墨重彩的一笔?

罗神祥的父亲在他很小的时候就去世了,由他的叔叔罗云鹏抚养。虽然家境贫寒,但他知道教育的重要性,并尽力支持侄子的教育。

年轻的罗申祥表现出惊人的天赋和过目不忘的能力,令村民们惊叹不已。他很好学,经常读书到深夜,忘记吃饭。

罗成祥九岁时,到成都锦江书院读书。刚进警校时,他是个瘦削的乡下男孩,说话带着浓重的地方口音。然而,他的才能很快引起了绅士们的注意。

有一天,一位著名的学者来访,他写了一副很难的对联。很多同学答不上来,但罗成祥保持冷静,想了想,写了第二篇,得到了学者们的好评。

14岁时,罗成祥参加了国家考试。起初,主考官们并不以为然,不知道这么小的孩子怎么会有这么多知识。然而,当罗成祥的文章被介绍出来时,观众立刻惊呆了。

主考官高培谷和他的助理杨锐对他大加赞赏,并决定选择罗的问题作为他们的首选。于是,年仅14岁的罗阿香以全国统考第一名的成绩进入成都军校继续学业。

在TunjingAcademy,罗成山学习更加努力。他经常对同学说:“我罗阿祥,出身贫寒,但我不会甘于平庸,总有一天我一定会在科举考试中取得辉煌!”这种坚定的信念体现在无数人身上。他支持我度过了最困难的日子。我每天晚上都学习

1893年,28岁的罗成山终于迎来了人生的重要转折点。他以第三名的成绩通过了今年的政府考试,有资格参加考试。

然而,1894年的考试给拉若祥带来了损失。他考试不及格,不得不留在京城,过着贫穷的生活。这些艰难的日子并没有打败罗成祥。

相反,它磨练了他的意志,丰富了他的经验。经过朋友的推荐,罗成祥有幸成为八旗公学的代课老师。这份工作不仅解决了他的生计问题,也为他提供了宝贵的学习机会。

在教学过程中,骆成骧不断充实自己的学识,磨练表达能力。他发现,要真正掌握知识,最好的方法就是教授他人。同时,他也结识了不少满族贵族子弟,通过与他们的交流,对清朝的国情有了更深入的了解。

1895年,骆成骧再次参加会试,这次终于金榜题名。在随后的殿试中,他遇到了改变命运的机遇。殿试题目是"国家之本,在于教化。阐其义。"骆成骧深思熟虑后,提笔写下了"民德归厚,国步方安"八个大字。

这八个字看似简单,却蕴含深意。"民德归厚"强调了教化的重要性,而"国步方安"则点明了教化与国家安定之间的关系。

这不仅回答了题目,更展现了骆成骧对国家治理的独到见解。光绪皇帝看到这八个字后,被深深打动。

他认为,这不仅回答了题目,更道出了治国的根本。就这样,原本排名第六的骆成骧,凭借这八个字一举夺魁,成为了清朝四川省唯一的状元,也是这片土地上的最后一位状元。

风雨维新路:在改革浪潮中砥砺前行

骆成骧的状元之名响彻京城,但他并未因此沾沾自喜。作为新科状元,他很快被任命为翰林院编修,开始了在朝廷中的仕途生涯。

恰逢中日甲午战争结束,清朝朝野上下都意识到了变革的迫切性。在一次廷议中,骆成骧大胆提出了变法图强的建议,引起了光绪皇帝的高度重视。

他指出,中国要在国际竞争中站稳脚跟,必须进行全面的改革,包括政治、经济、军事和教育等多个方面。这一观点与康有为、梁启超等维新派人士的主张不谋而合。

1898年,戊戌变法拉开帷幕。骆成骧被委以重任,参与了多项改革措施的制定和实施。在教育方面,他提出了"废科举,兴学堂"的主张,建议建立新式学堂,引入西方先进的教育理念和科学知识。

在军事方面,他力主学习西方先进的军事技术和组织方式,提出要建立现代化的陆海军。在经济方面,他提出了发展工商业、改革财政制度的建议。

然而,改革之路并非一帆风顺。保守派对这些改革措施强烈反对,认为这是在动摇清朝统治的根基。面对各方压力,骆成骧展现出了非凡的政治智慧。

他一方面坚持改革的大方向,另一方面也注意与保守派保持沟通,试图寻求各方的平衡。不幸的是,戊戌变法最终以失败告终。1898年9月,慈禧太后发动政变,许多改革派官员遭到处决或流放。

在这场政治风暴中,骆成骧的处境也变得极为危险。然而,他没有选择逃亡,而是留在朝廷,继续为国家效力。他认为,即使改革失败了,也不能放弃为国家谋求发展的努力。

教育兴邦:为新中国培育栋梁之才

随着时局变化,骆成骧逐渐从政坛退居二线,但他并未就此停下追求知识和为国效力的脚步。1905年,科举制度被彻底废除,骆成骧将自己的精力更多地投入到了教育事业中。

1906年,骆成骧受邀担任四川总督锡良创办的四川中西学堂的校长。这所学堂是四川省首批新式学堂之一,旨在培养具有现代知识和技能的人才。

骆成骧在此大展身手,亲自制定教学大纲,引进西方先进的教学方法,同时也注重传统文化的传承。

他常常对学生说:"学习西方,不是全盘照搬,而是要取其精华,去其糟粕,与我国传统文化相结合。"在他的领导下,四川中西学堂迅速发展,成为了当时四川省最著名的新式学堂之一。

许多学生在这里接受了新式教育,后来成为了各行各业的精英,其中不乏如吴玉章、杨闇公等后来在中国历史上留下重要印记的人物。

1911年辛亥革命爆发后,骆成骧虽然已年过半百,但仍然积极参与到新的国家建设中。他支持孙中山先生的革命理念,认为只有彻底推翻封建制度,建立民主共和国,才能真正实现中国的现代化。

在四川军政府成立后,骆成骧被推举为教育司司长,负责全省的教育事务。在这个位置上,骆成骧大力推行新式教育。他提出了"普及教育,提高国民素质"的口号,主张在全省范围内建立完善的初等教育体系。

同时,他也注重高等教育的发展,支持创办四川大学等高等学府。骆成骧坚信,只有提高全民的教育水平,才能为国家的长远发展奠定基础。

除了推动教育改革,骆成骧还积极参与社会文化事业。他与当时的文化界人士如章太炎、梁启超等保持密切联系,经常就国家发展问题进行探讨。

他还参与创办了多份报刊,如《四川日报》《新蜀报》等,通过这些媒体传播新思想,启迪民智。

值得一提的是,骆成骧在晚年特别关注女子教育问题。他认为,要实现国家的真正现代化,必须重视女性的教育。

在他的倡议和支持下,四川省开始大力发展女子学校,为年轻女性提供了接受教育的机会,这在当时的社会环境下无疑是一个极具前瞻性的举措。

学界泰斗:以学术之光照亮晚年岁月

进入1920年代,已届古稀之年的骆成骧开始将更多精力投入到学术研究和著述中。他将自己多年来的学习和思考凝结成文,先后完成了《诗经新解》《春秋公羊传注》等多部学术著作。

这些著作不仅展现了骆成骧深厚的古典学识,也融入了他对现代社会的思考,在学界引起了广泛关注和讨论。

骆成骧的学术研究并不局限于传统经典的注释和阐发。他善于将古代思想与现代社会问题相结合,尝试用传统智慧解答现代难题。

例如,在研究《春秋》时,他特别关注其中的外交思想,并结合当时中国面临的国际形势进行分析,为当时的外交政策提供了历史借鉴。

1928年,已经81岁高龄的骆成骧应邀出任四川大学国学研究所所长。尽管年事已高,他仍然保持着旺盛的学术热情。

每周,他都会在研究所举办学术讲座,与年轻学者们探讨学问,传授治学之道。在这些讲座中,骆成骧不仅传授知识,更注重培养学生的独立思考能力和学术创新精神。

骆成骧的学术态度深深影响了一代又一代学人。他常说:"学问之道,贵在创新。但创新不是标新立异,而是要在继承中发展,在发展中创新。"在他的指导下,许多年轻学者成长起来,后来成为了中国学术界的中坚力量。

即使在生命的最后几年,骆成骧仍然坚持阅读和写作。他常说:"活到老,学到老。只要还有一口气在,就要为国家的发展贡献自己的力量。"这种孜孜不倦的求知精神和报国情怀,成为了他留给后人的宝贵精神财富。

1933年,骆成骧在成都寓所安详离世,享年86岁。消息传出,举国哀悼。人们不仅缅怀他作为最后一位状元的光环,更怀念他一生为国家发展和教育事业所做出的巨大贡献。

骆成骧的一生,从科举时代走到了民国时期,经历了中国从传统到现代的艰难转型。他既是旧时代的杰出代表,又是新时代的开拓者。他的人生轨迹,恰似一面镜子,映照出了那个时代中国知识分子的命运和担当。

结语

骆成骧从科举状元到维新志士,从教育家到学界泰斗,他以自己的智慧和行动,在动荡的时代中为国家的发展做出了卓越贡献。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-08-24 23:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: