- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

蒋冕生下来就是神童,在文化方面造诣很高,过目不忘的本领

蒋冕生下来就是神童。

当然了,说他是神童,并非是指他奥数算得好,因为古代并没有奥数。

说他是神童,是指他在文化方面的造诣很高。

史书记载,蒋冕小朋友年仅十岁,就有过目不忘的本领。

不管读什么,看什么,只需一遍就能熟记在心,倒背如流。

虽然,倒背如流这种事并没有什么实际意义。

从小自带神童光环的蒋冕果然不负众望,十五岁,参加乡试,高中榜首。

内阁中有一位叫做丘濬的大学士,对蒋冕的亮眼表现十分注意,称赞他是“台辅之器”,日后必成栋梁之才,搞不好还能当上内阁首辅。

或许这只是这位丘大学士一时的谬赞,但在不久之后的未来,这份称赞将会成为真正的现实。

成化二十三年,公元1487年,蒋冕考中进士,并成为了翰林院中的一名庶吉士。

庶吉士是翰林院的短期职务,非品学优异者不能担任。

这种官员制度在永乐年间得以确立,几经发展,已经成为了大明王朝里一种极为重要的干部储备方式。

在明代朝堂里,甚至有这样一条不成文的规矩,那就是“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”。

如果不能在科举中考取功名,是没有办法到翰林院中任职的。

(翰林院)

而如果想在朝堂之中有更大的发展,比如担任六部长官(尚书),或者进入内阁,都需要你有过在翰林供职的经历。

假使你才学也够,水平也够,又有后台,背景也不错,好不容易拉关系才成为朝廷要员的备选,到了礼部,人家一问,您是哪一年的进士,哪一年入的翰林啊?

你一问两摇头,表示自己既不是进士,也没在翰林待过。

那不好意思,您这官位可能还得再等等了。

这么一听的话,翰林院简直是大官儿的摇篮,位极人臣的通行证。

的确可以这么说。

但我们要知道,翰林院虽然是个好地方,但翰林院里的进士们却是人满为患。

大家都是满腹才学经纶,都是实打实地通过科举考试进来的,你会背诗,我也会背,你会编书,我也能编。

你二甲及第,我一甲探花出身,谁也不比谁差到哪儿去。

而想要在这样高强度的竞争环境中脱颖而出,实在是一件十分困难的事儿。

蒋冕一度很迷茫,大明的官场就像一个深邃不见底的海沟,任何人只要进入其中,都会变成沧海一粟。

不过这也不能怪蒋冕,因为成化这个朝代,实在是一个十分平庸的时期。

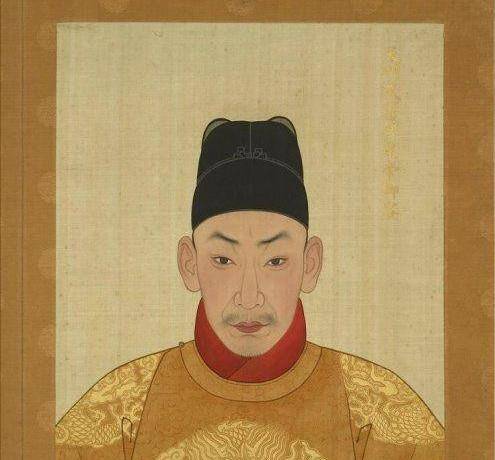

(明宪宗朱见深画像)

明宪宗朱见深性格懦弱,昏庸无为,在位期间没有干出过什么为人称道的成就,而朝廷里的大臣们上行下效,更是庸常无比,基本上是清一色的脓包。

坊间时常笑称,内阁里的三位阁老是纸糊的,而六部里的六位尚书是泥塑的。

平庸的官员有一个很大的特点,那就是虽然身在其职,但却很难干出成就,干不出成就,就很难再升迁,不能升迁,他们就会开始内卷,开始拼命的巩固自己现有的官职和地位。

朝廷里的要职都被他们牢牢把握,而像蒋冕这样的有心报国的年轻人就迟迟得不到机会。

但好在成化皇帝的时代虽然平庸,但皇帝总有驾崩的一天。

到了朱见深的儿子,孝宗皇帝朱佑樘即位的时候,情况发生了很大的改变。

大明王朝有过建文那样的书呆子,有过正统那样任性的年轻人,有过成化这样的平凡人,现在终于迎来了一位明君。

朱佑樘是个十分励精图治的帝王,他很希望大明王朝可以在自己的手里重现祖辈的荣光。

一个国家的发展,关键在于皇帝本人,但执行起来,却需要君臣携手,强强联合。

很显然,以成化皇帝留给儿子的这班老臣的能力,很难满足新皇帝的工作需要。

朱佑樘急需一批新的人才来帮助他实现梦想,而蒋冕,正是这样的人。

(明孝宗朱佑樘画像)

弘治二年,公元1489年,弘治皇帝一眼选中在翰林院里时刻追求上进的蒋冕,提拔他为礼部尚书。

礼部,六部之一,掌管王朝礼仪,祭祀,贡学。

而尚书一职,正是礼部的扛把子,一把手。

对蒋冕来说,这几乎是光速升职,但对弘治一朝的官员们来说,却已经是司空见惯了。

那些在成化一朝因为朝政昏聩疲敝而久不升迁的官员们,在弘治皇帝的选拔下纷纷得到了重要的工作机会,有的当了六部要员,有的成了御史,更有甚者,一步到位,直接步入内阁,成为了大明政治舞台的主心骨。

可以这么说,这帮文臣们如果不是遇到了弘治皇帝,基本上这辈子就算废了。

大臣们对皇帝感恩戴德,都希望可以干出政绩,干出成就,以此来回报皇帝。

但我们知道,朱佑樘同志的童年是十分悲惨的,他是宫女所生,自小长在深宫,被一群太监宫女养大,生活环境不好,吃穿用度也不够,所以从小身体就不太行。

登基之后,忙于政事,经常加班加点的工作,又极大的透支了身体健康,只活到三十六岁就死了。

文臣们很伤心,因为他们深受君恩,无从报答,所以他们只能把这份恩情放到弘治皇帝的儿子,武宗皇帝朱厚照的身上。

(明武宗朱厚照画像)

朱厚照的大名,想必就不用我再多介绍了,因为想要介绍朱厚照其实非常简单,只需要一句话就够了,那就是:

大明王朝历史上最能玩,最能闹,最能折腾的皇帝。

宠信宦官,整天在紫禁城里跟着一帮小太监鬼混。

耽于享乐,在皇宫里建设豪华大型娱乐场所,豹房。

纵马南巡,浩浩荡荡的组织人马四处旅游,说把朝政撂下,就把朝政撂下。

我曾经跟很多历史作者探讨过这么一个问题,那就是朱厚照同志为什么如此爱玩?

因为从这位皇帝一生的执政轨迹来看,他虽然玩乐无度,但却并不能算是一个昏庸的帝王。

朱厚照为人聪慧,尤其在军事能力方面非常突出,几次出巡,既平定过内部叛乱,也抵御过外敌入侵,总体来说还算是个小有成就的君王。

但这位君王身在紫禁城的每一天,却都毫无帝王的姿态和仪表可言。

疯吃,疯闹,疯玩,活脱就像是一个市井无赖。

一个本来极为聪明,原本可以踏踏实实做帝王的人,为什么会变得如此叛逆呢?

经过一番热烈的讨论之后,很大一部分作者们都认为,是因为正德一朝,文臣和内阁的势力太过强大,他们在方方面面制约,桎梏朱厚照,朱厚照深感自己的皇权被大臣分割,面对这种情况,他必须反击。

(明朝内阁)

他必须和文官集团抗衡,摆脱文官集团的束缚,而摆脱束缚最好的方式就是我行我素,谁也不听。

也许朱厚照的确感觉到了文臣们对他们的控制,但我却认为,这帮文臣们其实还是挺冤枉的。

他们只是臣子,别说六部长官,就算是内阁的阁臣,也没有权力对皇帝强硬的指手画脚。

文臣们的确很烦,早朝时他们会接二连三地上疏,规劝皇帝应该注意自己的言行仪表。

中午大臣们又会往内阁送折子,内容是希望皇帝可以不要铺张浪费。

到了晚上,还会有一些耿直的大臣嚷嚷着要面圣,理由是希望皇帝亲贤臣远小人,少跟后宫里那帮太监们一起玩乐。

但对十五岁就登基的正德皇帝朱厚照来说,他能分清谁是好人,谁是坏人?

大臣们如此爱管闲事,如此较真,只不过是因为惦念着弘治皇帝的厚恩,想要报答在朱厚照的身上罢了。

他们啰嗦,事儿多,有事没事就骚扰皇帝,但归根结底,只不过是希望可以通过自己的规劝,让皇帝成为一个更好的人。

而蒋冕,正是文臣中的代表人物。

他在正德年间位居内阁学士,每天最大的工作就是追在皇帝屁股后面“教育”皇帝。

但很可惜,朱厚照并不理解这份苦心。

一生玩乐的朱厚照同志同样英年早逝,三十一岁就领了便当。

最能闹腾的正德皇帝死了,最不闹腾的嘉靖皇帝登基了。

(明世宗朱厚熜画像)

新皇帝因为“大礼仪之争”和当时的首辅杨廷和闹得挺不痛快,嘉靖是正德的堂兄弟,按理说他继承皇位应该承继大统,尊正德的父母为先皇先后,但嘉靖同志十分倔强,他认为自己有爹有妈,凭什么认别人当爹妈?

皇帝不仅不认,还想要把自己生父母搬进明朝的祖庙供奉。

这场“究竟我管谁叫爹”的争斗旷日持久,很久都没有定论。

杨廷和和皇帝唱反调,坚决反对皇帝的意见,之后愤然辞职,首辅的位置自然就落到了蒋冕的头上。

至于有关大礼仪之争的更多细节,朋友们有兴趣的话可以去看一看我之前写过的有关杨廷和的一篇文章,我在这里就不再赘述。

杨廷和:嘉靖,我让你管谁叫爹,你就管谁叫爹,听明白了吗?

但不久之后,蒋冕也辞职不干了,原因很简单,那就是他和杨廷和持同样的观点。

(杨廷和画像)

是的,首辅,这是人臣之极,是多少官员心心念念,梦寐以求的职位,但蒋冕只干了两个多月,就辞职回乡了。

他走得十分潇洒利索,就像他当年健步如飞追着正德皇帝朱厚照然后给他灌输圣贤大道理时一样潇洒。

蒋冕辞职了,或者说,他受够了。

他从小到大接受到的教育都是正统的程朱理学,但偏偏自己摊上的两位皇帝都不是很守规矩。

即为人臣,不侍乱主,这是蒋冕的为臣之道,也是他的人生信条。

蒋冕离职后不久,嘉靖皇帝曾经屈尊邀请他接着回来上班,并且作诗一首,想要试探蒋冕。

闻说江南一老牛,征书聘下已三秋。

主人有甚相亏汝?几度加鞭不转头。

老蒋啊,你已经历经三四朝,我也让你回来好多次了,台阶也给你了,你得懂事儿啊,脾气耍够了就赶紧回来上班!

没想到蒋冕不为所动,只是轻描淡写地回了一首诗。

老牛用力已多年,颈破皮穿只想眠。

犁耨已休春水足,主人何故苦加鞭?

蒋冕表示,上班是不可能上班的,这辈子都不可能上班,回去给你干那更不可能,我现在在老家养老挺好的,你就别来烦我了。

天子呼来不上船,蒋冕,真有你的!

嘉靖十一年,公元1532年,蒋冕去世,时年七十岁。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-01-12 05:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: