- 我的订阅

- 社会

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

发掘历史智慧 应对气候变化

本文转自:人民日报海外版

发掘历史智慧 应对气候变化

200余名专家学者共论气候变化考古与社会可持续发展

本报记者 赵晓霞

《 人民日报海外版 》( 2024年01月08日 第 11 版)

第五届“世界考古论坛·上海”举办期间,与会学者考察江苏省常州市金坛区三星村遗址。

本报记者 赵晓霞摄

第五届“世界考古论坛·上海”上,获评重大田野考古发现的“四川广汉三星堆遗址:古蜀荣光和中华文明多元一体的见证”项目代表冉宏林(左)在作学术报告。

新华社记者李 贺摄

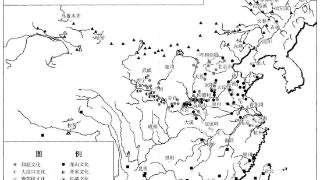

北京科技大学讲师连蕙茹关于“水文环境变化与文化响应:从土壤微形态的视野看良渚古城的兴衰”的研究样本取样点(数字标识处)。

受访者供图

日前,第五届“世界考古论坛·上海”举行。图为与会学者在会议现场观看考古文创产品。

新华社记者李 贺摄

近日,由中国社会科学院和上海市人民政府共同主办的第五届“世界考古论坛·上海”在上海开幕,主题为“气候变化考古与社会可持续发展”。与会学者说:“论坛主题十分应景”。

考古学的独特视角

人类对古代气候变化的经验与当前所面临的气候危机是否有可比之处,一直为学术界所关注。“考古学的视角提醒我们,了解过去可以为应对现在和未来的气候变化提供宝贵经验。自然气候档案和考古研究为认识人类如何应对海平面变化、气温骤变等各种气候事件提供了独特视角。”世界考古论坛·上海执行委员会的这段论述揭示了面对气候变化这一全人类共同挑战,考古学视角可以为人类可持续发展提供历史借鉴。

来自美国加州大学圣芭芭拉分校的环境考古学教授道格拉斯·J·肯内特,以跨学科的方法研究了公元14世纪和15世纪玛雅潘地区的气候变化与社会变迁,揭示出干旱如何引发玛雅潘的内部冲突。这项发现获评本届论坛“重要考古研究成果”之一。可以说,考古学研究展示了人类适应气候变化的各种可能性。

美国加州大学圣克鲁斯分校教授彼得·比尔的研究重点是过去的气候变化、博物馆和考古遗产,他带来的研究成果是“气候变化时代考古学的呼声:对跨学科和国际合作的呼唤”。彼得·比尔的关注点在于如何借助考古学提升公众有关气候变化对全球文化遗产构成威胁的认识。“考古学对于人类社会文化体系与气候环境互动关系的研究,为全球气候变化的研究提供了宝贵的视角,深化了我们对未来可持续发展路径的理解。”他分享了如何将气候变化的考古学研究转化为实际可行的科学行动,从而为相关决策者、机构等提供信息支持。

值得一提的是,与会学者认为,当前就气候变化问题所进行的讨论常忽视文化多样性在适应气候变化中的作用。人类的生存不仅取决于生物适应,还在更大程度上依赖文化手段应对环境危机和挑战。因此,保护和记录文化多样性至关重要。

历史的经验和智慧

气候变化成为当前人类可持续发展面临的严峻挑战之一。面对该挑战,考古学视角能提供哪些历史经验?与会学者给出了各自的答案。

在论坛上,来自40多个国家和地区的200余名专家学者通过对气候变化和社会可持续性发展的考古学研究理论与方法、文明兴衰与气候变化、气候变化对文化遗产的影响等多项议题进行讨论,展示了从历史中汲取应对气候变化的经验和智慧。

环境变化与早期文明的发展是北京科技大学讲师连蕙茹的重点关注方向之一。她关于“水文环境变化与文化响应:从土壤微形态的视野看良渚古城的兴衰”的研究采用土壤微形态方法,探讨了良渚人如何适应、管理、应对区域水环境以及水文变化与良渚古城建设、发展、废弃之间的关系。连蕙茹的研究样本来自良渚古城内钟家港河道的土壤剖面,揭示了这条城市水道在不同城市发展阶段的堆积组成与水流层序,以及其与近岸台地建造之间的相互作用。同时,研究还关注了古城内的居住址,并对城外的一系列遗址点和剖面进行观察,以深入了解区域范围内的沉积过程、水文条件演变以及人类活动对地貌的影响。

“研究发现,区域性水文环境从潮间带到低洼湿地的转变,为良渚古城的建造提供了适宜背景;对水环境变化的文化响应促进和体现了社会复杂化;频发的极端事件可能削弱了良渚的经济基础。可以说,不断变化的水文环境是影响良渚古城的出现、发展和消亡的重要因素。”连蕙茹说。

华东师范大学教授王张华也将目光投向重大气候事件、海平面变化和良渚的兴衰。王张华的研究通过对杭州湾沿岸多个新石器遗址地层的多指标研究,发现在良渚文化早期,杭州湾地区频繁发生极端风暴事件,风暴和干旱导致杭州湾南北两岸普遍发生盐水入侵以及水稻减产。良渚人于此时建造大型水利工程,反映了他们对于不稳定的气候环境的成功应对。良渚文化末期,海平面快速上升,极端天气事件频繁发生,良渚古城也遭受盐水入侵和洪水泛滥。

王张华认为,良渚早期和晚期的海平面差异,可能是良渚人适应策略成败的原因。根据相关研究数据,在当前全球气候变暖背景下,良渚末期的海岸带水涝灾害发展过程可以为当前的海岸带管理提供经验教训。

气候变化考古与社会可持续发展也是国际学术界关注的热点,《贡开世界遗产遗址的气候灾害风险》《安纳托利亚人对气候变化的适应:库尔特佩考古学的启示》……与会学者分享的研究成果也佐证了这一点。

来自新西兰奥塔戈大学的查尔斯·富兰克林·海厄姆教授关注的是气候变化与吴哥王朝的兴衰。在他看来,吴哥王朝的历史进程与变幻莫测的季风气候交织在一起。在600多年间,吴哥文明在气候稳定时期蓬勃发展。然而,15世纪的吴哥王朝经历了干旱与极端降雨交织出现的气候变化,这些变化因素破坏了水利系统,也造成了后续影响。

气变下的遗产保护

应对气候变化下遗产保护面临的挑战,已成为一项全球性事务,也是与会专家关注的重要议题。通过对相关数据的分析可以看出,近5年的气候变化更为显著,而气候变化对遗产造成不利影响的报道不时见诸媒体。2019年7月,日本南部九州地区一连数日连降大雨,引发鹿儿岛市山林地区大面积山体滑坡,此处的世界文化遗产“寺山炭窑遗址”未能幸免于难;2021年,河南、山西等地强降雨对古遗址、古建筑、历史城镇造成破坏。

瑞士伯尔尼大学考古科学研究所教授阿尔伯特·哈夫纳的研究重点是欧洲新石器时代和青铜时代,致力于整合自然科学和人文学科。他在接受媒体采访时表示,考古遗址的确受到了气候变化的威胁。这样的威胁主要来自长短期两个方面:一是野火等短期、直接的威胁;二是来自气候变化的长期危险。“比如,由于气温变高,冰川上保存的考古遗址受到了极大威胁。在瑞士,有一处考古遗址,大概有7000年的历史,但由于天气的变化,这些被冰川覆盖了数千年的考古素材消失了。”阿尔伯特·哈夫纳举例说。

国家文物局考古研究中心考古实验室与科技保护研究所所长张治国分享了关于考古遗址应对气候变化策略的思考。他从考古发掘遗址和城墙类土遗址两方面,提出了降水等主要气候变化因素的具体应对策略。“就考古发掘遗址来说,如果是重要考古遗址,可设计并搭建保护棚,保护棚侧面架设挡板,同时建设周边排水设施。如果是一般考古遗址,在风雨来临前用防水布遮盖探方壁,及时用水泵抽排水,防止积水长时间浸泡考古遗址。”张治国说。

就城墙类土遗址来说,张治国建议,在暴风雨预警来临之前,建设遗址周边排水设施,及时用防水布覆盖遗址,如发生滑坡坍塌,及时归拢城墙土,以备回夯使用。

“总体来说,建议提高对岩土类考古遗址的重视程度;加强遗址地气候变化趋势研究与重要考古遗址微环境监测,从定性到定量形成评价体系,明确影响机制;建立脆弱遗址气候变化风险预警与应对机制,实施气候变化对遗址保护长远研究工作等。”张治国说。

延伸阅读

世界考古论坛评选重大田野考古发现和重要考古研究成果,对世界范围内德高望重、学术成就卓著的考古学家授予终身成就奖。在第五届“世界考古论坛·上海”上,北京大学教授严文明获“世界考古论坛终身成就奖”;“四川广汉三星堆遗址:古蜀荣光和中华文明多元一体的见证”等9项获评重大田野考古发现;“中国考古学百年史(1921-2021)”“空间考古研究与环境危机:四十年的探索”等10项获评重要考古研究成果。

链 接

“世界考古论坛·上海”每两年举办一次,是国际考古学界的高端学术交流平台,旨在推进考古研究、传播考古成果、彰显历史文化遗产的现代意义。自2013年创立以来,论坛逐渐发展壮大,已成为中国考古学与世界考古学密切联系的纽带和推动全球考古学发展的重要力量。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-01-08 09:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: