- 我的订阅

- 情感

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

扎根雪域高原 奋斗书写新篇

本文转自:人民日报

超万名干部人才接力援藏三十年

扎根雪域高原 奋斗书写新篇

在西藏那曲市班戈县中石化小学,学生手拿营养餐等待放学。

新华社记者 丁增尼达摄

西藏林芝市嘎拉村的桃花吸引游客前来观花赏景。

本报记者 徐驭尧摄

西藏日喀则市岗巴县援藏干部帮助村民清除青稞田间的杂草。

赵启瑞摄(人民视觉)

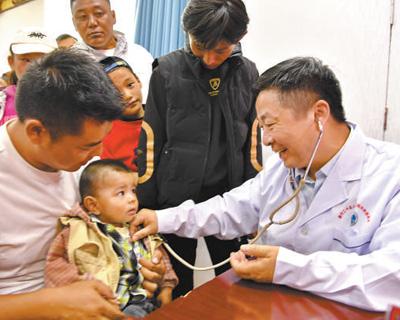

南京医科大学附属儿童医院心脏中心主任莫绪明在西藏拉萨市墨竹工卡县为儿童体检。

新华社记者 张汝锋摄

巍峨的念青唐古拉山与壮美的纳木错相映成景。

孙志芳摄(影像中国)

“在高原上工作,最稀缺的是氧气,最宝贵的是精神。”对口支援西藏是党中央作出的重大战略决策。1994年以来,先后有10批近1.2万名援藏干部人才奋战在高原各地。从经济援藏、产业援藏、科技援藏、就业援藏、扶贫援藏等,到医疗、教育人才“组团式”援藏;从给资金、建项目的“输血式”帮扶,到产业培育、技术支持、人才培养等的“造血式”帮扶……他们扎根雪域高原,一茬接一茬、一代接一代挥洒智慧与汗水,用实际行动诠释了使命与担当。

在全国对口援藏30周年之际,本版推出特别策划,讲述援藏干部人才与当地干部群众共同奋斗的故事,感受中国式现代化在世界屋脊创造的人类发展奇迹。

——编 者

桃花盛开游客来

本报记者 徐驭尧

“每年桃花节,村里许多游客说话都带着浓浓的广东口音。我们作为土生土长的嘎拉村人,听着分外亲切!”西藏林芝市巴宜区嘎拉村村委会副主任尼玛多吉说。

嘎拉村,这个位于318国道旁的小村落,每到春天都会迎来最热闹的时刻。漫山遍野的桃花灿若云霞,来自天南海北的游客徜徉其间。其中,来自广东的游客占了相当比例。

桃花村的名声越来越响,离不开来自广东的援藏干部人才的大力推广。“通过地铁专列等旅游推介方式,我们积极拓展客源市场,走生态旅游发展道路,两地交往交流交融日趋紧密。”广东省第十批援藏工作队综合办主任,林芝市文化和旅游局党组副书记、局长谭勇说。

“我们桃花源景区总面积是278亩,有1253株野桃树。今年桃花节,全村的旅游收入有360多万元。”尼玛多吉介绍。

林芝桃树都是野生树种,结出的桃子不能食用。回想当年,不少村民琢磨着把树劈了当柴烧。

嘎拉村党支部书记边巴不同意:“树砍倒容易,再长出来就难了。”如何盘活这些桃树?那时,城区的郊野旅游兴起,村民们抓住机遇,搭建帐篷、架设景观、组织各类文艺表演吸引游客,林芝桃花节的雏形由此而生。

为了帮助村里发展旅游,广东省第七批援藏干部,时任巴宜区委副书记、常务副区长孙世宏多次带着区里有关部门同志深入嘎拉村调研,提出“整合资源、村景合一、整村推进”的发展思路。随后,巴宜区累计筹措援藏资金600万元、林芝市旅游以奖代补资金100万元、巴宜区财政资金160万元,保护嘎拉村的野山桃树、推动基础设施建设。

施工时正好赶上林芝的冬天,嘎拉村村民给施工队员送来热气腾腾的酥油茶,让队员们心里暖融融的。半年过去,村里铺上硬化路、建起停车场,村容村貌大幅改善,嘎拉村成了名副其实的“桃花源”。

2015年春天,嘎拉村迎来了全新的桃花节,“桃花村”的名声不胫而走。第二年,嘎拉村桃花节旅游收入就突破100万元。越来越多的游客远道而来,只为一睹桃花盛景。

一座村庄,连接起相隔数千公里的广东和西藏。“咱们和广东的情谊,就像江水一样绵绵不绝。”尼玛多吉感慨。

【延伸阅读】

近年来,西藏经济增速位居全国前列,在中央支持下着力推动重要世界旅游目的地建设,拉萨雪顿节、日喀则珠峰文化旅游节、山南雅砻文化旅游节、林芝桃花节等成为响亮的旅游品牌。2012年至2022年,年接待游客从1058.39万人次增加到3002.76万人次,年旅游收入从126.48亿元增加到407.07亿元,增长约2.2倍。

小小驿站暖人心

本报记者 琼达卓嘎

西藏拉萨市城关区鲁固社区党群服务中心,几名老人坐在落地窗前惬意聊天。近100平方米的崭新大厅里,阅读区、就餐休息区、儿童娱乐区等一应俱全。

有时候,附近学校的家长来不及接孩子,小朋友就来这里写作业;外地游客来这里歇脚,工作人员会提供吸氧、饮水等暖心服务。

去年,这座北京投资援建的党群服务中心正式投入使用,如今已成为社区群众的温暖驿站。“我们提供雨伞、微波炉、缝纫机等免费使用服务。群众遇到困难,第一时间来我们这里寻求帮助。”鲁固社区居委会主任索朗江村说,依托这个平台,社区推动形成党建引领、党员带头、群众参与的基层社会治理新格局,打通服务群众的“最后一公里”,让居民真切感受到基层治理的温度。

北京援藏干部,城关区委常务副书记、常务副区长李峥还记得,援建前,有一部分党群服务中心不但设施陈旧,而且远离群众日常活动空间,办事不方便。

2023年起,北京持续投入援藏资金750万元,完成了辖区内62个党群服务中心的改造和建设。新的党群服务中心干净整洁,都选址在群众活动密集的区域,力求最大程度吸引往来党员和群众。

如今,许多党群服务中心已经成为周边党员和群众活动的中心,并依托独特空间优势开展活动——靠近学校的,为接送孩子的家长提供临时服务;靠近工程项目的,为拉萨务工人员提供休息空间。

“不但要建起来,更要用起来。”北京援藏干部、拉萨市城关区发改委副主任邓巍说,城关区组织街道和社区工作人员到北京学习服务管理,不断夯实基层治理基础;同时,引进北京建设社工体系的经验,完成了城关区78个村(社区)社工体系的初步搭建。去年,拉萨市城关区累计招聘了超过900名社工,充实到基层治理一线,积极参与社区的各项工作,了解居民需求,解决实际问题。

“西藏正处于城镇化发展的加速期,这对基层治理提出了更高的要求。在双方干部的持续努力下,本地社会治理水平正在不断提高。”拉萨市城关区委组织部副部长刘团飞说。

【延伸阅读】

西藏创新社会治理机制,制定出台全区市域社会治理现代化试点工作联系点工作方案、乡村治理领域专项整治实施方案等,综治中心和“智慧城市”“智慧边防”建设加快推进。在城乡村居、社区广泛开展“双联户”服务管理和“创先争优强基础惠民生”活动,引导群众广泛参与社会治理,打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

梦想种子发新芽

本报记者 鲜 敢

“师傅,每个螺丝都要拧紧,都是孩子们用的,稳稳当当才安全。”西藏昌都市实验小学教学楼里,校长吕鹏叮嘱正在组装新书架的工人。

吕鹏是来自天津的援藏干部。2022年7月,与他一同来到学校的,还有14名天津“组团式”援藏教师,涵盖了学校几乎所有教学科目。

“师父不仅带来了先进的教学经验,还有专注教研的职业精神。”刚刚在西藏自治区首届小学语文青年教师教学展示观摩活动中获得一等奖的年轻教师李佐倩说。她口中的“师父”,正是她的指导教师、天津援藏教师郑洁颖。

为提升优质教育资源覆盖面,历批次天津“组团式”援藏教师在昌都市实验小学开设公开课、示范课60多节,到昌都市11县(区)送教送培200余人次;围绕“青年教师—骨干教师—专业教师”人才阶梯培养链,援藏教师与本地教师结成了师徒帮扶对子,互帮互助,提高教学水平。

援藏教师的到来,还为孩子们打开了新窗口,播下美好与梦想的种子。

天津援藏教师赵加彬最近总是乐呵呵的。他带领的昌都市实验小学手球队,在暑期参加了天津的手球夏令营,6场激烈的比赛后,取得了第二名的好成绩。

作为前国家队队员,赵加彬把手球运动带到了昌都。由他牵头组建的西藏第一支青少年手球队,在业内小有名气。“孩子们身体素质好,又肯拼搏,好好培养,未来充满希望!”赵加彬满怀信心。

不光是手球队,近年来,援藏教师团队还在学校成立无人机兴趣小组,开设了飞行原理、无人机编程等有趣的课程,深受孩子们欢迎。

除了校内生活,援藏教师们还努力带着孩子们走出西藏,增长见识。2023年11月,在天津援藏工作队协调下,昌都市实验小学四年级的小学生岗达卓玛和3名同学一起前往天津市和平区四平东道小学,开展了为期一周的研学之旅。

“白天一起学习,放学后跟随结对伙伴回家,同吃、同住、同学习,两地孩子增进了了解和友谊。”天津援藏干部、昌都市实验小学副校长郎静说。

直到现在,岗达卓玛还经常和自己结对的小伙伴视频聊天,俩人总有说不完的话。

【延伸阅读】

2012年至2022年,国家累计投入西藏的教育经费达2515.06亿元,现有各级各类学校3409所,已形成比较完整的现代教育体系,建立起全学段学生资助体系。第七次全国人口普查数据显示,西藏每10万人中拥有大学文化程度的由2010年的5507人上升到2020年的11019人,新增劳动力人均受教育年限提高至13.1年。

医疗服务送高原

本报记者 琼达卓嘎

“又能看见了!”取下纱布的那一刻,71岁的扎珍老人热泪盈眶。她紧紧握住大夫龙潭的手,连声感谢。

47岁的龙潭是陕西西安市第一医院的主任医师,2023年参加了援藏医疗队,来到西藏阿里地区人民医院从事眼科临床工作。

扎珍老人上门求诊时,龙潭刚到阿里,还没从缺氧的不适中缓过劲来,就马上投入诊疗。通过详细检查,他发现患者得的是罕见的角膜疾病,需要进行角膜移植手术。

医院迅速组建了一支由援藏医生领衔的专家团队,凭借先进的医疗技术和丰富的临床经验,顺利完成了当地首例角膜移植手术。

“我给您买了副墨镜,是保护眼睛的,以后出门一定戴好。”临近出院,龙潭带着小礼物来到扎珍老人床前,反复叮嘱。

高原地区紫外线辐射强,角膜疾病的发病率较高,不少人未得到及时医治。

作为对口支援阿里的省份之一,30年来,陕西先后选派10批283名“组团式”医疗援藏人才和290名三级医院对口帮扶医疗人才,帮扶阿里地区8所医院,并推动陕西省人民医院等11家三甲医院与阿里地区人民医院签订“以院包科”协议,着力打造多个重点科室。这些年来,阿里地区人民医院科室增加了30多个,医疗救助水平得到了大幅提升。

援藏一年间,龙潭带领团队实施白内障手术200余例,无一例发生严重术后并发症。为了将优质医疗资源留在当地,援藏医生“传帮带”也成了惯例。阿里地区人民医院眼科医生次仁顿珠就是龙潭的第一个徒弟。

“去年我开始跟着龙老师进修。”次仁顿珠说,“他手把手教我做手术,传授诊疗技巧和经验,让我的专业知识和技能有了极大丰富和提升。”

在陕西省“组团式”医疗援藏的参与下,阿里地区开展了眼科普查,针对相关病症进行科普和宣教,农牧民群众对多种疾病的预防意识明显提升。

一批又一批的援藏医生,用专业知识和诊疗技能为高原患者带去了光明与希望。

【延伸阅读】

涵盖基本医疗服务和妇幼保健、疾病防控、藏医药等公共卫生服务体系全面建立,援藏省市助力受援地成功创建6家三级甲等医院,帮带1165个医疗团队、3192名本地医疗人员,填补2219项技术空白。人均预期寿命提高到72.19岁,包虫病、大骨节病等地方病和先天性心脏病、白内障等常见病得到有效控制和消除。

昔日戈壁变绿洲

本报记者 鲜 敢

西藏日喀则市南木林县的雅鲁藏布江畔,近50公里的道路两旁,树木葱郁、绿意盎然,让人难以想象这是在海拔近4000米的高原腹地。

20多年前,山东潍坊第一批援藏干部来到南木林县的时候,整个县城没几棵像样的树。风吹石头跑,地上不长草,氧气吃不饱,恶劣的自然环境严重影响了全县各族群众生产生活。

南木林县风沙大、蒸发量大,土壤中卵石、砾石多,水分、养分流失严重,种树极难存活。为了改善生态环境,潍坊第二批援藏干部建设了第一座潍坊林卡公园,让绿色走进了南木林县城。

2008年,潍坊第三批援藏干部进驻后,从植树造林入手开展生态援藏。他们与南木林县委县政府共同多方征询林业专家意见,在全县实施三年造林绿化工程行动,科学制定栽树方法,栽下柳树、杨树10万余棵,同时加强后期管护,树木成活率达到80%以上。

“誓将荒滩变绿洲”。援藏工作组通过实地调研,在雅江北岸规划了80平方公里的生态示范区,形成集牧草种植、畜牧养殖、特色加工、生态休闲于一体的综合性开发区。

经过援藏干部与当地干部群众的接续奋斗,到2024年,示范区栽植柳树、杨树等苗木288万株,完成造林4万亩,建设绿色走廊林网、水渠100公里,形成了集沙地、湿地、草地、树林等自然景观于一体的生态建设大格局。

环境好了,群众也走上了致富路。示范区周边5000余亩荒地成为良田,两万余亩耕地得到充分保护,土豆、青稞、油菜等主要作物产量大幅提升。新一批潍坊援藏干部又在县城周边的荒山上种下了40亩榛子树,进入盛果期后,每年将为当地群众增加收入10余万元。

据气象部门统计,自开展植树造林和防沙治沙工程以来,示范区周边风沙次数减少了1/3,含氧量提高了5%,空气湿度增加了10%。风沙小了、山川绿了、环境美了,昔日的戈壁荒滩变成了如今的生态绿洲。

“一茬接着一茬干,我们将不断扩大绿色面积,不断完善水利设施,不断提升管护水平,用心用情用力守护好这片雪域高原的‘塞罕坝’。”潍坊市第八批援藏工作组领队,南木林县委常务副书记、常务副县长李连平说。

【延伸阅读】

2018年以来,西藏累计落实山水林田湖草沙冰一体化保护修复资金49.33亿元。建立覆盖森林、湿地、草原、水生态等领域的生态保护补偿机制。2016年至2022年,年均为群众提供生态保护岗位53.77万个,累计兑现生态补偿资金126.37亿元。大力发展生态产业和碳汇经济,带动群众绿色就业创业。

资料来源:《新时代党的治藏方略的实践及其历史性成就》白皮书

《 人民日报 》( 2024年08月30日 07 版)

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-08-30 08:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: