- 我的订阅

- 科技

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

耕耘17年,结论6个字

本文转自:中国科学报

①殷亚东(左)和李志伟。

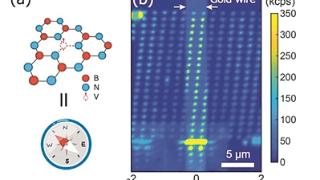

②电镜下的纳米材料结构图像:梅花香自苦寒来。受访者供图

■本报记者 刘如楠

打开殷亚东实验室的网站主页,映入眼帘的不是最新的研究成果,而是一幅幅精美的“画作”:有傲然绽放的梅花、有结满果实的西瓜藤,还有高尔夫球、珊瑚礁、崇山峻岭……

了解后才发现,这些五彩斑斓的画作并非由画笔绘成,而是显微镜下的纳米粒子,它们经过组装后,呈现出了各种样貌。

“科研有时候很单调,我希望大家能从中找点乐子。”因此,殷亚东总是鼓励同学拍下实验中有趣的画面,特别是在实验不顺利的时候。

殷亚东是美国加州大学河滨分校教授。2011年,他入选汤森路透集团发布的10年来“全球顶尖一百化学家榜单”,并在榜单中名列第二。

近日,他领导的团队在《科学》发表论文,首次证实磁场分布具有手性,开发出利用纳米粒子在磁场中组装以创建手性结构的新方法。该方法可以广泛应用于各类纳米材料中。

“如果说这项研究有什么偶然性,那就是我遇到一名优秀的博士生——李志伟。”殷亚东对《中国科学报》说。

他们只做两件事——“制造士兵”和“排兵布阵”

研究发表之前,殷亚东已经在纳米材料磁性组装领域耕耘了17年。

概括来说,他和团队一直在做两件事——“制造士兵”和“排兵布阵”。

前者是不断制备新型纳米材料颗粒,如各类金属和氧化物的纳米颗粒。后者是组装,根据材料特性和实际需要,将纳米颗粒放置到合适位置,使之形成新结构,实现特别的功能。

从化学角度出发,他们希望能够实现“自组装”:制备出纳米颗粒后,让它们“自动找到同伴”,按照a、b、c、d……排列整齐。

这也正是困难之处。想象一下,让两条漂浮在太平洋上的小船互相找到彼此的难度。如果有n条小船,如何能让它们根据指令“排兵布阵”?

磁性组装是个好办法。“拿一块磁铁,可以把散落在各处的钉子都吸起来。如果将不同的纳米颗粒附着在氧化铁材料上,纳米粒子就可以在磁场‘排排坐’。通过改变磁场大小,这些纳米颗粒就会呈现出不同的结构和性质。”殷亚东说。

比如经过磁性组装的纳米颗粒会形成具有周期性的长链,使光发生衍射,形成光子晶体材料。如果将其嵌入钞票中,遇见磁铁就会变色,这可以应用于防伪标识、防伪涂层中。再比如化学物质检测,将检测液滴在相应的光子晶体上,根据其颜色变化可以判断是否存在某种物质。

这篇论文得出的结论一点都不复杂,甚至用6个字就可以概括:磁场是手性的。换言之,磁场沿中轴线的分布,就像我们的左右手一样,互为镜像,但又无法完全重合。

根据这一特性,研究人员就能通过磁性组装,使任何材料都能在分子到纳米的尺度上快速形成手性结构。

这意味着,在短时间内,太平洋上随意漂浮的无数船只,可以在磁场作用下,按照手性分布排列整齐,无论是巨型游轮,还是小木船。

把磁场刻进脑中,终于迎来“灵光乍现”

既然是如此简洁明了的结论,为什么大家都没想到,偏偏是第一作者李志伟吃到了第一口“螃蟹”呢?

这还要从几年前说起。2014年,李志伟从苏州大学硕士毕业,来到加州大学河滨分校,跟随殷亚东读博。对于李志伟来说,从生物化学转向纯化学实验研究、聚焦于磁性组装方向是全新的体验。

在读博的5年半时间里,李志伟一直致力于合成纳米材料,将不同形貌、不同大小的纳米材料利用磁性组装成复杂结构,并赋予不同的功能。用他的话说,“几年的积累,让我把磁场刻进了脑子里,无论想到什么问题,都会自然地把它和磁场联系在一起”。

临近毕业,他终于迎来了“灵光乍现”的时刻。

当时,李志伟读到了一些关于手性现象的文献,了解到手性在自然界中广泛存在,比如DNA、氨基酸的分布等。有趣的是,如果某一手性分子结构作为药物疗效很好,其镜像分子结构的化合物往往无法与目标分子结合,若对治疗无效,甚至可能成为“毒药”。

读着读着,李志伟自然而然地想:磁场会不会是手性的?他随即开始检索文献,却一无所获。

很快,这个刚冒出来的念头几乎瞬间泯灭了:“这听起来很简单,又很不可思议。如果磁场分布也遵循手性,那这么多年,前人为什么没发现?”

就这样,在毕业答辩的压力下,他将这个想法搁置下来。

时间来到2020年,受疫情影响,李志伟最终决定继续在本实验室做博士后。空闲下来的他开始着手进行实验验证。

当他用磁性纳米棒复制了磁场的空间分布,很快测量到了圆二色光谱,这提示永磁体的磁场分布具有手性。“我就像发现了新大陆一样,非常兴奋!”李志伟说。

后来,他又将手性结构通过纳米粒子的磁性组装转移到了各类材料中,包括氧化物、半导体、聚合物、小分子和荧光纳米材料等。

“通过对手性的调节,可以制造更复杂的光电器件,也可用于快速检测与某些疾病相关的手性或非手性分子,例如癌症和病毒感染。”论文第一作者李志伟说。

享受单调的科研生活,给自己找点“乐子”

回顾李志伟的科研成长经历,殷亚东说:“他读博的前两三年,都没做出特别好的成果,一直处在打基础、准备起跑的状态,和大家的差异并不明显。但从第3年起,他便做出了一系列很有意思的工作。而且越往后,他越有独特的思考和想法,而非仅仅完成某项任务。”

“只有将基础打牢,不会犯基本错误的时候,作为导师才可以为他搭更高的平台。如果学生在基本实验层面还需要导师帮着一点点分析的话,导师就很难有用武之地了。”殷亚东说。

因此,殷亚东多年来指导学生的一个秘诀就是:花时间去观察学生处于哪个阶段,在不同阶段给予其相应的指导帮助。

临到毕业时,殷亚东还会和每名学生来一次“促膝长谈”,细数他们拥有的“武艺”,如产生想法的能力、实验设计能力、实验操作能力、完整表达研究结果的能力等。经过剖析之后,学生对自己了解得更清楚,未来的工作学习中也会更有针对性。

截至目前,经殷亚东实验室培养的硕博生、博士后、访问学者中,有60名在国内外高校、科研机构中担任正副教授、研究员。

在殷亚东实验室网站主页的最上方,“Science as Art”几个词赫然醒目。在他看来,大家做出的材料结构千变万化,在电镜下会呈现出独特的美。“很多时候我们的实验结果可能不尽如人意,但希望学生能留意到它展现出的结构之美。”殷亚东说。

这些年,学生们拍下了许多有趣的画面。这些“画作”多次获得美国材料学会“科学即艺术”奖项。

“做科研并不容易,有的时候很单调,也很枯燥,但希望能尽量给自己找点乐子。无法享受过程的话,怎么能做出好东西呢?”殷亚东对《中国科学报》说。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-08-17 12:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: