- 我的订阅

- 社会

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

“追星”青年,记录中国空间站“成长”

本文转自:新华社

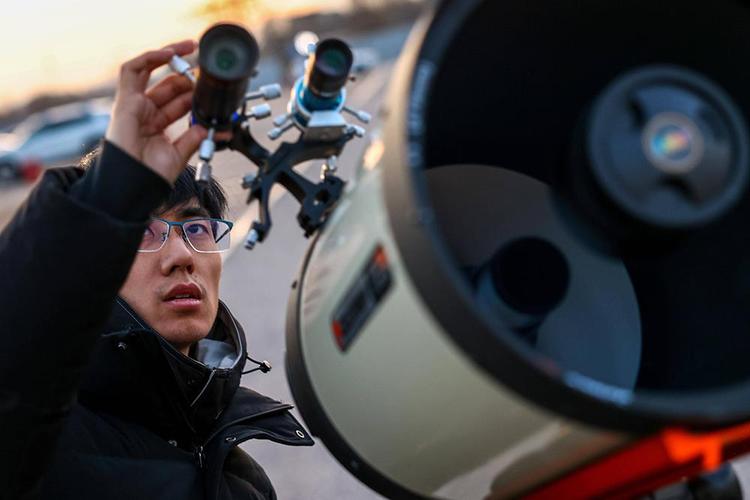

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋调试追踪拍摄设备,计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。新华社记者 刘金海 摄

2022年,“90后”天体物理学博士刘博洋,用自主研发的光学跟踪程序在地面成功拍摄到中国空间站清晰特写影像,用镜头记录着中国空间站的“成长”。

出生于1990年的刘博洋,从小就对天文有着浓厚的兴趣。刘博洋高中加入学校“天文社”,高考考入北京大学物理学院天文系。本科毕业后,他去了中科院国家天文台,之后通过联合培养去西澳大学读博。目前,刘博洋正在参与北京大学“6-8米口径成长型通用光学望远镜项目”。

从内蒙古鄂尔多斯一个喜欢用望远镜看月亮的男孩,到天体物理学博士,再到天文摄影师,刘博洋用多种方式探索着星空。对于未来,刘博洋有着清晰的规划,他希望自己的工作可以具有一定的科研和工程价值,也做好天文科普,把星辰大海的故事讲给更多人听。

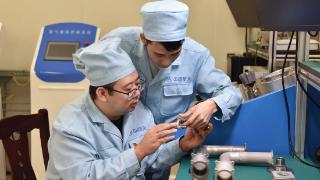

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋组装调试追踪拍摄设备,计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋组装调试追踪拍摄设备,计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋组装调试追踪拍摄设备,计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在位于北京昌平的家中,刘博洋接受媒体采访。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在位于北京昌平的家中,刘博洋与合作团队进行电话会议。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,刘博洋拉着追踪拍摄设备,前往位于北京昌平的家附近的一处拍摄地点。这一天,他计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。追踪拍摄设备的组装及校准测试费时费力,为了能在短短几分钟内捕捉到“过境”的航天器,刘博洋每次都要提前两个小时左右开工。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋调试追踪拍摄设备,计划拍摄即将返回地球的神舟十四号载人飞船。新华社记者 刘金海 摄

12月4日,在北京昌平一处拍摄地,刘博洋使用追踪拍摄设备,拍摄神舟十四号载人飞船。当日,神舟十四号载人飞船撤离空间站,顺利返回地球。新华社记者 刘金海 摄

9月21日凌晨,刘博洋(左)在北京密云拍摄中国空间站过境,屏幕中为望远镜捕捉到的中国空间站过境实时画面。新华社记者 郝昭 摄

9月21日凌晨,刘博洋(左)展示当日拍摄的中国空间站过境画面。新华社记者 郝昭 摄

9月21日凌晨,刘博洋拍摄完中国空间站过境后进行后期数据处理。新华社记者 郝昭 摄

9月21日凌晨,在北京密云,刘博洋(左)调试好拍摄设备,等待中国空间站过境。新华社记者 郝昭 摄

9月21日凌晨,刘博洋在北京密云架设拍摄设备,准备拍摄当日过境北京的中国空间站。新华社记者 郝昭 摄

9月21日凌晨,刘博洋展示当日拍摄的中国空间站过境画面。新华社记者 郝昭 摄

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2022-12-13 17:16:00

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: