- 我的订阅

- 娱乐

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

“巨无霸”道具帆船长达13.6米

本文转自:北京青年报

瓦格纳经典歌剧将在国家大剧院三度上演本报记者直击排练现场感受震撼舞美

“巨无霸”道具帆船长达13.6米

▲演员在排练中

4月10日至14日,瓦格纳经典歌剧《漂泊的荷兰人》将在国家大剧院三度上演,目前正在紧锣密鼓的排练中。《漂泊的荷兰人》讲述的是海上的故事,船成为这部歌剧中最不可或缺又引人注目的道具。正式演出中的两艘巨型帆船——挪威船长达兰德之船长达12.8米,高达5.1米,宽为7.5米;大名鼎鼎的荷兰人鬼船的尺寸则更为巨大,长达13.6米,宽将近9米,堪称“巨无霸”。这些巨大的道具是如何摆布、操作,那些令人震撼的效果又是如何实现的呢?近日,北京青年报记者来到国家大剧院位于地下三层的绘景间,直击这部舞台呈现堪比科幻大片的歌剧巨作的排练现场。

道具帆船占据半个绘景间

国家大剧院绘景间配置了吊杆和轨道升降机,可用于绘制画幕等。由于空间高度充足,也常用于布景道具的修复、周转,以及部分小道具的制作。少数自制剧目因为特殊的舞台设计,演员必须在实景上进行排练,因此会将排练放在比排练厅面积更大、空间更高的绘景间内进行。《漂泊的荷兰人》就是这样一部剧目。

通往绘景间的过道两旁,布满了服装和部分道具,每件衣服的袖子上都用别针别着演员的名字用以区分。刚刚进入绘景间,就被眼前的“庞然大物”所震撼:一艘巨型帆船几乎占了半个绘景间,破旧的白色船帆显出了和剧情相配的年代感。

“这部戏的风格是比较写实的,所以剧中的两艘大船的形象都非常写实。”《漂泊的荷兰人》舞台监督李根实介绍说,在绘景间看到的挪威船是舞台上的真实造景,而实际规模更大的荷兰人之船因高度限制,在排练中使用的则是替代模型。

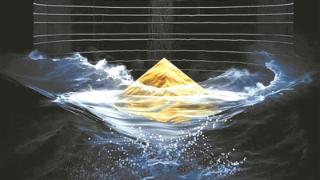

高科技手段呈现海浪

作为国家大剧院制作的首部瓦格纳歌剧,《漂泊的荷兰人》前两轮上演时就以经典的故事情节、鲜明的瓦格纳风格音乐,尤其是堪比3D魔幻史诗大片的舞美效果给观众留下了深刻的印象:阴森恐怖的幽灵船,薄纱、丝绸与12块大幅投影幕布,结合高科技手段的巧妙运用,逼真表现出大海上波涛汹涌、狂风肆虐的场面,搭配大气磅礴的音乐,散发出一种超自然的力量。

在28日的排练中,复排导演斯蒂芬·格劳格雷选择为大家展示了《漂泊的荷兰人》第一幕中的精彩片段,托马斯·卡则里、迪米特里·乌利亚诺夫、王冲等中外歌唱家引吭高歌,在摇晃的大船上演绎了挪威船长达兰德在海上遭遇荷兰人“鬼船”的情节。

“瓦格纳这部戏的第一幕中,角色比较简单,只有三个角色,却扛起了40多分钟的戏。一部分观众会觉得情节有些慢。为了让观众获得戏剧、音乐以及感官上的平衡,导演团队在写实的基础上尽量把道具放大,再加上投影画面里的海浪,给观众一种视觉上的压迫感。”李根实介绍说,“海浪来自于真实的海浪素材,但是又比真实的海浪大了很多。导演团队把视觉设计得非常满,让观众有足够的视觉震撼。这样可以抵消戏剧上的平淡感。”

换景需70人合作才能完成

瓦格纳的歌剧作品一向被认为篇幅大、演出难、艺术成就高,从演出者到欣赏者都面临挑战。《漂泊的荷兰人》舞美设计与舞台呈现涉及人员之多、场景之宏大、换景之复杂,在前两轮演出中备受关注。由于布景的尺寸非常大,舞台切换过程的技术难度也非常大。“为了将船顺利推到舞台前面,需要灯光、投影、机械吊杆等一系列动作编排才能实现。”李根实说,“首轮演出时,我们遵循瓦格纳歌剧的习惯,没有设置中场休息,三幕从头演到尾。这样一来,在第一幕结束之后,在间奏音乐里,我们要换景换到第二幕。第二幕结束也同样如此。舞台的切换对我们来说是个极大的挑战。”

这部剧的幕后换景是舞台机械和舞台装置互相配合,需要60-70个人同时合作才能完成。这在国家大剧院的作品中,体量算是比较大的。

手动摇船呈现真实效果

为了呈现真实的海上视觉效果,导演和舞美设计为两艘船都设计了可摇晃的装置。北青报记者在现场看到,演员在船上表演时,遇到有风浪的情节,船的后面有一排装置师傅负责摇船,台上的演员也随着船体的摇摆呈现出风浪来临时的反应。“演出过程中,装置师傅们会根据剧情和音乐的变化摇船——随着音乐和剧情的变化,摇船的幅度也发生变化。” 李根实说,“摇船的幅度分为五个级别,一级是很缓慢,微风。突然来一个大浪大概是四级,后面会有专门的人提示,以达到最好的效果。”

据李根实介绍,演出的时候,船的前面两侧有蓝色的绸子,也是由技术人员手工抖动,“再配合海浪的投影效果与灯光,在观众席看起来的效果将非常真实。”

杂技演员出演水手

在宽阔的绘景间内排练,便于还原舞台上大船的摇晃效果,从而让演员们提前适应这种高难度的表演场景。除了三个主演以外,还有哑剧和杂技演员,他们扮演水手。当船长达兰德说,“暴风雨来了,赶紧把帆升起来赶紧抛锚,我们要躲避一下。”水手们就在后面紧张地做戏剧表演,拉绳子、爬桅杆、把帆收起来。李根实介绍说,“为了演员们的安全,必须在上舞台之前就让他们足够适应。而且剧组也特地找了专业的杂技演员,因为他们有爬高的专业技能,更能保证安全。”

全剧最后“重中之重”的沉船场景也采取了非常巧妙的设计:“沉船之前,船上的液压装置会让船头先翘起来,展现船进水之后真实的物理效果。之后再用整个主舞台载着船头下降。这样的双重效果将会在视觉上加大船体的错位感,营造出震撼的视觉效果。”李根实说。文/本报记者 田婉婷

摄影/本报记者 李娜

统筹/刘江华

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-03-30 09:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: