- 我的订阅

- 娱乐

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

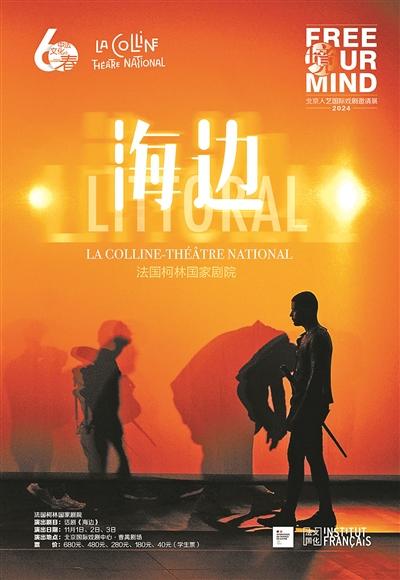

《海边》:“父亲”作为一个角色,一种结构,一个象征

◎曹申堃

上月,由加拿大导演瓦吉·穆阿瓦德执导的作品《海边》作为北京人艺国际戏剧邀请展受邀剧目,在北京国际戏剧中心的曹禺剧场上演。此前,该戏也在今年的乌镇戏剧节上与观众见面,收获了热烈反响。

赋予“老戏”新意涵

瓦吉·穆阿瓦德(WadjiMouawad)1968年出生于黎巴嫩。在他八岁时,为了躲避黎巴嫩内战举家移居法国,之后迁居加拿大蒙特利尔。穆阿瓦德著作颇丰,还是一位“多边形战士”,在各领域都有着不俗的成绩:他写过小说、广播剧,做过剧场作品,导演过电影,同时还是多栖演员;其戏剧剧本《焦土》曾被加拿大当红电影导演、执导《沙丘》系列的丹尼斯·维伦纽瓦改编成为《焦土之城》,并提名奥斯卡最佳外语片奖。

《海边》(Littoral)最初于1997年在美洲戏剧节上由魁北克的创作团队演出,2007年成为巴黎国立高等戏剧艺术学院学生的毕业作品;2009年,魁北克团队重新创作了新版本,以《海边》《焦土》和《丛林》三部曲形式在阿维尼翁戏剧节上呈现。2016年以来,穆阿瓦德在法国巴黎柯林国家剧院担任总监,此次来华展演的《海边》,正是由该剧院根据2009年出版的剧本于2020年推出的复排版本,时长将近三个小时。

这一版《海边》由两部分构成,前半部分主要围绕主人公威尔弗里德展开。自威尔弗里德一出生,父亲就从他的生活中消失了,而父亲的去世,让父子不得不重新发生关联。他准备将父亲与早年去世的母亲一起合葬,但遭到舅舅的强烈反对。威尔弗里德这才了解母亲去世和父亲多年失联的原因。后半部分,深陷困扰的威尔弗里德决定将父亲的遗体运至故乡安葬,然而遥远的故乡已经满目疮痍,墓地人满为患,父亲的亲属也拒绝接受这具遗体。威尔弗里德自此携遗体开启一段旅程,途中遇到了经历着悲痛的、愤怒的年轻女孩西蒙娜。之后,许多同龄人加入到这个队伍中,这些女性每个人都经历着不同却又相似的现实,并将威尔弗里德死去的父亲视为她们每个人失去的亲人的象征。

穆阿瓦德最初创作《海边》时显然是基于他个人在战乱中的经历、见闻和思考。这出戏毕竟已有将近30年的历史,穆阿瓦德本人坦言自己并未想过要不断重启《海边》复排。然而在2020年,剧中父亲的死亡、故乡的尸横遍野似乎又被新的现实赋予了新的意涵。在这样的契机下,作为剧院总监的穆阿瓦德开始思考,是否能以这出“老戏”挽救剧场、悼亡逝者。

谦虚地对待未来

穆阿瓦德在为柯林国家剧院复排版《海边》撰写的缘起文章中说,“天使悄无声息的一步总是在你最不经意的时候到来,有时你不得不倾听它的脚步。生活在嘲笑我们,而我们能做的就是陪着它笑,或者至少不要太敏感。当下变得如此不稳定,这是我们必须学会热爱的现实。”饶是如此“热爱现实”,创作者本人肯定也没有想到,距离本次复排不到四年时间,这出戏又有了更加迫切的现实意义:巴以冲突让中东再次陷入兵燹,给人感觉情况并没有进步,以至于“常看常新”这个词不知道应该被视为一种对创作者先见之明的恭维,还是一种对世界的巨大讽刺。

“对未来要谦虚。我们不能对未来做过多的假设,而是要利用我们现有的一切,重新发现戏剧的特别之处。”应该说,《海边》之所以“历久弥新”,除了偶然的客观因素之外,也不乏很重要的主观创作因素作为保证:它并没有基于特定时间地点和历史事件进行书写,比如戏中从未指明“故乡”到底是哪里、“战争”到底指哪场。所以,观众既可以将《海边》锚定在20世纪40年代的欧洲,也可以把它揳入冷战的历史框架,抑或将其置入当下世界各地局部热战的语境,这样也就避免了将时代的特殊性放大到过分的地步——实现了某种对未来的谦虚。

不过这样一来,创作者也必须要考虑剧作本身是否会变得过于悬浮、轻佻,无法切中现实要害。于是,将目光锁定在个体的、真实具体的创伤性经历上,成为某种必然的选择。一方面,对于穆阿瓦德来说,似乎战争中更重要的并非是哪几方之间的冲突和对抗,观众要搞懂的也绝非是几股力量之间到底如何拉锯,而是具体的个体平民面对了什么样的生死离别,这种人道主义灾难在任何一场战争当中都是必然存在,却往往被忽视,也值得被书写的。另一方面,无论是戏的前半程中舅舅讲述的母亲去世的真相,还是后半程女性角色的歌唱、狂怒和大笑,都把女性面对的牺牲和结构性失声特别强调出来,为书写历史时容易出现的个体经验缺失提供了解决方案。因此我们可以说,《海边》既是具体的,也是抽象的,既关乎时代中人的特殊命运,也的确可以在某种程度上超越时代、国家的边界,抵达万里之外的观众,使他们有一些收获和共鸣。

观众获得创作者的邀请

事实上,自从《海边》剧本出版以来,其他国家的剧院也在排演自己的版本,比如韩国世宗文化会馆就在今年年中上演了该剧。从演出资料上看,各版本的舞美都比较传统。但穆阿瓦德此次带来的版本几乎摒弃了一切非必要的舞美手段,以一种极其简约的方式呈现。首先,舞台设置简洁、透明,大幕拉开时是空无一物的“黑箱”,直到演员走上舞台,两两一组用白色胶带围出边框,演出区域才就此划定;接下来,服装和桌椅“从天而降”,迅速建立起假定性和扮演的原则。舞台空间和演员的身体成为两种本质性的剧场要素,其他一切只是对二者起到修饰的作用;环境和角色如同皮肤一样披罩在演员身上,在假定性的原则公式支配下,演员的身体可以随时剥离、进入。简而言之,穆阿瓦德不是要为观众营造某种完全确切可见的、沉浸可感的氛围,而是要让观众运用自己的想象,主动地参与到情境的创造之中。

同时他也意识到,这种假定性并不应该成为某种默认的、潜在的、操纵性的规则,它应该成为一种可以被言说的、透明化的机制,甚至可以被不时打破。比如在父亲的追悼会上,主人公威尔弗里德母亲一方的亲属悉数到场,女性家属纷纷走向舞台左侧,表示自己已经来到了墓地,而舅舅则站在台右,拒绝已经被舞台上的演员甚至观众共同认可的空间变换。立于台左的角色不断劝说,舅舅终于同意“来到”墓地,然而这一空间的变化并没有实质性地在舞台上通过舞美、服装道具的变化展现出来;相反,台上的一切纹丝未动,所有的变化只是发生在观众的脑海当中。在这样的方式中,观众获得了创作者的信任和邀请,进而也可以顺畅地浸入之后的情节当中。

一连串人名被说出的意义

《海边》的后半段与其说是一场“奥德赛”,不如说更像阿拉伯民间故事集《一千零一夜》:二者都是由集体创作、收集而成,都是由女性讲述,所有这些没有确定头尾的经历都是以连缀的形式进行组织,接着又被一个更外层的故事——威尔弗里德寻求安葬父亲的故事所包裹起来。在这里,“父亲”既是一个角色,也是一种结构,更是一个象征;“父亲”最终之所以获得某种平静,并非因为他被凝固在了确定的死亡之中,而是因为他的身上绑缚了无数个亡者的存在,是沉重的战争和苦难让他获得了无数倍的重量。如果说“土地+死亡”意味着分离,那么“海洋+死亡”则意味着一体。于穆阿瓦德而言,“安息”只能完成于一个更加宽大的、世界性的怀抱,在那里,人们不会基于不同的原因死去,他们只是因为苦难死去,而苦难也是每个人的必然宿命。

全戏结尾,当一连串的人名如潮水一般向观众涌来时,我们清楚地意识到,这些人名本身对观众而言只是一串无意义的字符,但其被挨个说出,却有着十足的意义——它使得整部戏成为一段集体的、公共的记忆,成为一个必须完全经历的悼亡仪式,成为一座非物质的纪念碑。每个亡者的墓志铭是如此短小,但也如此确凿,他们的一生似乎足以被一句简短的话语所概括,因着这一句话的存在而十分渺小,也因着这一句话的存在而得到救赎与永恒。供图/北京人艺责任编辑:常林(EK008)

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-12-06 11:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: