- 我的订阅

- 国际

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

网络暴力 人性之恶不容放纵

本文转自:河池日报

网络暴力 人性之恶不容放纵

罗力玮

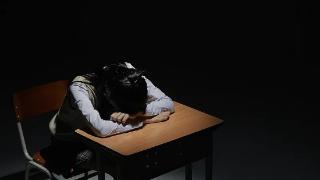

日前,武汉一小学生在校园里遭车辆碾压而丧生,部分网民却将这位小学生之母的妆容、表情、心态、动机之类无关紧要甚至“莫须有”的东西放到聚光灯下,风言冷语,百般挑剔,“私刑拷打”。6月2日,那位刚刚经历丧子之痛的母亲坠楼身亡,虽说依旧有网民“按常识判断,网友言论不至于产生如此结果”,但舆论的主流已将此事与之前的网暴案例并列,开始了对网暴的声讨。

鲁迅在文学作品中描写过刑场边上的麻木看客,现实生活中也有过聚在楼下高声叫唤“跳啊,快跳”的冷漠路人,类似的诸多事例足以说明,人性之中并不全是高贵温暖且永恒不变的闪光点,相反,生活中还有许许多多的情境、因素,都可以成为“人性之恶”的培养基、扩增器,进而制造出诸多恶果。

心理学家津巴多主持过一次著名的实验叫“斯坦福监狱实验”。实验征募了一批身心健康、情绪稳定的大学生作为参试者,这些人则随机分为“狱卒”和“犯人”两组,随后进入模拟的监狱环境。实验一开始,参试者便身穿制服或囚衣,相互间只以编号相称,受此类“去个人化”“去人性化”规范强烈影响的参试者很快“进入角色”:仅仅几天,这些原本单纯的大学生就已性情大变,“狱卒”组变成了残暴不仁的虐“囚”狂魔,而“犯人”组则备受折磨、心理崩溃,实验也因此被迫提前终止。

今天的网络环境与实验模拟出的监狱环境有不少相似之处,比如网民面对的“人”,通常就很难说是“活生生的”“有血有肉的”,相反,距离感或疏离感却很明显,可以说网络天然具备“去个人化”“去人性化”的特征。相当一部分网民偏生“自我感觉良好”,自认占据“道德高地、真理高地”,动辄无端怀疑他人动机、人品,乱设“道德法庭”;营销号则为了骗取流量不惜妖言惑众,或随意构衅,或推波助澜。倡者启其绪,和者衍其波,一个小小的“由头”就足以催生出一轮后果严重的网暴风潮,“好人”变成“恶魔”,把受害者推入深渊。

国外一位深受网暴之苦的公众人物在公开演讲中说,过去十多年间她在网上遭受了无数网暴,但在同期的线下生活中,遭遇类似言语攻击和羞辱的案例寥寥无几。可以想象,如果网暴施暴者与受害人将接触环境由线上改为线下,施暴者的恶言暴行显然不会如网络施暴那般猖狂。不过,网暴依旧是“暴”,不会因为施暴者与受害者之间缺乏物理接触而变得可以容忍。

如今,网络已经变成了人们工作生活的重要空间,线上的虚拟暴力与线下的实体暴力一样有杀伤力,就施暴者数量规模而论则尚有过之。如果人们不希望网络变成针对不特定对象的绞索,就需要对自身的“人性之恶”以及作为个体不可避免的局限性有充分的认识和足够的警惕,而不是因为网络“去个人化”“去人性化”便放纵暴力、追随暴力。同时,网络平台乃至公安部门也必须以实际行动抑制网络暴力,既以此治标,也以儆效尤。

埃德蒙·伯克说过,邪恶的凯歌皆由善良之人用沉默来演奏。网络暴力植根于人性之恶,萌芽于网络这种“见人不见面”的特殊环境,自然也只有善良之人针锋相对的抵制才能逐渐消弭,而这,才是治本之策。倘使施暴者放纵人性之恶,而善良之人缄口不言、毫无作为,戾气弥漫的网络迟早会变成吞噬更多人的罗网。

从另一种角度看,现在的网络尚欠缺有效治理,有如交规欠奉之时大家却已开车蜂拥上路,一旦交规厘清,网暴自会消弭。这种看法也许有其合理性,但连续发生的网暴事件和无辜受害者的惨烈结局已经足以让类似“船到桥头自然直”的乐观态度显得有些残忍。面对亟需治理的网络空间,更多普通人需要亮明态度,对网络暴力不参与、不沉默,撑好蒿、掌住舵,网络空间才不至于在暴力的礁石上撞得粉碎。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-06-08 09:45:33

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: