- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

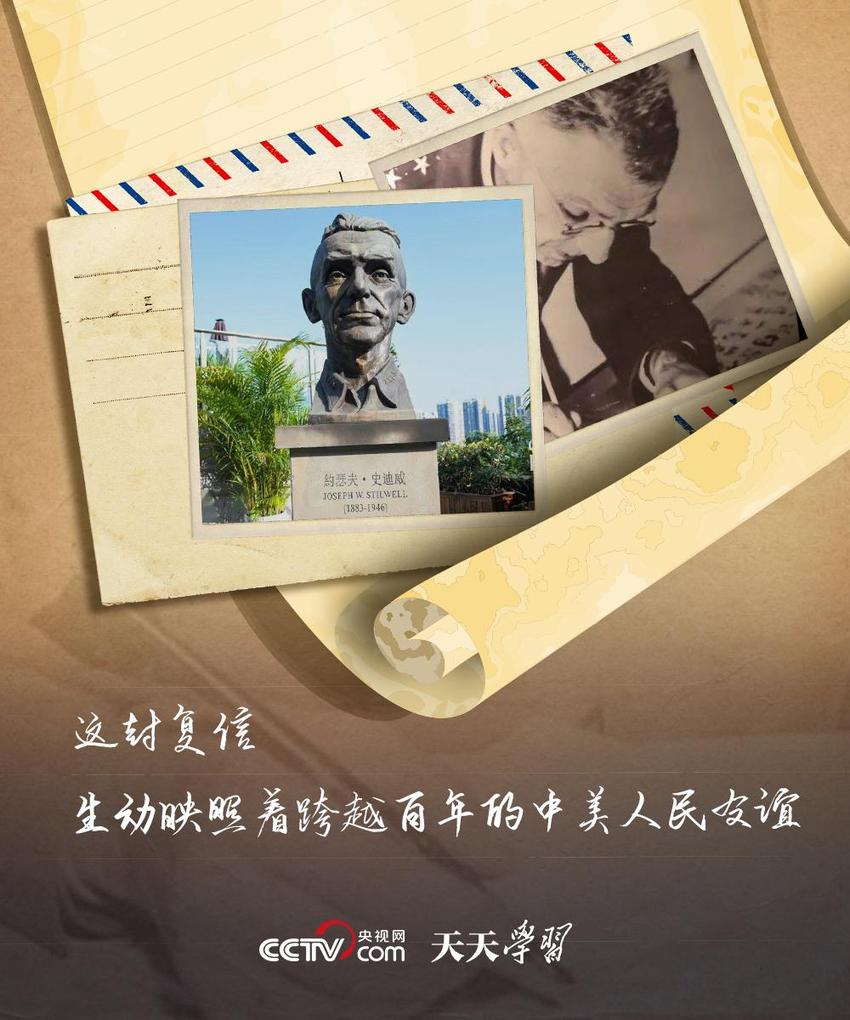

天天学习|这封复信 生动映照着跨越百年的中美人民友谊

央视网讯 天天学习重庆市渝中区李子坝嘉陵新路63号,郁郁葱葱的草木中掩映着一道红门。这里坐落着中国唯一一座以外国将军名字命名的博物馆——史迪威博物馆。

8月29日,习近平主席复信这位史迪威将军的后人。

在复信中,习主席表示,感谢伊斯特布鲁克在来信中分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事,从史迪威家族身上,我感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。

史迪威家族与中国有着怎样的不解之缘?故事还要从这位将军说起。

约瑟夫·史迪威,1883年出生于美国佛罗里达州,是美国陆军四星上将。在长达42年的职业军旅生涯中,史迪威将军曾五次来华,并长期在重庆工作和生活,一共在中国生活了12年。因对中华文化、中国社会有着深刻的了解,史迪威将军也成为当时美国军界有名的“中国通”。

日军突袭珍珠港后,二战盟军中缅印战区成立。因为对中国的了解,史迪威将军被派往中国。

修筑公路、奔走前线、竭力阻敌……约瑟夫·史迪威来到中国后,曾出任同盟国中国战区参谋长、中缅印战区美国部队最高司令官等职。在艰苦卓绝的缅北滇西战役中,他与杜聿明等中国将军一起指挥中国军队与日军进行了殊死搏斗,并最终战胜日军。

他还协助中国共产党,将一批对延安而言“比黄金更珍贵”的医疗设备顺利运抵延安。此后,他持续保持对解放区的援助。

史迪威将军摒弃当时大多数美国人对中国共产党的政治成见,公正、客观地评价中国共产党在抗日战争中不可取代的地位。1943年,在他的努力下,罗斯福总统在一份“态度非常强硬的电报”中,明确表示应把共产党纳入美国政府对华援助的范围。

史迪威将军为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的最终胜利作出了重要贡献。2015年9月2日,史迪威荣获中国人民抗日战争胜利70周年纪念章。

在中国生活期间,史迪威将军与朱德同志结下了深厚友情。1946年,史迪威因胃癌去世时,朱德同志曾表示,“史迪威将军的死,不但使美国丧失一个伟大的名将,并且使中国人民丧失一个伟大的朋友。”此后数十年间,两人的后代一直保持着密切联系。

今年是史迪威将军诞辰140周年。2023年8月8日,重庆史迪威博物馆举行了约瑟夫·史迪威将军诞辰140周年纪念活动。在当天举行的纪念史迪威将军诞辰140周年研讨会开幕式上,史迪威将军的外孙——82岁的美国陆军退役上校约翰·伊斯特布鲁克在视频致辞中深情地说:“史迪威将军与中国人民有着深厚的情谊,中国人重情重义,不会忘记朋友,双方应该永远铭记,承前启后,续写友谊。”

此次,习近平主席复信的对象正是约翰·伊斯特布鲁克。

约翰与中国也有着密切联系。退役之后,他把更多的精力放在研究史迪威与中缅印战场上。中国学者曾赴美,希望找寻当年中缅印战场上阵亡的美国军人后人,多次问询无果后,最终在约翰的帮助下拿到了一份珍贵的名单。

约翰的母亲是史迪威将军的大女儿南希·史迪威。南希有个中文名字,叫史文思,她少时在中国生活,能说一口流利的汉语。因在家里孩子中年纪最长,南希一直作为史迪威将军的“家事秘书”,并负责料理他的后事。

史迪威将军的三女儿史文森对中国也非常有感情,她当年就出生在北京协和医院,从小拜中国画家为师,还学习了中国书法。18岁时,她在北京美术学院举办过一次画展,回美国后,曾教授与中国文化相关的课程。

上世纪70年代,中美关系走向正常化。史文思和史文森姐妹俩访问中国,回到曾经的家。约翰表示,“回去之后,我母亲和姨妈很想为中美关系做一些力所能及的事,就创办了一个史迪威奖学金。每年的春季和秋季,她们会定期外出募款,让人们为史迪威奖学金捐助。”

至今,每年中国春节,史文思和史文森姐妹俩都会组织家人聚餐,吃一顿“年饭”。

此次史迪威将军140周年诞辰活动,将军的曾外孙女苏珊·科尔和南希·米尔沃德也来到了重庆,他们还带来了史迪威家族的第五代子孙。

南希·米尔沃德说:“人文交流关键在人民,这次带我们的孩子来到中国,是想向他们展示一个不同的世界。尽管我们可能存在差异,但依然需要团结友爱、兼容并包,这也是史迪威留给我们的精神财富。”

“中美关系的基础在民间,力量源泉在人民友好。”从鼓岭故事传播百年回响不绝,到艾奥瓦州老朋友续写与河北的不解之缘,再到史迪威家族与中国跨越百年的深厚情谊,无不印证了习主席这句话。

正如习主席在复信中所说:“回望过去,中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗;展望未来,中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。”

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-09-03 14:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: