- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

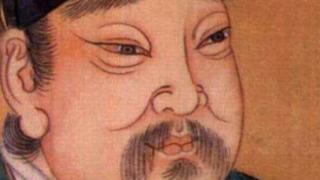

郭威是谁,为何一生都如此的波折

郭威在历史上是个非常特殊的帝王,因为关于他的身世,有两种截然不同的说法。根据《新五代史》记载:郭威本是邢州尧山人,他的生父名叫郭简,是后晋时期的顺州刺史。后来幽州节度使刘仁恭攻入顺州,杀死了郭简,郭威和母亲王氏一路逃亡,打算去潞州投奔姨母韩氏。不料王氏死在了半路上,郭威独自一人来到潞州,在姨母韩氏的抚养下长大成人。

这个说法,有个漏洞,就是郭威的母亲(王氏)和姨母(韩氏)为何不同姓?也有史学家认为,她们或许不是亲姐妹,而是表亲,但这也是猜测。

而《旧五代史》的说法则更加离奇,据《旧五代史·周太祖本纪》记载:

“或云本常氏之子,幼随母适郭氏,故冒其姓焉。”

意思是说,郭威的生父本来姓常,因为父亲去世,母亲带他改嫁给了郭简,因此才改姓郭。

这个说法,可信度不高,给大家举个例子,北宋名臣范仲淹幼年丧父,母亲带着襁褓中的他嫁给了继父朱文瀚,继父给他取名为朱说,后来范仲淹考中进士,得知自己的身世后,潸然泪下,主动改回本姓,并回范家祭祖,这才有了大家熟知的“范仲淹”这个名字。

在唐宋时代,血脉传承是大事。范仲淹中进士后尚且要改回本姓,相比而言,郭威后来称帝,他并没有改姓“常”,说明郭威姓常的可能性非常小。

所以说,和其他皇帝比起来,这种连出身都有较大争议的皇帝,的确特殊。

二、少年侠气,四易其主

郭威的成长环境是一个乱世,他3岁的时候,唐朝就已经灭亡了,中国历史进入了“五代十国”,而郭威早年失去父母,虽然在姨母家长大,但仍然缺乏许多关爱,这也让他形成了非常火爆的性格。

史书记载,郭威小时候经常打架、酗酒,而且,他在脖子上纹了一只麻雀,人称“郭雀儿”,平时喜欢打抱不平,颇有“少年侠气”之感。

公元921年,李克用的孙子李继韬前往潞州募兵,李继韬见郭威孔武有力,便招募他为亲兵护卫。当时朱温已经建立了“后梁”,唐朝虽然灭亡,但李继韬仍然沿用唐朝年号,所以说,郭威也算是唐朝之臣。

郭威很快得到了李继韬的信任,例如郭威偶尔在军中打架,李继韬也并不责怪他。

当年年底,李继韬率军驻守上党,城内有一位屠夫平时十分嚣张,平时欺压百姓,甚至霸占民女。郭威听闻后,打算把他教训一番。一日,郭威喝完酒,假装去买肉,要求屠夫亲自给自己切肉,并且说风凉话斥责屠夫切得不专业,屠夫明白眼前的这位大汉是来“消遣”自己的,于是提刀来战郭威。最后的结局是:

帝(指郭威)即剚其腹,市人执之属吏,继韬惜而逸之。(出自《旧五代史》)

意思是,郭威剖开了屠夫的肚子,有人要将他捉拿到官府,李继韬爱惜人才,将郭威藏了起来。

这个故事,后来经过改编,成为了《水浒传》中“鲁智深拳打镇关西”的故事原型,被后世广为传唱。

公元923年,李继韬的伯父李存勖建立后唐,李继韬试图发动兵变,结果失败,被李存勖斩杀,郭威因此被李存勖收编,成为了后唐皇帝的护卫。

李存勖是李克用的长子,他虽然建立了后唐,开疆辟土,建立不朽功业,但同时,他也沉迷于酒色,并不善于治理国家。于是,公元926年,李存勖的义弟李嗣源发动兵变,李存勖在叛乱在被杀,李嗣源继位,是为唐明宗。

李嗣源继位后,做了两件事,第一是将李存勖的亲信全部解散,郭威便在其中。第二是遣散了李存勖时期的所有宫女贵人,而这其中,有一位宫女,后来成为了郭威的结发妻子,她就是柴氏。

柴氏是豪族之女,入宫为宫人,在遣散回乡的途中,他遇到了身材高大的郭威,柴氏对郭威一见钟情,便要以身相许。而郭威此时正好失业,一无所有,非常落魄。女追男,隔成纱,郭威很感激柴氏,同时,也重新振作起来。柴氏也不含糊,把自己娘家陪嫁给自己的巨额财产全部拿给郭威,希望郭威能干出一番事业。

当时天下大乱,郭威的去处也不多,经过一番深思熟路,郭威决定去投奔石敬瑭。石敬瑭是李嗣源的女婿(当时石敬瑭并未称帝)。在石敬瑭军中,郭威再次受到重用。约10年后,石敬瑭起兵造反,建立后晋,郭威也因此成了一员大将。只是,郭威并不归石敬瑭直接管理,郭威的顶头上司是是石敬瑭的亲信、后晋名将刘知远。

关于石敬瑭此人,笔者不多做介绍,此人对辽人自称“儿皇帝”,主动献出燕云十六州,是华夏民族的败类。后来,石敬瑭去世后,辽国挥师南下,灭掉后晋,但辽人不善管理中原,随后北撤,留下了大片真空地带。刘知远看着其他人在各地建立了许多小政权,非常眼馋,他的部下于是怂恿刘知远建立自己的国家,刘知远假意推辞,后来一咬牙,决定称帝,建立后汉。而郭威则成了开国功臣,担任枢密副使兼检校司徒。这个职位,相当于军事统帅,可以说一人之下,万人之上。

从18岁参军,郭威历经李继韬(唐)、李存勖(后唐)、石敬瑭(后晋)、刘知远(后汉),此时的郭威,已经45岁。历经四朝,且每一朝都能获得重用,郭威此人,不简单。

三、我本忠臣,无奈造反

郭威在政治上取得了巨大成就,但也有遗憾,例如,在自己落魄时,一直支持自己的结发妻子柴氏病逝,这让郭威非常心痛。因柴氏没有为郭威诞下儿子,郭威为怀念柴氏的情分,将柴氏的娘家侄子柴荣过继而来,改名郭荣,视如己出。不仅如此,郭威后来称帝,也未再立皇后。

公元948年,在位仅一年的刘知远去世,年仅54岁,临终前,他召来四位大臣,让他们辅佐年幼的儿子刘承祐。这四位辅政大臣分别是郭威、弘肇、王章、苏逢吉。

自古以来,凡是顾命大臣,很少有善终者,原因是随着新皇帝的成长,这些大臣逐渐成了新皇帝的成长的阻碍。举个例子,清朝时期,顺治帝驾崩前也给康熙留下了四位顾命大臣,待康熙长大,若想独掌朝纲,必须要铲除鳌拜等人。

同理,刘承祐虽然年幼,但他不喜欢被顾命大臣压着,于是,刘承祐决定除掉这些“老东西”。

当时,河中节度使李守贞造反,刘承祐便派郭威前去平叛,按照刘承祐所想,若郭威能取胜当然好,若不能胜,必然以平叛不力杀掉郭威。谁知郭威“运气”好,竟然打败了叛军。

刘承祐看到郭威等人威望越来越高,于是按捺不住,趁郭威出兵在外,他迅速将弘肇、王章两位顾命大臣抄家灭族。与此同时,他还下令让郭崇、李弘义两位将领在半路上杀掉郭威。不料,李弘义和郭威关系较好,他悄悄将消息透露给王峻,让王峻火速告诉郭威。

郭威当时正领兵在外,为后汉王朝披肝沥胆,得知皇帝要杀自己,一时间非常茫然。

当时,郭威的心腹建议他立即造反,推翻忘恩负义的刘承祐,但郭威没有这么做。他认为是皇帝身边有奸臣,他应该规劝,于是他打着“清君侧”的名义回京,打算杀掉奸臣。《旧五代史》云:

愿入朝,面自洗雪,除君侧之恶,共安天下。

被逼到这一步,郭威还是不想造反。

在前往京城的路上,郭威怕刘承祐误会,还特地给刘承祐写了一封感人泣下的奏折:

“臣发迹寒贱,遭遇圣明,既富且贵,实过平生之望,唯思报国,敢有他图!今奉诏命,忽令郭崇等杀臣……若以臣有欺天之罪,臣岂敢惜死;若实有谮臣者,乞陛下缚送军前,以快1三军之意,则臣虽死无恨。今托嵒脱附奏以闻。”

郭威说自己出身寒微,在刘知远的麾下终于出人头地,他对后汉忠心耿耿,现在皇帝要杀他,他宁愿赴死,但麾下三军将士需要一个合理的理由来安抚。如果到京城后,皇帝还要他死,他便自缚于马下,等着皇帝来杀。

郭威的这番话,并没有让刘承佑感动,刘承祐干脆把事情做绝,他立即下令将郭威留在京城的家人全部杀光,妇孺小儿,一个不留,惨不忍睹,《资治通鉴》云:

铢极其惨毒,婴孺无免者。

接下来,刘承祐派大军主动攻击郭威,郭威率领部下反抗,刘承祐兵败,打算逃出京城,在半路上,郭威看到了刘承祐的天子旗,还要下马跪拜刘承祐,只是等他下马,刘承祐已经跑远了,可见,郭威虽然被逼入绝境,还是想向刘承祐解释自己的清白,他并不想造反。

可是,郭威不想造反,时势推着他走这一步,因为刘承祐被他的亲信杀死了,郭威失去了效忠的对象。

注意,郭威没有造反,刘承祐也不是郭威杀的,但此时的郭威,退路已经不多了。

接下来,郭威入京见李太后,让李太后临朝听政,并且建议李太后重新挑选一位宗室成员为帝。可是,事情还没结果,契丹军南下入侵,郭威只得率军北上,在路过澶州时,郭威的部下为他身披黄袍,登基称帝,这一下,郭威没有了任何退路。

郭威本是忠臣,被一步一步逼上绝境,最终无路可退,只能宣布自己要取代后汉,建立后周,史称后周太祖。

有人认为,郭威入朝觐见李太后其实是假意试探李太后,当时他就准备登基称帝了。笔者认为,其实不管郭威是不是试探李太后,这并不影响郭威是“被逼造反”的结论。因为在此之前,刘承祐做得太过,郭威已经仁至义尽。

四、统御之劳,英伟之量

郭威生于乱世,历经四朝,一朝成为帝王,他并没有表现出许多农民帝王促狭的一面,史载,郭威有“有统御之劳,显英伟之量”,显然是个好皇帝,他的一系列做法,对后世的宋朝影响很大,主要有四个方面。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-25 14:45:03

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: