- 我的订阅

- 财经

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

装修藏“套路” 如何才能不“踩坑”

本文转自:闽南日报

装修藏“套路” 如何才能不“踩坑”

■本报记者 肖颖婧 文 杨 靖 画

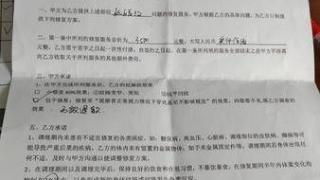

夏秋时节,进入装修旺季。房屋装修,是不少市民生活中的大事,装修得好不好,关系到能否住得安心。最近,有市民向记者吐槽,装修过程涉及多个环节,还要面对各种“套路”,费时费力又费心。装修过程如何“避坑”?不慎“踩坑”要如何补救?遇到纠纷该如何维权?记者对此进行了采访。

面对设计师的“美言”,不够理性和坚定,往往是“入坑”的开始

“搞装修太难了!”上周末,市民郑女士收到工长发来的9项装修增项清单时,无奈地发出感叹,“将报价一合计,这9项装修增项又要多花近1万元。”

提起三个多月来的装修经历,郑女士直言崩溃。她告诉记者,为了在市区定居,她在市区购置了一套二手房。由于工作繁忙,父母在诏安老家走不开,她便通过熟人介绍找了个装修团队,选择了“半包”套餐。本想着这下可以放心“避坑”了,没想到,这只是“踩坑”的开始。

“设计就是个大‘坑’,在设计师的‘美言’下,加上自己的不懂行和不坚定,装修预算从20万元上调到近30万元。”郑女士介绍,由于装修的是二手房,一些地砖、墙皮等原有的装修需要拆除,为了优化户型和迎合时下审美潮流,设计师建议改造墙体,将厨房做成开放式厨房等,而改格局涉及的拆墙、砌墙、改造水电等,都不含在套餐里,预算便由此增加。又如,在重铺地砖环节,郑女士原想铺木地板,设计师推荐了“有质感”的柔光砖,却没有说明价格,结果又比预算多出许多。

“装修不是只按面积算,各种加钱项五花八门。”过门石、踢脚线、石膏线等“细节”项目一项接一项。一通东拉西扯下来,晕头转向的郑女士只得为这些超预算、却又舍弃不掉的项目加钱。

只有“大项”没有“明细”的套餐,为后续“加价”创造了空间

郑女士的装修遭遇并非个例。“没有不踩坑的装修,只有大坑、小坑的差别”,成了不少市民的装修共鸣。价格“低开高走”、偷工减料、商家虚假宣传、未按图纸施工、效果与设计不符、售后推诿扯皮等是问题的集中点。

记者走访家装市场发现,不少装修公司和团队都在热推“全包”“半包”等装修套餐。“仅从宣传上看,不少装修套餐在性价比方面确实挺吸引人,但细究起来,这些看似省心又实惠的套餐往往只有‘大项’没有‘明细’,这就为后续的‘加价’创造了空间。”装修过两套家居住房的戴女士总结分析。

曾从事装修行业多年的林阿海(化名)告诉记者,有的装修公司为了让业主签合同,会特意压低装修套餐价格,而后在装修过程中通过增加项目、修改设计等方式让业主加钱,导致业主实际装修费用远超预算。

“套餐中所包含的材料是装修公司指定的,想改变就需要额外增加费用。有的公司还会偷工减料,以次充好。”林阿海透露,计价方式也是多种多样,有按米收的,有按平方米收的,有按点位收的,这些事先并不会对业主一一言明。

“提前做好功课,选择正规的装修公司,明确自己的装修预算和需求”很关键

房屋装修专业性强,市民往往缺乏对应的家装知识,初次装修的市民,往往更是“一脸懵逼”。那么,装修时要如何避免“踩坑”呢?林阿海和福建诚正司法鉴定中心的许律师针对常见的关键问题给出了建议。

问题一:如何规避装修套餐的消费“套路”?

建议:提前做好功课,选择正规的装修公司,定好喜欢的装修风格,明确自己的装修预算和需求。在签订装修合同或购买装修材料时,要咨询好套餐是否包含喜欢的材质、颜色等,有条件的话,最好以图片形式确认,留存好照片、色号及制作效果。仔细阅读合同内容,将商家的各种宣传、口头承诺列为合同书面条款。明确工程逾期、装修材料以次充好、工程质量不符约定等常见的违约责任条款,同时还要约定违约金的赔付比例、赔付金额、赔付期限、赔付方式等条款。注意避免与装修公司员工私下交易,导致不必要的纠纷和损失。

问题二:如何避免装修中遇到“增项”?

建议:在签订合同时,要尽可能将合同内容细化,明确一些增项“细节”究竟是否包含,具体装修项目的单价及单价对应的施工工艺、工序流程的表述内容,对使用的主材价格及价格对应的品牌、型号、规格、大小均要求明确标注。如果遇到返工或重新定制,其责任划分也应明晰。特别注意施工质量、工期、材料品牌、计价方式、款项支付方式等关键内容是否明确。业主可要求装修公司提供工程量清单、材料清单,根据自己的装修需求对照清单项目逐一核对,避免漏项。

问题三:遇到装修纠纷该怎么维权?

建议:在装修过程中,业主应注意对装修现场的监督,包括检查装修材料是否与合同约定的产品品牌、型号相符,工序是否合格。发现问题第一时间固定证据,及时与装修公司协商解决,同时注意保存合同、票据、清单、照片、视频等证据。若出现纠纷,必要时可向有关部门投诉、请求消费者协会调解或向法院起诉,维护好自身的合法权益。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-08-24 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: