- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

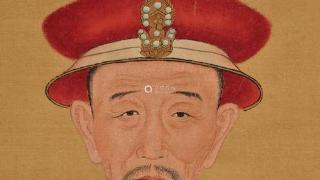

中国为什么很少拍元朝历史剧?不是不想拍,而是确实不能拍

世人皆知,中国历史悠久,朝代更迭如流水潺潺。从秦汉到隋唐,从宋元到明清,每个朝代都留下了浓墨重彩的一笔。然而,细心的观众们可曾发现,在众多的历史剧中,元朝的身影却格外稀少?这可不是导演们不想拍,而是实在难以下手啊!

要知道,元朝可是我国历史上第一个由少数民族建立的大一统王朝,其统治时期长达近百年。按理说,这样一个特殊的朝代,应该有无数精彩的故事可以搬上银幕。可是,为何鲜少有人涉足这段历史呢?是因为元朝的历史不够精彩吗?还是因为资料太少无从下手?又或者是另有隐情?

让我们一起揭开这个谜团,看看元朝究竟有何特别之处,以至于让影视圈对其避而远之。到底是什么原因,让这个曾经辉煌一时的大帝国,在荧幕上如此低调?这其中又有什么不为人知的秘密?

元朝,这个由成吉思汗的孙子忽必烈所建立的王朝,在中国历史上占据着独特的一席之地。它不仅是第一个由少数民族建立的统一王朝,更是蒙古帝国的继承者,其统治时期的特点和影响深远而复杂。

公元1271年,忽必烈正式建立元朝。这一年,中原大地迎来了一个全新的时代。蒙古骑兵踏破万里长城,挥师南下,最终统一了分裂已久的中国。这是一个划时代的事件,标志着游牧民族首次成功征服并统治了农耕文明。

元朝的建立,打破了汉族统治中原的传统格局。忽必烈采取了一系列措施来巩固统治,其中最引人注目的就是实行的"四等人"制度。蒙古人、色目人、汉人和南人,这种族群等级划分反映了元朝统治者的治国理念,也为后世留下了诸多争议。

作为蒙古帝国的继承者,元朝拥有着庞大的疆域。从东北的高丽半岛到西域的帕米尔高原,从北方的贝加尔湖到南方的交趾,元朝的版图之大,前所未有。这种地域辽阔带来的文化多样性,为元朝的统治带来了机遇与挑战。

元朝统治时期,中国社会发生了深刻的变革。蒙古人带来了新的生活方式和文化习俗,与中原文化相互碰撞、融合。例如,元朝大力推广马球运动,这项源自波斯的贵族运动在中国广为流行。同时,蒙古人也接受了汉族的许多习俗,如饮茶、使用筷子等。

在科技方面,元朝也有不少亮点。天文学家郭守敬主持改革的授时历,比欧洲的格里高利历还要精确。元朝还将中国的四大发明传播到世界各地,促进了东西方文化交流。

然而,元朝的统治并非一帆风顺。蒙古人的统治方式与中原传统有着巨大差异,这导致了诸多社会问题。例如,他们重用色目人而轻视汉人,这种做法引发了民族矛盾。同时,元朝后期的统治者昏庸无能,导致社会矛盾激化,最终爆发了农民起义,朱元璋趁机建立了明朝。

元朝的覆灭,标志着中国历史上一个特殊时期的结束。这个由游牧民族建立的王朝,虽然只统治了不到一百年,却在中国历史上留下了深刻的印记。它既带来了新的文化元素,促进了民族融合,也留下了一些难以化解的矛盾。

元朝的历史地位如此特殊,其统治时期充满了戏剧性的冲突和变革,本应是历史剧创作的丰富素材。然而,正是这种特殊性,使得元朝历史剧的创作面临着诸多挑战。这些挑战,既来自于历史资料的缺乏,也源于对这段历史的不同解读。

拍摄元朝历史剧面临的挑战可谓是重重。首先,历史资料的稀缺是一个不容忽视的问题。元朝作为一个由少数民族建立的王朝,其统治者并不像前朝那样重视史书的编纂。虽然有《元史》这样的官方史书,但其编纂时间较晚,且内容相对简略。这导致了许多细节性的历史信息缺失,给剧本创作带来了极大困难。

举个例子,元朝开国皇帝忽必烈的日常生活究竟是怎样的?他如何处理朝政?与大臣们的互动如何?这些细节在史书中往往语焉不详。编剧们想要还原一个生动、真实的忽必烈形象,就不得不大量依赖想象力,这无疑增加了历史剧失真的风险。

其次,文化差异带来的挑战也不容小觑。元朝统治者来自草原,其生活习惯、思维方式与中原汉族有着显著差异。如何准确还原蒙古贵族的生活场景?如何展现他们的决策过程?这些都需要编剧和导演进行深入研究和巧妙处理。

比如,成吉思汗时期,蒙古人还保持着游牧生活方式,居住在可移动的毡帐中。但到了忽必烈时期,统治者已经开始接受中原文化,住进了宫殿。这种生活方式的转变如何呈现?又如何体现蒙古人在这个过程中的文化冲突和适应?这些都是创作者需要深思的问题。

再者,民族融合问题的敏感性也为元朝历史剧的创作设置了障碍。元朝实行的"四等人"制度,将人分为蒙古人、色目人、汉人和南人,这在当时造成了严重的民族矛盾。如何在剧中呈现这一制度,既不回避历史事实,又不引发现代观众的不适,是一个需要慎重处理的问题。

试想一个场景:一个汉族官员因为"四等人"制度而屡屡受挫,心中充满怨恨。但他又不得不在蒙古贵族面前低头哈腰。这种复杂的心理状态和行为表现,如何通过银幕语言传达给观众,而不引起争议?这无疑是一个巨大的挑战。

语言也是一个不小的问题。元朝统治者使用蒙古语,而被统治的汉人则使用汉语。在历史剧中,是全部使用现代汉语来表现,还是要还原当时的语言状况?如果选择后者,又如何保证剧情的流畅性和观众的接受度?

此外,元朝时期的服饰、建筑、器物等物质文化遗存相对较少,这给美术设计和道具制作带来了困难。如何在有限的历史资料基础上,构建出一个既符合历史又具有视觉吸引力的元朝世界?这需要创作团队付出巨大的努力。

还有一个不容忽视的因素是,元朝在中国历史上的统治时间相对较短,仅有不到一百年。相比动辄数百年的其他朝代,元朝留下的历史素材相对有限。这也在一定程度上限制了创作者的发挥空间。

举个例子,如果要拍摄一部跨越整个元朝的大型历史剧,从忽必烈建立元朝到元顺帝被推翻,中间只有不到百年的时间跨度。如何在这有限的时间里,既要展现重大历史事件,又要刻画人物命运,同时还要体现社会变迁,对编剧来说无疑是一个巨大的考验。

尽管如此,元朝历史剧的创作并非全无可能。只是相比其他朝代,创作者需要付出更多的努力,进行更深入的研究,才能在有限的资料中发掘出精彩的故事,呈现出这个特殊时期的历史风貌。这也许正是元朝历史剧相对稀少的原因所在。

元朝虽然在历史长河中只存在了不到一个世纪,但其文化与艺术却绽放出独特的光彩。这个时期,蒙汉文化的碰撞与融合、元曲的兴盛与影响、以及宗教政策对文化发展的影响,共同塑造了元朝独特的文化艺术景观。

蒙汉文化的碰撞与融合是元朝文化发展的主旋律。蒙古统治者带来了草原文化,而中原地区则有着深厚的汉文化底蕴。这两种截然不同的文化在元朝时期不断交融,产生了许多有趣的现象。

例如,在饮食文化方面,蒙古人喜欢的奶茶和烤全羊逐渐被汉人接受,而汉族的面食和蔬菜烹饪方法也影响了蒙古人的饮食习惯。在服饰方面,元代的服装融合了蒙古族和汉族的特点,形成了独特的风格。男子服饰以宽大的袍服为主,女子则流行窄袖短衫和长裙。这种服饰风格不仅在当时盛行,还影响了后世明清时期的服饰文化。

在艺术领域,元朝时期最引人注目的莫过于元曲的兴盛。元曲是中国戏曲艺术发展史上的一个重要阶段,它不仅继承了宋代杂剧的传统,还融入了蒙古族的音乐元素,形成了独特的艺术风格。

关汉卿的《窦娥冤》就是元曲中的经典之作。这部作品讲述了一个年轻寡妇被冤枉杀人而遭处决的故事,通过生动的人物刻画和曲折的情节,深刻揭示了当时社会的黑暗面。另一位著名的元曲作家马致远,其代表作《汉宫秋》则以汉武帝和李夫人的爱情故事为背景,展现了人生无常的主题。这些作品不仅在当时广受欢迎,还对后世的戏曲创作产生了深远影响。

元朝的宗教政策也对文化发展产生了重要影响。元朝统治者信奉喇嘛教,但对其他宗教也采取了相对宽松的政策。这种宗教宽容为不同文化的交流提供了条件,也促进了艺术的多元化发展。

以佛教艺术为例,元代的佛教绘画融合了汉族和藏族的艺术风格,形成了独特的"汉藏结合"风格。云南大理崇圣寺三塔就是这种风格的代表,其壁画中既有传统的佛教题材,也融入了蒙古人的形象和服饰特征。

道教在元代也得到了一定的发展。全真教创始人王重阳的弟子丘处机,曾应成吉思汗之邀西行万里,与之会面。这次旅行不仅促进了道教的传播,还加深了蒙古统治者对中原文化的了解。

在文学方面,元朝出现了一批优秀的文人。虽然科举制度一度被废除,但文人们并未停止创作。他们的作品often反映了当时社会的现实,表达了对民族矛盾和社会不公的批评。

例如,散曲大家张可久的作品《塞上秋》,描绘了边塞秋天的萧瑟景象,寄托了作者对故国的思念之情。另一位文人萨都剌则以讽刺诗闻名,其作品《木兰词》借用花木兰的故事,批评了当时社会的腐败现象。

元朝时期的绘画艺术也有独特的发展。"元四家"黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙的山水画开创了"文人画"的新天地,强调以画抒怀,表达内心情感。他们的作品不再拘泥于形似,而是追求意境的表达,为中国绘画艺术开辟了新的方向。

总的来说,元朝时期的文化与艺术呈现出多元融合的特点。蒙汉文化的交融、元曲的繁荣、宗教政策的影响,以及文学、绘画等领域的创新,共同构成了元朝独特的文化艺术景观。这个时期的文化成就,不仅丰富了中国传统文化的内涵,还为后世的文化发展提供了宝贵的养分。

元朝历史剧的创作虽然面临诸多挑战,但这些困难也恰恰为创新提供了广阔的空间。近年来,一些优秀的创作者通过独特的视角和创新的手法,成功突破了传统元朝历史剧的桎梏,为观众呈现出了耳目一新的作品。

其中,最引人注目的创新之一是多元文化视角的引入。元朝作为一个由少数民族建立的王朝,其统治下的中国是一个多民族、多文化共存的社会。一些新近的元朝历史剧开始尝试从不同民族的视角来讲述历史,而不仅仅局限于传统的汉族视角。

例如,有一部作品以一个色目人商人为主角,讲述了他在元朝统治下的经商经历。这位商人从中亚来到中国,亲历了元朝的兴衰。通过他的眼睛,观众得以看到一个不同于传统叙事的元朝:既有繁荣的商贸,也有文化的碰撞;既有统治者的政策,也有普通百姓的生活。这种视角的转换,不仅丰富了历史剧的内容,还为观众提供了更全面、更立体的元朝图景。

另一个突破性的尝试是将科技元素融入历史剧创作。元朝是一个科技发展相对缓慢的时期,但这并不意味着当时没有科技创新。一些创作者开始关注元朝时期的科技发展,并将其作为故事的重要线索。

有一部作品就以元朝时期的天文学家郭守敬为主角,讲述了他主持编制授时历的故事。这部历法的精确度超过了此前的任何一部中国历法,甚至比格里高利历还要精确。剧中不仅展现了郭守敬的科研过程,还刻画了他与蒙古统治者之间的互动。通过这个故事,观众不仅了解了元朝的科技成就,还看到了科学家在特殊历史时期的处境和选择。

此外,一些创作者开始尝试将元朝历史与世界历史相结合,拓展了历史剧的视野。元朝时期,中国与世界的联系空前密切,这为创作提供了丰富的素材。

例如,有一部作品以马可·波罗在中国的经历为主线,展现了元朝与欧洲之间的文化交流。剧中不仅有马可·波罗眼中的中国,还有中国人眼中的欧洲。通过这种双向的文化交流,观众得以从更宏观的角度理解元朝在世界历史中的地位和作用。

在叙事手法上,一些元朝历史剧也开始尝试新的方式。传统的历史剧往往采用线性叙事,按时间顺序展开故事。但一些新的作品开始尝试非线性叙事,通过时空交错的方式来讲述历史。

有一部作品就采用了"现在"和"过去"双线并行的叙事方式。"现在"的线索是一个考古队在元朝遗址的发掘过程,"过去"则是元朝时期发生在这个地方的故事。两条线索相互映照,不仅增加了故事的趣味性,还让观众能够同时看到历史的"当下"和"后世",从而对历史有更深入的思考。

在人物塑造方面,一些创作者开始尝试"去神化"的手法,将历史人物塑造得更加真实、立体。例如,在一部以忽必烈为主角的作品中,导演并没有将他塑造成传统意义上的"英明君主"或"暴虐统治者",而是展现了他作为一个普通人的喜怒哀乐、困惑和选择。这种处理方式让历史人物更加接近现实,也更容易引起观众的共鸣。

在视觉呈现上,一些元朝历史剧也有了新的突破。由于元朝时期的物质文化遗存相对较少,这给美术设计带来了挑战,但同时也提供了发挥想象力的空间。一些剧组开始尝试将传统的汉族服饰、蒙古族服饰与中亚服饰元素相结合,创造出独特的"元朝风格"。这种视觉上的创新不仅增加了作品的美感,还直观地展现了元朝多元文化交融的特点。

音乐方面,一些作品开始尝试将蒙古长调、中原音乐与西域音乐相结合,创作出既有历史感又富有现代气息的配乐。这种音乐不仅能够烘托剧情氛围,还能让观众在听觉上感受到元朝文化的多元性。

元朝虽然在中国历史上存在的时间相对较短,但其留下的历史遗产和对后世的影响却是深远而持久的。从政治制度到文化艺术,从科技发展到经济贸易,元朝的遗产在多个领域都可以找到痕迹,并在当代社会中继续发挥着影响。

在政治制度方面,元朝建立的行省制度对后世产生了深远影响。这一制度将全国划分为若干行省,每省设置行中书省,统管一省军政民事。这种行政区划方式一直延续到今天,成为现代中国行政区划的基础。例如,今天的江苏省、浙江省、湖北省等,其名称和大致范围都可以追溯到元朝时期的行政区划。

元朝的邮驿制度也是一项重要的历史遗产。为了加强中央对地方的控制,元朝建立了覆盖全国的邮驿网络。这一系统不仅保证了政令的及时传达,也促进了各地的文化交流和商贸往来。在某种程度上,这一制度可以被视为现代邮政系统和交通网络的前身。

在文化艺术领域,元朝的影响更是深远。元曲作为中国戏曲艺术的重要组成部分,至今仍在舞台上演出。例如,关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》等作品,不仅是戏曲爱好者的必看剧目,还经常被改编成现代戏剧、电影或电视剧。这些作品中所反映的社会问题和人性主题,在当代社会中仍然具有强烈的共鸣。

元朝时期的绘画艺术,特别是"元四家"的山水画,对后世中国画的发展产生了深远影响。他们开创的"文人画"传统,强调以画抒怀,表达内心情感,这种艺术理念一直影响到现代。今天,许多当代艺术家在创作中仍然借鉴和发展着这一传统。

在科技方面,元朝的贡献同样值得关注。例如,元朝天文学家郭守敬主持编制的《授时历》,其精确度超过了此前的任何一部中国历法,甚至比后来的格里高利历还要精确。这一成就不仅体现了中国古代天文学的高度,也为后世的历法改革提供了重要参考。

元朝时期的医学发展也留下了宝贵的遗产。《世医得效方》《卫生宝鉴》等医学著作,总结了前人的医学经验,并融合了蒙古、西域的医学知识,丰富了中医药的理论体系。今天,这些古代医书仍然是中医研究和临床实践的重要参考。

在经济贸易方面,元朝的影响同样深远。元朝统治者推行的纸币政策,虽然最终导致了通货膨胀,但这一尝试为后世的货币政策提供了宝贵的经验和教训。元朝时期繁荣的海上丝绸之路,不仅促进了东西方的贸易往来,也为后世的海上贸易开辟了道路。今天,中国提出的"一带一路"倡议,在某种程度上可以看作是古代丝绸之路精神的现代延续。

元朝的语言政策也对中国语言的发展产生了深远影响。元朝统治者重视蒙古语,但也没有忽视汉语的重要性。这种双语并重的政策,一方面促进了蒙汉文化的交流,另一方面也推动了汉语的发展。例如,元朝时期出现的许多新词汇,如"胡同""哈达"等,至今仍在使用。

元朝的多元文化政策也为后世留下了宝贵的遗产。元朝统治者对各种宗教和文化采取了相对宽容的态度,这不仅促进了文化的多样性,也为后世的民族政策提供了借鉴。今天,中国作为一个多民族国家,在处理民族关系时,仍然可以从元朝的经验中汲取智慧。

在建筑领域,元朝的影响同样可见。元大都(今北京)的城市规划,为明清北京城的建设奠定了基础。今天的北京城中轴线,其雏形就形成于元朝时期。元朝时期兴建的许多寺庙、宫殿,如大都的大慈恩寺(今北京妙应寺白塔)、大都路城隍庙(今北京东岳庙)等,至今仍保存完好,成为重要的文化遗产和旅游景点。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-08-11 17:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: