- 我的订阅

- 教育

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

他切开了时间

本文转自:文汇报

阿瑟·米勒生前出版的唯一自传新版中译本在沪面世

他切开了时间

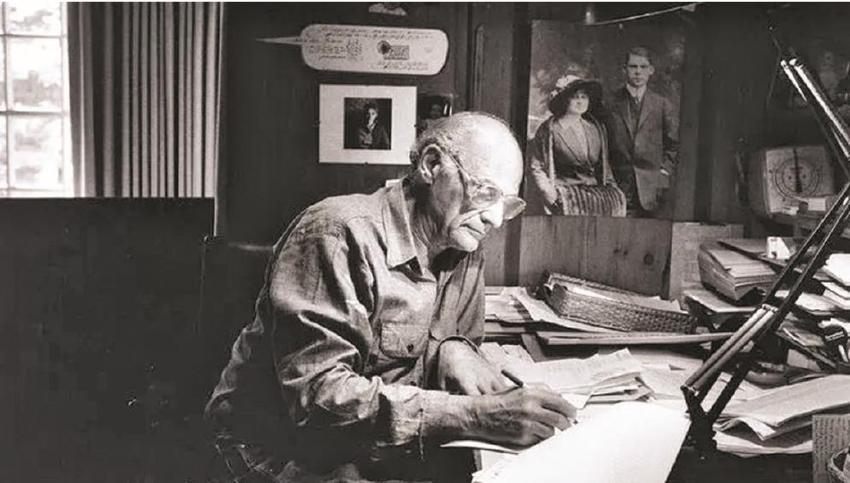

阿瑟·米勒之于中国戏剧是“远方无法忽视的烈焰”。 (出版方供图) ■本报记者 柳青

在为《文学的一生:阿瑟·米勒自传》撰写的前言里,英国导演、编剧理查德·艾尔形容阿瑟·米勒及其作品为“远方一场让人无法忽视的森林大火”,以此隐喻他和英国当代戏剧的关系。阿瑟·米勒之于中国戏剧也同样是“远方无法忽视的烈焰”,从他在1983年为北京人艺排演《推销员之死》直到今天,《推销员之死》《萨勒姆的女巫》和《代价》这些作品仍不断被搬上舞台,并被视为“艺术介入现实”的“社会疗愈物”。

1948年,米勒随一位意大利裔的候选议员访问西西里岛,当时接待他们的地陪青年是后来惊动全欧洲的“意大利强盗王”萨尔瓦多·朱利亚诺。得知他是“写剧本的作家”,热情的西西里土匪安排了一辆菲亚特小轿车把“美国朋友”送去一座被铁栅栏围起的废墟——尚未得到修缮的锡拉库萨的古希腊剧院遗址。米勒看到依着山体雕凿的巨大圆形剧场延伸到悬崖边,下面是蓝色大海,抬头见苍穹,他瞬间感受到古希腊戏剧的宽广心胸和坦荡视野带来的震撼。上海译文出版社日前推出《文学的一生:阿瑟·米勒自传》新版中译本,对于今天的观众和读者而言,这本米勒生前出版的唯一自传产生的能量,也许并不亚于那座烈日下的古剧场。

“一个年轻人对自我身份的寻找”

米勒出生于纽约的一个犹太富商家族,他的父亲差点参与创办好莱坞大片厂20世纪福克斯;他少年时遭遇大萧条带来的家道中落,在半工半读的学生时代他开始接触美国的马克思主义思潮;他在成名以后仍关注底层劳工的命运,介入过纽约的码头工人运动;他在1950年代美国糟糕的政治环境中遭受审查,但当时公众关心的是他和玛丽莲·梦露的恋情……米勒的一生被各种传奇包围,他坦言写自传是“先发制人”的行动。但是,“没完没了地讲述自己的过去,这令人沮丧”。他把自传写作定义为“和自己聊天”,这场特殊对谈的动机是“和年轻人分享我经历的过去”。

米勒有一个重要的创作观念,他提出“戏剧是切开的时间”,过去和现在是被戏剧同时呈现的,两者并不是有始有终的线性逻辑,优秀的戏剧致力于使人“不忘记”,由古见今,由今见古。他给自传命名为timebends,也是在实践他的创作观念,这个英语单词的字面意思是“逆行的时间,扭转的时间”,他说:“我不是书写历史,而是确认我对20世纪几个关键年代的个人认知。”米勒以他最重要的剧作为梭,以个人生活为经线,他与外部世界的交集为纬线,织出了一张“幽暗美丽的挂毯”。他回望了《吉星高照的男人》《都是我的儿子》《推销员之死》《桥头眺望》《萨勒姆的女巫》《代价》这些作品产生的过程,个人微妙的“感知”怎样转化成对群体、对时代的观察。这本自传既是“关于作品的作品”,但又在米勒的创作序列里,自带一种奇异的独立性。米勒的写作被两个强大的主题驱驰着,其一是“孤独”,另一个是渴望找到归属感,寻求精神层面的共同体,他在迟暮之年的“自我评述”,仍然是“执迷于在一个没有答案的世界里,坚持一个年轻人对个人身份的寻找”。

在自传开始的部分,米勒以浪漫感伤的笔调记叙了少年时的一次“离家出走”,他骑车进入纽约北部的哈莱姆区,那里尚未沦落成贫民窟,但已经是非裔和加勒比海移民的聚居区,他身处其中,没有任何人在意或排斥他,然后他逐渐忘记了自己和家里怄气的原因,悠哉游哉地骑车回家了。50年后,他到哈莱姆区做完讲座离开,发现在夜幕下,他成了陌生人和入侵者,而这个区域的出租车不能开去曼哈顿中心城区,“只能开到96街,这是两种文化之间坚不可摧的界线”。哈莱姆这个场景被赋予了隐喻的色彩,这是米勒走向生命尽头时仍困惑的,“人以群分”是他所不能理解的人类的非理性——为什么人对一部分同类不离不弃,同时又自我封闭着疏离“他人”。

在写作中袒露幻想和梦碎

33岁的米勒在《推销员之死》写下这句台词:“我觉得自己有点漂泊不定。”72岁时,他意识到这成了他一生的状态。米勒拥有一种惊人的诚实,他在写作中袒露着他的幻想和他的梦碎,也不遮掩他的悲伤和愤怒。在他打工攒学费时,他试图融入爱尔兰裔的工人群体,但因为他的犹太身份、因为他要去上大学,直到离开工厂时,他仍是被排挤的。他的往后余生都被这样的矛盾撕扯——渴望不可能实现的团结的共同体,不得不接受作为局外人的自我放逐。他在声名鹊起时惶恐:“我的文字具有超越我自身的力量,但我该如何一边生活,一边同戏剧界称为的平民百姓保持联系。”“我不愿接受名气带来的孤独,渴望成为底层集体的一员,但其实没有集体,我以为自己在某种高度为劳工发言,那只是我的错觉,他们对此知之甚少。”《萨勒姆的女巫》大获成功,他却不胜悲戚:“时代抛弃了我,我越来越孤僻,无论在戏剧界还是生活里。”他为妻子梦露撰写电影剧本《不合时宜的人》是在他声名鼎盛时,但他感叹:“我再不能听清时代的节拍了。”他类比自己是聋了的贝多芬:“失去听力地指挥第九交响乐,他挥动手臂,听着他听到的东西,而听众听到的完全不同。”他一生的斗争,要对这个世界昏昏入睡的感知能力给以重击,他在写作中寻找“一个隐喻,一个包罗万象的意象,一件响亮的乐器,余音直接穿透时代的瘴气”。

作为剧作家,他最终接受了个体命运中不可幸免的荒诞性——他接受肯尼迪勋章的地方,正是他昔日接受审讯的办公室,他苦涩地在自传里总结:“我的人生是一个关于永久放逐和永久回归的梦。”自传的尾声是一个诗意的苍凉的画面:年迈的作家在他的书房里,看到黄昏时的郊狼穿过冬日凋零的树林。“我不知道这片土地是谁的,它们疑惑我在木屋的灯光下做什么。我对它们来说是个谜,但事实是,我们,包括那些树,互相凝视着并相互关联。”在这个抒情写意的现实情境里,老作家达成了和世界的和解。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-05-24 09:45:13

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: