- 我的订阅

- 人文

我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!

虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!

头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。

汉武帝推恩令号称无解阳谋,如果西汉藩王计划生育,能否破局

公元前127年(汉武帝元朔二年),三十岁的汉武帝端坐于龙椅之上,用很平常的语气向大臣们宣布了一件事:

“梁平王刘襄、城阳王兄弟之间亲近慈爱,他们愿意把自己的封地分出一部分来给弟弟,朕特许之。”

他顿了一顿,接着说道:“自今而后,若有诸侯王愿意广施恩泽、分封子弟,必须先将奏章呈递朝廷,由朕亲自审阅并裁定其封号(诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉)。”

原本,大臣们都以为这只是梁平王刘襄和城阳王家的一件私事,并未过多在意,他们出言纷纷附和汉武帝的决定。然而,他们万万没想到,这竟是汉武帝酝酿已久的一项大计划的开端。

元朔三年三月,汉武帝突然颁布诏书:“诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上,朕且临定其号名。”

这条诏令,就是我们所熟知的千古第一“阳谋”——推恩令。

推恩令的颁布,在朝廷上下引起了轩然大波,大臣们开始意识到,汉武帝正通过这一系列举措,逐步加强中央集权,削弱诸侯王的势力。但等他们反应过来的时候,为时已晚。

这一诏令的发布,标志着汉武帝削弱诸侯王势力的“推恩令”正式实施。

一、汉武帝的推恩令为何能成为无解阳谋?这三个前提条件缺一不可,很多人却忽视了。

推恩令被很多人誉为千古第一阳谋,它厉害的地方就在于把握住了人性的弱点。

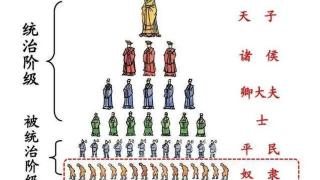

在周朝以血缘关系为核心的分封制的影响下,嫡长子继承制成为了主流。然而,推恩令打破了这个传统,它允许诸侯的其他子女也能分得部分权力和财富。

简单地说,推恩令让诸侯的子女们意识到,他们有机会获得一部分原本只属于嫡长子的权力和财富。

在权力和财富的诱惑面前,即便是至亲之人也可能反目成仇。推恩令在诸侯内部制造了矛盾和竞争,最终导致诸侯的势力逐渐被削弱,而中央集权则得到了进一步加强。

但其实单单论推恩令本身的政策,它是达不到“千古第一阳谋”这么高的赞誉的。主父偃的推恩令并不是个新鲜玩意,它结合了西周时期分封制衡诸侯的思想和贾谊《治安策》中提出的分割诸侯的理念“割地定制,令齐、赵、楚各为若干国,使悼惠王、幽王、元王之子孙毕以次各受祖之分地,地尽而止,及燕、梁它国皆然”。

从刘邦开始,汉文帝、汉景帝等先帝都曾尝试削弱或废除诸侯王的势力,但效果并不显著,甚至在汉景帝时期还引发了严重的七国之乱。那么,为何汉武帝能够成功实施推恩令呢?

之所以前人没做好的事情,汉武帝却能做成,离不开这三点前提,缺一不可:

前提一,汉武帝时期中央集权的强化为推恩令的实施提供了坚实的政治基础。

前提二,诸侯王势力的削弱为推恩令的实施创造了有利条件。

在汉武帝之前,诸侯王拥有强大的经济和军事实力,对中央政府构成了一定的威胁。然而,汉武帝通过一系列的经济和军事手段,成功地削弱了诸侯王的势力,使得他们无法再与中央政府抗衡。

前提三,恩泽政策的巧妙运用为推恩令的实施增添了润滑剂。

汉武帝在实施推恩令的过程中,注重运用恩泽政策来安抚和笼络诸侯王及其子孙,使得他们在接受分封的同时感受到了皇恩浩荡。这不仅减少了推恩令实施的阻力,还增强了诸侯王对中央政府的忠诚度。

二、假如西汉藩王计划生育,能否破局?

既然推恩令的本质是“利益均沾”,有朋友或许会想:如果西汉的藩王们都坚决执行计划生育,确保每位诸侯仅有嫡长子一人,那么推恩令不就自然失效,无法再分割他们的领地和权力了吗?

这样的设想,初听起来似乎颇有道理,然而仔细思考后,便会发现其可行性极低,而且即便真的实施了,最终的结果也未必能如诸侯们所愿。

首先,我们需要明白一件事:古代孩子的存活率很低,即便是成年人的平均寿命也就三十多岁,有学者统计过,古代四百多位皇帝的平均寿命仅为39岁多。

连皇帝平均寿命都这么短暂,那诸侯培养一个继承人的难度就可想而知了。

我们首先要认清的是,古代社会背景下,生育问题绝不仅仅是个人或家庭的私事,而是与整个家族乃至国家的命运紧密相连。在那个时候,人的寿命普遍短暂,孩子的存活率也极为低下,即便是身份尊贵的皇帝和诸侯,也难以逃脱这一自然规律的束缚。

考虑到这些因素,我们就不难理解,为什么藩王们不可能真的去实施计划生育了。在那个注重血缘关系和家族传承的时代,子孙的数量直接关系到家族的兴衰和势力的延续。藩王们如果自断血脉,限制生育,那无疑是在自掘坟墓,削弱自身的实力和影响力。

如果有哪个诸侯只生了一个孩子,汉武帝可能做梦都会笑醒。

而且,退一万步讲,就算藩王们真的痛下决心,成功实施了计划生育,那也无法破解汉武帝的推恩令。因为推恩令的精髓在于“恩泽均沾”,其目的在于削弱诸侯的势力,加强中央集权。汉武帝完全可以根据实际情况对推恩令进行灵活的调整和应用。

比如,他可以将推恩的对象从诸侯的子嗣扩大到诸侯的近亲,这样一来,即便是独生子嗣的诸侯也无法逃脱推恩令的束缚。

即使藩王们没有兄弟姐妹可以分封,汉武帝也完全可以找到其他理由和借口来分割他们的领地和权力。例如,他可以借口藩王们的子孙不肖或无能,将他们的领地收归中央或直接分封给其他有功之臣。

虽然计划生育的设想看似能够破解推恩令的阳谋,但实际上却存在着极大的不可行性和风险。西汉藩王们如果真的采取了这样的策略,很可能会加速自身的衰败和灭亡。

三、诸侯王的失败不在于“推恩令”本身,而在于对手超前的战术:经济战、舆论战、心理战,招招致命。

从汉朝建国开始,外有匈奴人的频繁侵扰,内有诸侯王与皇帝之间的深刻矛盾,国家始终未能实现真正的安定与繁荣。

汉武帝登基后,面对日渐嚣张的诸侯王们,他深知这些诸侯如同一颗颗定时炸弹,潜伏在帝国的各个角落,时刻威胁着皇家的权威和国家的统一。

然而,汉武帝并非等闲之辈,他采取了一系列超前且高明的战术来应对这一挑战。在推行推恩令之前,他先是派卫青等将领击败了盘踞在黄河河套地区的匈奴势力,将这片广阔的土地并入中国版图,从而稳定了北方边境的局势。

这一举动不仅彰显了汉朝的军事实力,也为后续的内政改革创造了有利的外部环境。

紧接着,汉武帝又下令实施了一项重要的经济政策:将各郡各封国内家产在三百万以上的土豪乡绅全部迁居到茂陵地区。

茂陵是汉武帝刘彻的陵寝,这片地区位于陕西省咸阳市兴平市东北,也就是西汉政府的首都附件。

这一举措可谓一箭双雕,既促进了皇家领地的发展,又巧妙地削弱了地方诸侯的经济基础。通过这一政策,汉武帝成功地引导了社会财富的流向,使得原本分散在各地的经济资源逐渐聚集到皇家手中。

从这一政策中,我们不难看出汉武帝手段的高超之处。很多人可能会认为经济战是现代社会的产物,与古代农业社会格格不入。然而,事实并非如此。早在春秋战国时期,管仲就已经堪称经济战的鼻祖。他提出的许多经济思想和战略,即便放到现在也不过时。而汉武帝显然深得管仲经济思想的精髓,并将其巧妙地运用到了自己的统治之中。

然而,汉武帝的经济战手段并未止步于此。

公元前119年,汉武帝再次出手,下旨:发行白币。

这种货币非同寻常,它是由天子苑中珍稀的白鹿皮精心制作而成,每一枚都显得尤为珍贵。

然而,白币的昂贵价格却让人望而却步。一张白币的价值竟然高达四十万钱,这对于当时的诸侯来说无疑是一笔巨款。要知道,即便是地位显赫的“千户侯”,他们一年的租税收入也不过二十万钱。这意味着,想要获得一张白币,诸侯们需要掏出近乎两年的租税收入。

那么,为何诸侯们还会购买这种价格昂贵的白币呢?原来,白币虽然在经济上的实用价值有限,但在政治和社会地位上却具有无法替代的象征意义。它是王侯宗室朝觐聘享时的必备之物,是彰显身份和地位的象征,换句话说,如果哪个诸侯没买白币,那汉武帝完全可以拒绝见他。

对于那些想要维持声望和地位的诸侯来说,他们不得不掏出几乎两年(或者更多)的租税收入来购买一张白币,这对于诸侯们的经济实力无疑是一次巨大的削弱。

紧接着,元鼎五年(前112年),汉武帝又以祭祀宗庙为由,要求列侯献酎金助祭。

酎金,是汉代诸侯于宗庙祭祀时随同酎酒所献的黄金。按照汉朝的制度,每年八月在长安祭祀高祖庙时,诸侯王和列侯都要按照各自封国内的人口数量献上黄金作为助祭,这被称为“酎金”。具体来说,封国人口每千人要贡金四两,如果余数超过五百人,也需按千人的标准四两来贡献。这些黄金会由专门的机构——少府进行验收。

然而,这并非一次简单的祭祀祖先的仪式,而是汉武帝精心设计的一场政治较量。他以酎金的分量不足或成色不好作为借口,严厉地惩罚了那些未能达到标准的列侯,一举废掉了106人的爵位,占当时列侯的半数。

正是这一系列的经济战策略,使得汉武帝在与诸侯王的较量中占据了上风。而那些诸侯王们,虽然拥有一定的政治和军事实力,但在面对天子如此高明的经济打压时,却显得束手无策。他们不得不眼睁睁地看着自己的经济实力被逐步削弱,而皇家的权威则日益增强。

汉武帝实施推恩令的背景和前提准备是充分而周密的。他通过一系列的军事和经济布局,削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

因此,可以说诸侯王的失败并不在于“推恩令”本身,而在于汉武帝超前且高明的战术:经济战、舆论战、心理战等多方面的综合施策。

这些策略相互配合、相互促进,使得汉武帝能够牢牢掌握住与诸侯王较量的主动权,并最终取得胜利,这些举措不仅为推恩令的实施创造了有利条件,也为汉朝的长治久安奠定了坚实基础。这也充分展现了汉武帝作为一代雄主的智慧和魄力。

感谢大家的阅读,祝朋友们身体健康,家庭和睦,心想事成,万事如意,觉得文章好的朋友们,可以给文章点个赞,关注一下吗,每天都会给您带来好文章

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-02-09 23:45:05

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址: